26/08/2014

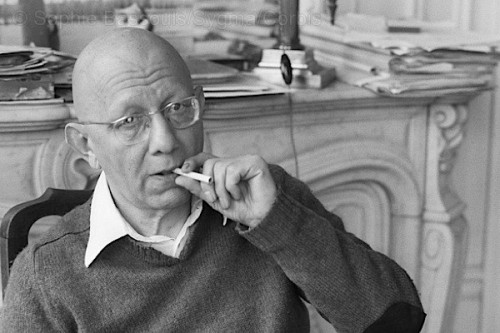

Au coeur du Labyrinthe ... CORNELIUS CASTORIADIS

Intellectuel atypique, Cornelius Castoriadis , disparu à la fin de l'année 1997, avait tenté de cerner la modernité occidentale et de repenser le projet révolutionnaire à l'heure de la dernière des mutations du Capitalisme. Se fondant sur la richesse d'une approche pluridisciplinaire, basée sur une connaissance hors norme des divers domaines de la pensée (sociologie, philosophie, économie, histoire, psychologie), il avait façonné une théorie qu'il voulait en perpétuelle évolution. Jusqu'à présent peu connu du grand public, elle tend à être justement redécouverte au sein des divers mouvements contestataires.

Penser la modernité occidentale

Né en Grèce en 1922, il s'engage dès sa jeunesse au sein du Parti Communiste de son pays. Refusant l'alignement sur Moscou, le jeune étudiant rejoint ce qui lui semble être la seule opposition révolutionnaire au stalinisme : le trotskisme. Après guerre, il émigre en France et fonde une tendance au sein de la section française du Parti Communiste International. L'observation de la réalité sociale et des cénacles sclérosés de l'extrême gauche lui font comprendre les limites de cette mouvance. Jugeant indispensable une nouvelle appréciation de l'évolution de l'économie capitaliste et des orientations du Mouvement Ouvrier, il co-fonde en 1949 avec Claude Lefort le groupe/revue Socialisme ou Barbarie. La rupture est complète avec le trotskisme et la critique du stalinisme est radicale. Socialisme ou Barbarie insistera particulièrement sur le fait que les sociétés à l'Est comme à l'Ouest du Mur étaient dominées par deux variantes du même régime social : le Capitalisme Bureaucratique et le Capitalisme libéral.

La critique du bureaucratisme à l'Est est connue et nous ne reviendrons pas dessus, vu que ce système a actuellement disparu. Plus intéressante (et surtout à l'ordre du jour) est la réflexion de « Castor » sur l'évolution du monde occidental à l'heure de la domination totale de l’Economie. L'après-guerre est marquée pour Cornélius Castoriadis par l'émergence de la bureaucratisation de la société et la privatisation des individus : « la consommation pour la consommation dans la vie privée et l’organisation pour l’organisation dans la vie publique. ».

La bureaucratisation de la société correspond à la prise en main par les « spécialistes », les « experts » et les « technocrates » de la direction de l'ensemble des activités collectives. Cet appareil impersonnel est rigoureusement et hiérarchiquement organisé pour ne laisser aucune place à l'autodétermination populaire. Cette dépossession de la capacité de choisir son destin s'accompagne de la privatisation des individus. C'est le retrait dans la sphère privée, le désintérêt pour toutes les formes d'activité sociale et de la chose publique. Ces deux aspects marquants de nos sociétés, Castoriadis les analyse comme la capacité du capitalisme à exploiter et intégrer, en même temps, de larges franges de population. Par ce processus complexe, par le confort, la consommation, les loisirs, le conformisme, le système capitaliste, ce « cauchemar climatisé », réussit à gagner la servitude volontaire, l’adhésion du peuple, tout en l’exploitant : « L’aliénation croissante des hommes dans le travail est compensée par « l’élévation du niveau de vie » ». Mais dans cette société, le revenu n’a guère « de signification que par la consommation qu’il permet », et celle-ci tend à n'être que la satisfaction de besoins artificiels fabriqués par les industriels et les publicistes. Du social au politique, on retrouve l'impossible logique du capitaliste : solliciter la participation mais interdire toute initiative en dehors des normes du système. Elle forge un individu « défini par l’avidité, la frustration, le conformisme généralisé, (...) la fuite dans la consommation, (...) le fatalisme, (...) perpétuellement distrait, zappant d’une « jouissance » à l’autre, sans mémoire et sans projet, prêt à répondre à toutes les sollicitations d’une machine économique qui de plus en plus détruit la biosphère de la planète pour produire des illusions appelées marchandises ». Un être incapable de se prendre en mains, entièrement déresponsabilisé.

Castoriadis détaille (dès les années 1960) la très nette séparation entre la vie privée des individus et la vie publique de la société. Ces deux vies, ces deux sphères se mêlent peu, les individus ne se préoccupent que de leur routine et laissent leurs représentants politiques se débrouiller entre eux : « La chose publique ou plus exactement la chose sociale est vue non seulement comme étrangère ou hostile, mais comme échappant à l’action des hommes ». « Les « oligarchies libérales » contemporaines - nos « démocraties » - prospèrent sur ce renoncement.

Castoriadis parle en définitive de la décomposition de notre société, qui se voit surtout dans la disparition des significations, l’évanescence presque complète des valeurs : « La seule valeur qui survit est la consommation. ». On est bien dans une société qui se désintéresse de plus en plus de la « politique » - c’est-à-dire de son sort en tant que société- et qui privilégie l'Economie. Cette crise est liée pour Castoriadis à « l’effondrement de l’auto-représentation de la société », à une absence de projet, d’horizon, à une « inhibition de la puissance de création ». Dans ce huis clos historique, les contraintes qui paralysent l’imagination et l’activité politiques rendent possibles les régressions vers la « Barbarie ». Et le « Socialisme » dans tout cela ?

Redéfinir le projet révolutionnaire

Socialisme ou Barbarie a eu un rôle fondamental dans l'émergence d'une nouvelle critique du capitalisme. Mais en 1967, l'organisation va s'autodissoudre à la suite de désaccords internes sur l'orientation stratégique à suivre. Pour sa part, Castoriadis poursuit sa réflexion de manière indépendante et non dogmatique. S'interrogeant sur l'actualité du projet révolutionnaire, il est amené à redéfinir les apports de l'héritage du mouvement ouvrier.

Sa « rupture » avec le Marxisme est d'abord une réaction contre les interprétations arides et erronées de certains des zélateurs, alors à la mode, de l'auteur du Capital. Mais c'est surtout la prise de conscience d'une faille au sein de la réflexion du philosophe allemand. Par son culte du rationalisme scientifique, Marx, a pour lui, fait l'erreur de croire que des règles définitives pouvaient expliquer l'ensemble des mécanismes sociaux. Ce faisant il rejoint les théories capitalistes et déterministes de la rationalité économique, où l’économique est un système prédominant, séparé du reste des relations sociales, et où il constitue la seule motivation de l’agir humain. Le marxisme reste donc ancré dans l’optique capitaliste, ce qui rend d’autant plus facile sa récupération (par exemple par la social-démocratie). Il faut donc rompre avec « l'économisme » et sa logique déterministe.

Mais sa critique de Marx ne se traduit pas par un reniement du projet révolutionnaire ou par un ralliement à la démocratie libérale. Au contraire, c'est la volonté de redonner tout son sens à la perspective émancipatrice et révolutionnaire qui va animer sa réflexion. La nouvelle situation, la domination sans partage du Capitalisme, exige une nouvelle pensée radicale. Elle conserve l'essence initiale de la pensée politique de Marx : la réintégration du théorique dans la pratique historique. C'est-à-dire ne plus interpréter le monde, mais le transformer.

Pour Castoriadis, l’avènementd’une société autonome passe par une révolution. Mais pour lui, la révolution n’est pas seulement un moment ponctuel et brutal, ni n’ouvre d’un coup les portes d’une ère paradisiaque. La révolution est surtout un processus, qui peut prendre du temps, où l’autonomie, le socialisme sont déjà mis en pratique, et qui remet en question la société dans sa globalité. Pourquoi nous faut-il une révolution pour changer la société ? Castoriadis insiste sur l’aspect global de notre société : tout s’y tient, l’aliénation concerne tous les domaines de la vie, l’économie, la culture, etc. La critique de la société doit « s’élargir à tous les aspects de la vie moderne ». Et le renversement de cette société, par conséquent, ne peut être que total.

Les formes d'un tel bouleversement ? « S’agissant des formes d’organisation et d’action de la population, l’idée centrale consiste à concurrencer et marginaliser les partis politiques moyennant la création et la mise en oeuvre par la population d’organes collectifs autonomes et démocratiques. » Castoriadis parle de « l’autonomie du prolétariat : (...) ce dernier doit parvenir à la conscience socialiste que dans et par son expérience propre ». L'émancipation des travailleurs sera donc l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes. La différenciation entre dirigeant et dirigé devant être abolie par l'action collective qui trouve sa forme la plus aboutie dans l'idée moderne des conseils ouvriers. Plus largement que l'unique prolétariat, elle concerne l'ensemble des femmes et des hommes qui subissent le système.

« Le Socialisme, écrit-il, ne peut être ni le résultat fatal du développement historique, ni le viol de l'histoire par un parti de surhommes, ni l'application d'un programme découlant d'une théorie vraie en soi – mais le déclanchement de l'activité créatrice libre des masses opprimés, déclenchement que le développement historique rend possible et que l'action d'un parti basé sur cette théorie peut énormément faciliter ».

Castoriadis définit le Socialisme comme la volonté d'instaurer une société caractérisée par la maîtrise consciente des hommes sur leur existence, leur activité et leurs produits : « Le Socialisme vise à donner un sens à la vie et au travail des hommes, à permettre à leur liberté, à leur créativité, à leur positivité, de se déployer, à créer des liens organiques entre l’individu et son groupe, entre le groupe et la société, à réconcilier l'homme avec lui-même et avec la nature ».

Le projet d'autonomie

L'oeuvre de Cornélius Castoriadis s'est construite sur cette interrogation politique cruciale : « Comment les hommes peuvent-ils devenir capables de résoudre leurs problèmes eux-mêmes ? ».

Il trouvera un début de réponse dans l'élaboration du projet d'Autonomie (I). La lutte contre l'aliénation, contre l « hétéronomie » devient une lutte pour l'autonomie. C'est-à-dire la capacité consciente des humains à être entièrement maîtres de leur vie, de leur société, des institutions qu’ils se donnent. Le noeud de cette question d’autonomie et d’hétéronomie, c’est l’idée que toute société humaine, toute institution, a été créée par les humains, relève du domaine de l’humain, et peut être changée. Il s’agit pour les humains de comprendre que leur société leur appartient, qu’elle ne fonctionne que par leur participation plus ou moins forcée, qu’ils peuvent se la réapproprier.

Les pays occidentaux vantent leur modèle de « démocratie » et le présentent comme un aboutissement des idéaux humanistes. Mais soyons clairs : notre « démocratie » n’est qu’une démocratie représentative, loin du « pouvoir du peuple » que devrait pourtant désigner son nom même. Face à notre modèle de démocratie représentative, Castoriadis propose celui de démocratie directe, « que caractérisent trois traits essentiels : le peuple par opposition aux « représentants », le peuple par opposition aux « experts », la communauté par opposition à « l’Etat ». ». Dans la démocratie directe, selon le principe d’autonomie, chaque loi est décidée directement et collectivement par toutes les personnes auxquelles elle s’applique, « en sorte que l’individu puisse dire, « réflexivement et lucidement, que cette loi est aussi la sienne ». L’autonomie suppose donc « un état dans lequel la question de la validité de la loi reste en permanence ouverte. ». C’est ce questionnement politique même, collectif, lucide, délibéré et continuel, qui importe : Castoriadis l’associe à la philosophie et à « la vérité comme mouvement interminable de la pensée mettant constamment à l’épreuve ses bornes et se retournant sur elle-même (réflexivité) ». Castoriadis affirme donc que nous ne pouvons nous reposer sur aucune certitude, aucun principe absolu, pour justifier nos choix de société. Il rappelle que toute la responsabilité d’un choix politique revient à l’homme, que ce choix ne dépend que de lui, qu’il doit en être conscient et assumer cette responsabilité.

Cette idée de responsabilité doit aboutir à une auto-limitation librement consentie. Au sein de la société autonome, rien ni personne d’autre que leur propre conscience, leur propre éthique, leur propre réflexion ne doit limiter la créativité des hommes.

Pour mettre en place la démocratie directe, il nous faudra bien sûr abandonner la démocratie actuelle et changer nos institutions, mais il faudra aussi et surtout changer les mentalités. « Si [les citoyens] ne sont pas capables de gouverner- ce qui reste à prouver -, c’est que « toute la vie politique vise précisément à le leur désapprendre, à les convaincre qu’il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre-éducation politique. Alors que les gens devraient s’habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des initiatives, ils s’habituent à suivre ou à voter pour des options que d’autres leur présentent. Et comme les gens sont loin d’être idiots, le résultat, c’est qu’ils y croient de moins en moins et qu’ils deviennent cyniques (...) Les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires ». » Les humains doivent cesser de considérer la politique comme un domaine séparé et spécialisé, et doivent apprendre à la voir « comme un travail concernant tous les membres de la collectivité concernée, présupposant l’égalité de tous et visant à la rendre effective ». Le projet de société autonome peut paraître une belle utopie, abstraite et idéale... Mais Castoriadis rappelle que ce projet, ce rêve existe depuis des centaines et des milliers d’années, depuis qu’on a commencé à parler de Démocratie dans la Grèce antique. Il implique « une mutation anthropologique ».

Cars construire une société révolutionnaire ne signifie pas simplement changer les structures administratives, les institutions ou l’appareil de production... Cela signifie changer de valeurs, de mœurs, de morale, de mentalité : « C’est seulement au niveau culturel qu’une politique de la liberté peut s’ancrer profondément et durablement, et par conséquent être investie par les individus. ». C'est par l'éducation, ce qu'il l’appelle « païdeia », « La païdeia, l’éducation-socialisation, (...) a pour fonction d’incarner et transmettre la conception (...) du bien commun ». En effet, comme dans toute société, l’éducation, la socialisation, l’acculturation, fait le lien entre chaque individu et l’ensemble de la société, entre le domaine intime, personnel et le domaine collectif des structures sociales. Castoriadis fait justement de la païdeia « l’institution la plus radicale, centrale et fondamentale du projet d’autonomie ».

NOTE

1 - Un peu d’étymologie... Auto = le même, hétéro = l’autre, nomos = la loi, donc autonomie = exécuter des lois qu’on se donne soi-même (« sachant qu’on le fait » ajouterait Castoriadis), hétéronomie = exécuter des lois données par d’autres.

BIBLIOGRAPHIE

Oeuvre de Castoriadis

L'institution imaginaire de la société – Le Seuil - 1975

Les Carrefours du labyrinthe – Le Seuil - 1978

La Montée de l'insignifiance - Le Seuil - 1996

Une société à la dérive, entretiens et débats 1974-1997 – Le Seuil - 2005

Sur la pensée de Castoriadis

Gérard DAVID, Cornélius Castoriadis : le projet d'autonomie – Michelon – 2000

L'étude la plus complète sur sa pensée politique. Indispensable pour comprendre son engagement.

Nicolas POIRIER, Castoriadis : l'imaginaire radical – PUF – 2004

Une approche plus philosophique.

20:28 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cornelius castoriadis, autonomie, socialisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Entretien avec Jean Haudry : A la recherche de la Tradition européenne

Né en 1934, Jean Haudry est le spécialiste français des langues Indo-Européennes. Ancien titulaire de la chaire de « sanscrit et grammaire comparée des langues indo-européennes » à l'université Lyon III. Jean Haudry est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, et contribue régulièrement à des revues scientifiques comme le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, mais aussi aux périodiques Krisis et Nouvelle École. Personnalité marquante et figure de la recherche universitaire française, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions.

R/ Comment avez-vous été amené à consacrer vos recherches aux indo-européens ?

Le passage se fait de lui-même quand on étudie et enseigne une langue vivante, morte ou reconstruite : je me suis intéressé aux Indo-Européens comme un latiniste aux Romains, un angliciste aux Anglais.

R/ Que recouvre le terme d'indo-européens ?

Les Indo-Européens sont les locuteurs de l’indo-européen reconstruit, mais, contrairement aux Romains et aux Anglais, ils ne sont saisissables qu’à travers la langue.

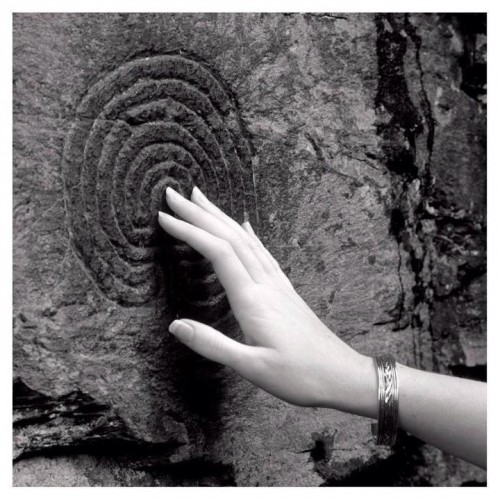

R/ Un vif débat existe, dans le monde universitaire sur le « berceau » de ces peuples. Vous avancez l'idée d'un origine géographique circumpolaire, comment en êtes-vous venu à cette conclusion ?

Le débat sur l’habitat originel n’est pas spécialement vif. Il tourne en rond depuis un siècle et demi environ sans que des progrès décisifs aient été accomplis, même si l’hypothèse d’une dispersion à partir de la Russie méridionale (la « théorie des kourganes ») est aujourd’hui privilégiée.

L’idée d’une origine circumpolaire d’une partie de la tradition indo-européenne n’a aucun rapport avec la question de la dispersion des Indo-Européens. Personne ne suppose que ce peuple néolithique pratiquant l’agriculture et l’élevage se soit dispersé à partir de ces régions inhospitalières. Mais j’observe, à la suite de Krause et de Tilak, qu’une part non négligeable de la tradition, notamment ce qui a trait au cycle annuel, et plus particulièrement à la « longue nuit », aux « aurores de l’année » ne se comprennent qu’à partir d’une expérience vécue des réalités circumpolaires.

R/ L'aspect linguistique est-il lié à une culture commune? Une civilisation indo-européenne a-t-elle existé ? Quelle fut sa diffusion géographique et durant quelle période ?

Toute langue a des locuteurs qui constituent un peuple, grand ou petit, indépendant ou non, et tout peuple a une culture qui lui est propre, même s’il partage sa civilisation matérielle avec d’autres peuples.

Les Indo-Européens ne font pas exception. Il se trouve que nous pouvons inférer (sinon reconstruire, comme pour la langue) une part de cette culture. Quant à leur civilisation matérielle, elle a évolué avec le temps et le lieu : une part du vocabulaire reconstruit implique pour la période finale de la communauté une civilisation néolithique de régions tempérées, mais on trouve quelques vestiges d’une civilisation plus ancienne, mésolithique ou paléolithique. La diffusion géographique varie considérablement avec les époques. Le nombre et la précision des concordances linguistiques (grammaticales et lexicales) donnent à penser que l’aire initiale était exiguë. Mais elle s’est étendue progressivement à la quasi-totalité de l’Europe et à une part importante de l’Asie, avant d’essaimer sur le reste du monde.

R/ A travers leurs mythes et leurs épopées, que pouvons-nous connaître des idéaux et des valeurs des indo-européens ?

Les idéaux et les valeurs, et plus généralement les préoccupations majeures, sont saisissables directement à travers le formulaire reconstruit et les groupes de notions comme celui des trois fonctions. Les mythes et les épopées appartiennent aux temps historiques et ne nous apprennent donc rien directement sur les préoccupations des Indo-Européens de la période commune. Ils doivent préalablement être soumis à une reconstruction interne comme l’a fait Dumézil pour le Mahâbhârata.

R/ Le fondateur des études indo-européennes modernes, Georges Dumézil mit en lumière l'organisation en trois fonctions de cette société. Que signifie ce concept de trifonctionnalité ?

Les trois fonctions représentent une conception du monde et non une organisation de la société (1). Les deux peuples qui les ont mises en application, les Celtes et les Indo-Iraniens, ont innové. L’innovation majeure et initiale a été la constitution d’une caste sacerdotale.

R/ Vous rappelez qu'il existait une « mobilité sociale » au sein de cette société. Qu'en était-il?

Le degré de mobilité sociale a varié avec les époques. Il a diminué dans les sociétés qui ont accordé plus d’importance à la naissance qu’à la valeur individuelle, mais il s’y est souvent produit des réactions qui ont rétabli pour un temps la mobilité sociale. Un exemple est celui de la « société héroïque » de la fin de la période commune et de la période des migrations et de la chevalerie qui en est un prolongement.

R/ Quelle était la conception de la communauté des Indo-européens ? Il semble que l'aspect organique et la recherche d'une harmonie sociale fut une caractéristique de cette culture ? Sont-ils à l'origine d'un certain esprit communautaire que nous retrouvons en Europe ?

L’image du « corps social », typique d’une conception organique de la société, est largement attestée ; elle peut être attribuée à la période commune. Elle a persisté longtemps en Europe, mais a été battue en brèche par des idéologies de guerre civile, en particulier depuis la fin du XVIIIème siècle. Elle est aujourd’hui exclue par le remplacement d’une partie de la population originelle par des populations d’origine étrangère.

R/ Que représente le sacré dans la conception du monde des peuples indo-européens ?

Dans la période la plus ancienne de la tradition, la notion de sacré s’applique, à en juger par les noms divins reconstruits, à l’univers et en premier lieu aux cycles temporels : Ciel du jour / Soleil, Aurore, Lune, Terre, et au Feu. La période intermédiaire a intégré ces entités cosmiques dans le système des trois fonctions, d’où les triades fonctionnelles et les divinités trifonctionnelles. La dernière période, celle de la « société héroïque » qui précède immédiatement la dispersion, sacralise les solidarités électives et la fidélité personnelle à l’intérieur du compagnonnage. De là proviennent les divinités comme la Fides romaine « loyauté » ou le *Mitra indo-iranien « contrat d’amitié ».

R/ Que nous ont transmis les indo-européens ? Que peuvent-ils encore nous enseigner en vue d'une future renaissance de la civilisation européenne ?

Nous Français leur devons d’être ce que nous sommes à travers nos ancêtres les Gaulois, les Romains et les Germains, trois groupes ethniques apparentés porteurs de cultures compatibles entre elles, à en juger par ce qu’on nomme « interprétation romaine » des divinités celtiques et germaniques.

R/ Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous nous avez consacré.

Note:

1- On nomme “idéologie tripartite” la répartition de l'ensemble des activités cosmiques, divines et humaines en 3 secteurs, les “trois fonctions” de souveraineté magico-religieuse, de force guerrière et de production et reproduction, mise en lumière par Georges Dumézil. On ne saurait parler d'un “objectif” quelconque à propos de cette tripartition : il s'agit en effet d'une part (essentielle) de la tradition indo-européenne, et non d'une construction artificielle, comme celles des “idéologues”.

20:20 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean haudry, dumézil, indo-européens | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net