05/09/2015

"Je hais les indifférents" par Antonio Gramsci

"Je hais les indifférents. Je crois comme Friedrich Hebbel que « vivre signifie être partisans ». Il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. Celui qui vit vraiment ne peut qu’être citoyen, et prendre parti. L’indifférence c’est l’aboulie, le parasitisme, la lâcheté, ce n’est pas la vie. C’est pourquoi je hais les indifférents.

"Je hais les indifférents. Je crois comme Friedrich Hebbel que « vivre signifie être partisans ». Il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. Celui qui vit vraiment ne peut qu’être citoyen, et prendre parti. L’indifférence c’est l’aboulie, le parasitisme, la lâcheté, ce n’est pas la vie. C’est pourquoi je hais les indifférents.

L’indifférence est le poids mort de l’histoire. C’est le boulet de plomb pour le novateur, c’est la matière inerte où se noient souvent les enthousiasmes les plus resplendissants, c’est l’étang qui entoure la vieille ville et la défend mieux que les murs les plus solides, mieux que les poitrines de ses guerriers, parce qu’elle engloutit dans ses remous limoneux les assaillants, les décime et les décourage et quelquefois les fait renoncer à l’entreprise héroïque.

L’indifférence œuvre puissamment dans l’histoire. Elle œuvre passivement, mais elle œuvre. Elle est la fatalité; elle est ce sur quoi on ne peut pas compter; elle est ce qui bouleverse les programmes, ce qui renverse les plans les mieux établis; elle est la matière brute, rebelle à l’intelligence qu’elle étouffe.

Ce qui se produit, le mal qui s’abat sur tous, le possible bien qu’un acte héroïque (de valeur universelle) peut faire naître, n’est pas tant dû à l’initiative de quelques uns qui œuvrent, qu’à l’indifférence, l’absentéisme de beaucoup. Ce qui se produit, ne se produit pas tant parce que quelques uns veulent que cela se produise, mais parce que la masse des hommes abdique devant sa volonté, laisse faire, laisse s’accumuler les nœuds que seule l’épée pourra trancher, laisse promulguer des lois que seule la révolte fera abroger, laisse accéder au pouvoir des hommes que seule une mutinerie pourra renverser.

La fatalité qui semble dominer l’histoire n’est pas autre chose justement que l’apparence illusoire de cette indifférence, de cet absentéisme.

Des faits mûrissent dans l’ombre, quelques mains, qu’aucun contrôle ne surveille, tissent la toile de la vie collective, et la masse ignore, parce qu’elle ne s’en soucie pas. Les destins d’une époque sont manipulés selon des visions étriquées, des buts immédiats, des ambitions et des passions personnelles de petits groupes actifs, et la masse des hommes ignore, parce qu’elle ne s’en soucie pas. Mais les faits qui ont mûri débouchent sur quelque chose; mais la toile tissée dans l’ombre arrive à son accomplissement: et alors il semble que ce soit la fatalité qui emporte tous et tout sur son passage, il semble que l’histoire ne soit rien d’autre qu’un énorme phénomène naturel, une éruption, un tremblement de terre dont nous tous serions les victimes, celui qui l’a voulu et celui qui ne l’a pas voulu, celui qui savait et celui qui ne le savait pas, qui avait agi et celui qui était indifférent.

Et ce dernier se met en colère, il voudrait se soustraire aux conséquences, il voudrait qu’il apparaisse clairement qu’il n’a pas voulu lui, qu’il n’est pas responsable.

Certains pleurnichent pitoyablement, d’autres jurent avec obscénité, mais personne ou presque ne se demande: et si j’avais fait moi aussi mon devoir, si j’avais essayé de faire valoir ma volonté, mon conseil, serait-il arrivé ce qui est arrivé? Mais personne ou presque ne se sent coupable de son indifférence, de son scepticisme, de ne pas avoir donné ses bras et son activité à ces groupes de citoyens qui, précisément pour éviter un tel mal, combattaient, et se proposaient de procurer un tel bien.

La plupart d’entre eux, au contraire, devant les faits accomplis, préfèrent parler d’idéaux qui s’effondrent, de programmes qui s’écroulent définitivement et autres plaisanteries du même genre. Ils recommencent ainsi à s’absenter de toute responsabilité. Non bien sûr qu’ils ne voient pas clairement les choses, et qu’ils ne soient pas quelquefois capables de présenter de très belles solutions aux problèmes les plus urgents, y compris ceux qui requièrent une vaste préparation et du temps. Mais pour être très belles, ces solutions demeurent tout aussi infécondes, et cette contribution à la vie collective n’est animée d’aucune lueur morale; il est le produit d’une curiosité intellectuelle, non d’un sens aigu d’une responsabilité historique qui veut l’activité de tous dans la vie, qui n’admet aucune forme d’agnosticisme et aucune forme d’indifférence.

Je hais les indifférents aussi parce que leurs pleurnicheries d’éternels innocents me fatiguent. Je demande à chacun d’eux de rendre compte de la façon dont il a rempli le devoir que la vie lui a donné et lui donne chaque jour, de ce qu’il a fait et spécialement de ce qu’il n’a pas fait. Et je sens que je peux être inexorable, que je n’ai pas à gaspiller ma pitié, que je n’ai pas à partager mes larmes.

Je suis partisan, je vis, je sens dans les consciences viriles de mon bord battre déjà l’activité de la cité future que mon bord est en train de construire. Et en elle la chaîne sociale ne pèse pas sur quelques uns, en elle chaque chose qui se produit n’est pas due au hasard, à la fatalité, mais elle est l’œuvre intelligente des citoyens. Il n’y a en elle personne pour rester à la fenêtre à regarder alors que quelques uns se sacrifient, disparaissent dans le sacrifice; et celui qui reste à la fenêtre, à guetter, veut profiter du peu de bien que procure l’activité de peu de gens et passe sa déception en s’en prenant à celui qui s’est sacrifié, à celui qui a disparu parce qu’il n’a pas réussi ce qu’il s’était donné pour but.

Je vis, je suis partisan. C’est pourquoi je hais qui ne prend pas parti. Je hais les indifférents.

11 février 1917

Traduit de l’italien par Olivier Favier.

15:49 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gramsci | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

De la misère en milieu étudiant ...

1169 milliards d'euros, c'est la dette colossale souscrite par les étudiants américains afin de pourvoir suivre des études supérieures, plus élevée que le total des prêts contractés par les cartes de crédit ou l'ensemble des prêts automobiles. Ainsi trois-quarts des diplômés de tous âges qui se retrouvent débiteurs de 28 000€ à l'issue de leur cycle universitaire.

Mais ce n'est qu'une moyenne, trois années de droit au Boston Collège coûtent 152 000€ uniquement pour l'inscription. Cette situation résulte de plusieurs causes dont la première est l'augmentation des frais de scolarité du premier cycle universitaire (College) qui ont augmenté de 1 120% en 35 ans. Dans le même temps les fonds alloués par l'Etat fédéral ont chuté de 40% diminuant le rôle de la puissance publique dans le financement de l'université qui permettaient aux moins favorisés de faire des études supérieures et donc d'essayer de progresser sur l'échelle sociale.

Un système de bourses, créé en 1965, fut abrogé vers la fin des années 1970 par les républicains dont un fameux Ronald Reagan, qui considéraient que financer l'université revenait à gaspiller l'argent des contribuables. S'en suivit une privatisation rapide du système et la crise de 2008 qui réduisit encore d'un quart les financements publics.

La seconde concerne la folie des grandeurs des établissements universitaires qui pour capter des parts de marché, investirent sans compter dans des infrastructures dont des centres de loisirs ou des stades de football. Les endettements ont doublé en dix ans et la tentation fut donc d'augmenter les frais d'inscriptions et par ricochet la dette étudiante. Mais le plus inquiétant réside dans le fait que le niveau de qualification n'est pas valorisé en conséquence, une fois sur le marché du travail, ce qui est compréhensible. Seules les universités prestigieuses assurent encore un futur raisonnable, pour les autres c'est plus compliqué.

En 2013 près de la moitié des diplômés d'un premier cycle n'avaient pas réussi à décrocher un emploi. Malgré tout l'université américaine ne cesse d'attirer de plus en plus d'élèves ( 21,26 millions en 2015 soit 40% de plus qu'en 2000). Les plaintes d'étudiants affirmant avoir été mal informés par les universités ou les distributeurs de crédits se multiplient mais cette dette à l'inverse d'autres bulles ne comporterait pas de risques systémiques pour le milieu bancaire, l'Etat fédéral garantissant les prêts, les premiers lésés étant les consommateurs. En revanche l'argent que les étudiants consacrent à rembourser leurs études ne vient pas soutenir les investissements immobiliers. Ils sont plus de 40 millions à dépendre de l'organisme qui gère la dette étudiante, 11 millions de plus qu'il y a 7 ans.

Au Royaume-Uni, les universités étaient gratuites jusqu'en 1998, année où le gouvernement de Tony Blair introduit les premiers frais puis les augmentations progressives aboutirent à 4 100€ par an. Le gouvernement de coalition arrivé au pouvoir en 2010 les triplera afin d'arriver à 12 500 €. Néanmoins les étudiants n'avancent pas les frais universitaires qui le sont par l'Etat. Un fois le diplôme obtenu, ils doivent rembourser progressivement à partir du moment où leur salaire atteint 29 000 € par an en payant 9% de leurs revenus au-delà de ce seuil pendant un maximum de 30 ans. L'objectif est de laisser l'université accessible à tous quel que soit le niveau de revenu des parents, les étudiants étant égaux devant l'endettement. Pari risqué pour l'Etat car seul un quart finira par rembourser entièrement sa créance. L'augmentation des frais universitaires mène au paradoxe qui oblige les étudiants à payer plus, mais également l'Etat au profit des universités.

En France, en 2014, 36 % des 25-49 ans disposent d’un diplôme d’études supérieures à bac+2. Dans les établissements publics, c’est l’Etat qui prend en charge l’essentiel du coût des formations (soit en moyenne 10 000 € par étudiant et par an). Les droits de scolarité annuels, fixés pour l'ensemble des établissements publics ont été fixés pour l'année universitaire 2014-2015 à : 189,10 € pour les étudiants en Licence ; 261,10 € pour les étudiants en Master ; 396,10 € pour les étudiants en Doctorat ; 615,10 € pour les étudiants en Ecoles d’ingénieurs. À ces montants peuvent être ajoutés des frais supplémentaires pour des prestations spécifiques. Le coût des inscriptions dans les établissements privés, notamment les écoles de commerce, est sensiblement plus élevé (en général de 3 000 à 10 000 € par an). Ainsi on est encore loin des montants anglo-saxons et des aides, bourses et systèmes de péréquations permettent d'atténuer les inégalités. De plus en plus ce sont les frais indirects de la scolarité qui pénalisent la poursuite des études, loyer, coût de la vie et obligent les étudiants à travailler (74% en 2014) afin de participer au financement (pénalisant de ce fait les véritables demandeurs d'emploi).

Quelques signes de changements commencent à se manifester. Les fac se transforment en Campus (les termes sont importants) ; les écoles prestigieuses se déclinent en province (ex. Science PO profitant aux passages de subventions importantes), des rapprochements et fusions s'opèrent comme dans les grandes entreprises, bref une "course aux armements" en prévision d'une extension du nombre d'étudiants, la France devenant un pays low cost pour une clientèle mondialisée et peu fortunée. Face au chômage, la tentation est grande de continuer des cycles avec l'argument que l'augmentation du niveau d'instruction atténue le risque. La réalité est surtout que l'on gagne du temps en attendant une "divine surprise", création de nouveaux secteurs d'activité, rebond de l'économie, baisse démographique. Elles servent d' amortisseur statistique à l'augmentation constante du nombre de demandeurs d'emploi. Actuellement 23% des jeunes de 25 ans sont sans travail et les métiers les plus recherchés sont sans qualification ou à faible qualification. Cherchez l'erreur.

Fabrice Lehénaire

15:48 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

02/09/2015

Immigration Massive : une stratégie contre les peuples !

A qui profite l’immigration non contrôlée en Europe ? La question est essentielle au moment ou l’on assiste à une dégradation vertigineuse du marché du travail, du système de santé, de l’enseignement, des retraites et de la sécurité, sans occulter les conflits culturels que ces « délocalisations » de peuples provoquent.

Michèle Tribalat, dans son ouvrage « Les yeux grands fermés », a le courage de remettre les pendules à l’heure, en dénonçant la falsification des chiffres ou l’ignorance des études qui remettent en cause l’idéologie immigrationniste. Ainsi écrit-elle dans son dernier chapitre : « Les arguments bien pratiques sur le caractère indispensable de l’immigration étrangère pour faire pièce au vieillissement, payer nos retraites, occuper les emplois dont nous ne voulons pas et apporter une contribution irremplaçable aux économies occidentales ne tiennent pas la route et ne sont d’ailleurs guère avares de contradictions. » Mais Michèle Tribalat va plus loin dans l’origine du phénomène en pointant des intérêts de classe : « L’immigration modifie la répartition du gâteau économique et cet indéniable constat a beaucoup à voir avec le fait que certains sont favorables à une forte immigration quand d’autres cherchent à la réduire ou à l’arrêter. »

C’est aussi le constat que fait Christopher Caldwell, éditorialiste au Financial Times, dans son ouvrage paru en 2009 : « Reflections on the révolution in Europe » (Allen Lane- 364 pages), lorsqu’il écrit que, si l’immigration, profite au secteur privée, par des salaires à bas prix, elle coûte au secteur public, par le versement des divers prestations sociales. Christopher Caldwell rajoute que cette immigration organisée se fait contre la volonté des européens, puisque seul 19% d’entre eux pensent que l’immigration est positive pour leur pays.

Qui transforme les travailleurs en nomades ? Ceux qui y ont intérêt, c’est à dire les sociétés transnationales, elles-mêmes représentantes de l’économie apatride.

En avril 2010 sur le site de l’hebdomadaire Marianne, un article intitulé : « Pourquoi le patronat en veut toujours plus », dévoilait en détail cette politique du Medef et du Business Europe (Medef européen), destinée à faire venir une main d’œuvre docile et bon marché, rappelant que le président Pompidou avait déclaré peu avant sa mort, « qu’il avait ouvert les vannes de l’immigration en France à la demande des grands patrons ». Aujourd’hui les grandes firmes déracinent les hommes comme les arbres en Amazonie, impitoyablement.

Dernièrement en 2009, un conflit exemplaire a opposé en Grande Bretagne la multinationale Total aux ouvriers de la raffinerie de Lindsey (nord-est de l’Angleterre), qui protestaient contre l’embauche de 400 ouvriers étrangers temporaires, pour agrandir le site, et l’exclusion des travailleurs anglais du chantier, dans une région pourtant durement touchée par le chômage. La réponse de Total a été d’aller à l’affrontement en licenciant 600 des grévistes ; erreur fatale car commencé avec quelques centaines de grévistes, le mouvement s’est étendu rapidement dans tout le pays, pour finir par englober des milliers d’ouvriers sur une dizaines de sites (raffineries, terminaux gaziers et centrales électriques).

Devant l’ampleur et le dynamisme du mouvement, Total a dû négocier, annuler les licenciements et accorder la moitié des emplois intérimaires à des travailleurs anglais. Cette victoire contre une puissante multinationale est le fruit de la solidarité des ouvriers, partis en grève sauvage, hors du contrôle des syndicats, avec pour slogan « Les jobs britanniques pour les travailleurs britanniques ».

Ce conflit est aussi exemplaire par la désignation de l’ennemi, qui n’est pas l’immigré (première victime), mais la multinationale qui instrumentalise l’immigration pour abaisser les salaires et briser l’unité du mouvement ouvrier. Cette infernale stratégie est aujourd’hui mise en œuvre sur tout le territoire européen, avec le soutien d’ONG, d’associations et de partis politiques de gauche comme de droite.

Michel Thibault

Refusons la logique capitaliste afin de casser la stratégie des multinationales et de maintenir le niveau des rémunérations et des acquis sociaux.

20:11 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

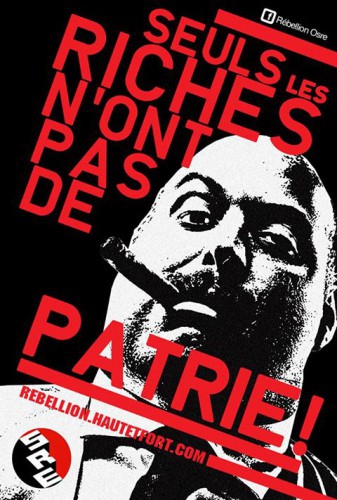

Editorial du numéro 71 ( sortie prochaine) : Pour une nouvelle radicalité

L'humiliation du peuple grec sous le diktat eurocratique ne laisse plus de place à la naïveté démocratique. Nous sommes face à une logique implacable qui asservit les peuples européens au profit unique de l'oligarchie capitaliste. Cette volonté s'exprime dans la brutalité des propos des technocrates qui veulent faire "payer aux Grecs" les dettes de sa classe parasitaire. Le président de la commission européenne, le sinistre Jean-Claude Juncker, jette le masque quand il affirme qu'"il ne peut y avoir de choix démocratiques contre les traités européens".

L'humiliation du peuple grec sous le diktat eurocratique ne laisse plus de place à la naïveté démocratique. Nous sommes face à une logique implacable qui asservit les peuples européens au profit unique de l'oligarchie capitaliste. Cette volonté s'exprime dans la brutalité des propos des technocrates qui veulent faire "payer aux Grecs" les dettes de sa classe parasitaire. Le président de la commission européenne, le sinistre Jean-Claude Juncker, jette le masque quand il affirme qu'"il ne peut y avoir de choix démocratiques contre les traités européens".

L'histoire est un rapport de force. Ce rapport de force s'incarne dans une concentration d'énergies intellectuelles et matérielles qui déterminent les évènements et entrainent des changements importants dans l'Histoire. La classe dominante l'a bien compris et elle s'est donné les moyens de choisir les « règles du jeu » dans la lutte de classes en cours.

Les classes populaires réapprennent aussi cette loi de l'Histoire. La classe « intellectuelle » a longtemps travaillé à désarmer "l'homme de la rue" pour lui faire accepter la domination du Système. On a voulu le voir impuissant et démuni face aux événements majeurs. Les intellos de gauche se sont appliqués à saper la volonté et le moral de la France populaire, aidés en cela par les constats d'échec mélancoliques d'une certaine intelligentsia de droite passéiste. Tous appelaient à rester spectateurs du désastre en cours.

Il est urgent de radicalement rejeter cette résignation, cette indifférence et ce laisser-aller intellectuel. Un violent sursaut est nécessaire. Un rapport de force se construit dès aujourd'hui pour la cause du Peuple et de la Patrie. Au sein de la population, une minorité d’individus ne se retrouve pas dans ce Système. Intelligences sans emploi en recherche d'un idéal, nous croisons ces résistants en devenir dans nos vies quotidiennes. Ils ne veulent pas se sacrifier pour la bonne marche de l'économie capitaliste et veulent se défendre de manière autonome – en-dehors des partis du Système et des syndicats – et de manière radicale.

Refusant la délégation et la représentation, ces révolutionnaires européens doivent s'organiser sans attendre une hypothétique et lointaine prise du pouvoir par des forces électoralistes et arrivistes. Ils représentent une "nouvelle radicalité", une remise en question des vieilles formes d'opposition et des faux clivages.

L'heure des choix arrive. Nous savons qu'il n'y a plus de place pour les arrangements et que l'avenir est sombre. Partout, nous devons déborder le cadre du consensus dans la soumission et organiser l'offensive. L'engagement s'impose pour faire triompher une vie non aliénée et régénérée.

13:46 Publié dans La revue Rébellion, Nos Communiqués, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

01/09/2015

L’immigration : un piège capitaliste

Article paru dans le numéro 26 (Septembre/Octobre 2007).

La question de l’immigration fut longtemps un sujet sensible qu’il n’était pas bon d’aborder hors des sentiers balisés du politiquement correct. En effet, il était mal vu de rappeler ses conséquences néfastes, sous peine de se voir accuser de faire le jeu du Front National (qui en avait fait son juteux fonds de commerce, sans jamais en évoquer les causes réelles) et de se faire traiter de raciste. En même temps, le fait de rappeler la nature capitaliste du phénomène vous valait d’être désigné de tiers-mondiste cosmopolite dont le seul but était de saper les fondements de l’Occident Blanc.

Aujourd’hui, les choses ont sensiblement changé. Devant l’aggravation de la situation globale de la société occidentale (où les problèmes nés de l’immigration ne sont que des symptômes d’une crise plus importante), le discours officiel a nettement évolué. La reprise de la thématique lepéniste par Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle, dans le but de récupérer une partie de l’électorat du vieux leader, ne fut pas qu’un habile coup de main politique. Il fut permis par un glissement des mentalités vers un racisme « soft et chic », promu par l’intelligentsia au service de l’oligarchie. Cette droite décomplexée qui méprise autant le prolo de « souche » que celui venu d’ « ailleurs », érige ses valeurs mercantiles (« Démocratie » de Marché et « Liberté » de Consommation) en lois universelles. Alimentée par la vague d’islamophobie véhiculée par les émules hexagonaux des néo-conservateurs, cette nouvelle idéologie a rapidement trouvé des adeptes à droite comme à gauche de l’échiquier politique. Avec pour toile de fond les émeutes des banlieues et la guerre américano-sioniste contre le terrorisme, elle alimente en fantasmes, les médias.

On peut s’interroger sur la raison du durcissement de son discours, de la part du système. Alors qu’il avait dénigré et réprimé toutes les réactions populaires produites par les conséquences néfastes du phénomène (aussi bien le vote populaire pour le FN, que les tentatives des mairies PCF de contenir la dégradation de la situation des banlieues dans les années 70-80), il affiche aujourd’hui une fermeté apparente. Mais comment pourrait-il résoudre un problème qu’il a volontairement déclenché ? Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a beau faire des déclarations fracassantes, il reste prisonnier des limites que lui impose sa soumission à la domination ultra-libérale.

La question de l’immigration porte un éclairage sur le fonctionnement même du système (ce que ni les « gauchistes » ni les « droitistes » n’ont jamais compris, enfermés qu’ils sont dans une grille de lecture soit angélique soit racialiste ; deux explications aussi fausses l’une que l’autre). On est face à un des nombreux paradoxes du capitalisme, une de ses contradictions permanentes qu’il est condamné à entretenir par sa nature même.

« Immigration choisie » et « Immigration sauvage »

Le maintien du capitalisme implique que les tensions qu’il génère n’aboutissent pas à l’éclatement de la société qui le fait vivre. Rongé de l’intérieur, le monde occidental subit les conséquences du règne d’un système parasite. Pour gérer au mieux le chaos qu’il produit, il doit adopter un nouveau visage, plus autoritaire et tourné vers le « maintien de l’ordre ». Nous sommes entrés dans une phase de renforcement du contrôle social, c'est-à-dire qu’il est désormais décidé de contenir dans certaines zones le désordre et de garantir la tranquillité à l’oligarchie. C’est le mythe de la « Forteresse Europe », un espace sous surveillance totale aux frontières étanches. Mais cela est de la théorie, car en pratique, l’Union Européenne et le gouvernement français savent qu’ils doivent gérer un équilibre instable. Certaines voies doivent rester ouvertes, pour que les patrons puissent faire leur marché de main-d’œuvre.

Car dans le même temps, le capitalisme a besoin de l’immigration pour s’alimenter en force vive. A cause du vieillissement de la population occidentale et de l’échec du renouvellement social (1), il doit faire appel à un contingent important de nouveaux travailleurs. La mondialisation est synonyme de libre circulation des capitaux et des marchandises, elle ne peut donc pas prétendre bloquer la circulation de la marchandise dont dépend toutes les autres : la force de travail. C’est la chosification de l’homme. Selon le modèle nord-américain, l’ « immigration choisie » et l’établissement de « quotas » doivent permettre le contrôle par les Etat occidentaux des flux migratoires. Ils recherchent une main d’œuvre qualifiée et instruite, c'est-à-dire déjà acquise aux valeurs et aux modes de vie occidentaux (2). C’est par exemple, le cas des informaticiens indiens ou pakistanais qui peuplent désormais la Sillicon Valley. Des expériences similaires furent mises en place en Allemagne et dans les pays du Nord de l’Europe. Dans le cas de la France, Nicolas Sarkozy veut promouvoir ce type d’échange de compétences avec l’Afrique.

C’est un grand pillage des « cerveaux » qui s’opère à l’échelle mondiale, privant les pays pauvres de leurs diplômés et de leurs techniciens. Ces élites désormais nomades et sans attaches, sont à l’image du cadre idéal valorisé par les manageurs des multinationales. L’assurance d’un bon salaire et d’une situation sociale confortable, devant les inciter à être particulièrement performants. Avant tout, ils doivent être rentables pour le capitalisme et ne pas poser de problèmes au système (3).

Accaparant des spécialistes qu’il renonce à former lui-même, l’Occident provoque un déséquilibre dangereux dans les sociétés les plus fragiles. Ainsi, il y a aujourd’hui plus de médecins béninois dans la région parisienne que dans leur propre pays. Privant les états pauvres de toute capacité de développement, « l’immigration choisie » est le creuset de l’immigration clandestine.

Une « immigration sauvage » qui déborde largement la gestion étatique occidentale. Fuyant la misère, les guerres ou simplement aveuglée par le mirage de l’eldorado occidental (que véhiculent sans vergogne les médias mondialistes), une immense masse se presse sur les frontières des pays « riches ». Pour les institutions internationales, le nombre de migrants a doublé dans le monde en 25 ans. Passant de 100 à 200 millions dont 30 millions d’illégaux (7 millions en Europe). Ces chiffres officiels récents sont déjà dépassés. Le réservoir est loin d’être épuisé…

L’exploitation et la misère n’ont plus de frontière grâce à la globalisation économique : des travailleurs du Bangladesh sont traités comme des esclaves dans les Emirats du Golfe, des prostituées slaves en sont réduites à se vendre dans les bordels de Tel Aviv, des centaines d’anciens paysans chinois devenus ouvriers remplacent les autochtones, partis chercher fortune ailleurs, en Roumanie et en Algérie…

L’Europe de l’Ouest reste l’objectif principal. Ils sont chaque jour plus nombreux à vouloir l’atteindre. A l’Est, ils se pressent contre un nouveau « rideau de fer ». Au Sud, ils franchissent la Méditerranée par tous les moyens. Au passage, ils enrichissent les maffias locales des passeurs. Mais à la différence considérable de l’immigration des années 60-70, la majorité d’entre eux « resteront inemployables, surtout ceux qui, sans qualification, se dirigent vers une Europe acharnée à expédier ses industries consommatrices de main d’œuvre …. vers les pays d’où proviennent ces migrants » (4) . Livrés à eux-mêmes, il ne leur restera que le travail clandestin ou la survie par les allocations publiques. Définitivement déracinés, leurs chances de retour dans leurs pays sont maigres et leur intégration impossible. Relégués dans des ghettos, ils connaîtront le même sort que celui de nombre de travailleurs européens ou d’origine étrangère : l’exclusion sociale.

Un problème né du capitalisme…

Il nous apparaît bon de rappeler quelques évidences, qui ne le sont pas pour beaucoup. Aujourd’hui, l’immigration est un phénomène lié à la phase de mondialisation du capitalisme. Dans les années 90, Alain de Benoist avait bien situé le problème : « La logique du bouc émissaire m’est insupportable. Laisser entendre que l’essentiel des problèmes auxquels notre société se trouve aujourd’hui confrontée a pour cause la présence d’immigrés sur le sol national est tout simplement grotesque. S’il n’y avait pas un seul immigré en France, nous connaîtrions exactement les mêmes problèmes. Enrayer l’immigration implique à la fois de critiquer en profondeur la logique capitaliste et d’aider les pays du Tiers monde à rompre avec les mirages du développement tel que le conçoivent la Banque Mondiale et le FMI. Cela implique, surtout, de reconnaître que les premières victimes de l’immigration sont les immigrés, et que c’est d’abord leur identité qui se trouve aujourd’hui menacée ». Il ajoutait : « En vérité, ce n’est pas parce qu’il y a des immigrés que la France perd son Identité. C’est plutôt parce qu’elle a perdu son identité qu’elle n’est plus en mesure de faire face et à résoudre le problème de l’immigration ».

Historiquement, l’immigration massive commence à l’initiative du patronat français. Dès le milieu du XIX° siècle, la bourgeoisie français fera appel à une main d’œuvre bon marché venue des régions pauvres de l’Europe. C’est d’abord les grands propriétaires terriens du Sud- Est qui font venir des travailleurs agricoles italiens ou espagnols. Dans le Nord, les industriels n’hésitent pas à faire appel aux belges ou aux polonais. En cas de conflit avec les ouvriers français, le patronat n’hésite pas à recruter à l’étranger des « briseurs de grèves ». L’Association Internationale des Travailleurs, la première Internationale, avait dénoncé cette pratique et appelé à créer des liens de solidarité entre les travailleurs européens. D’autant que des tensions très fortes naissaient. La « chasse aux italiens », à la suite des « Vêpres marseillaises » de juin 1881, fut une des premières expressions de ce que le capital peut créer comme haine ; les journaux et le patronat, alimentant un conflit entre ouvriers pour diviser les travailleurs européens. Le cas n’est pas isolé, les irlandais connurent la même situation en Angleterre ou aux Etats-Unis. Le capitalisme a toujours divisé pour régner. Avec l’apparition des empires coloniaux, le champ de recrutement s’élargit à l’Afrique et à l’Asie. Des groupements patronaux français, surtout après la saignée de 14-18, lanceront leurs agents recruteurs sur les villages africains. Le boum économique des « Trente Glorieuses » va accentuer le phénomène. Après la seconde guerre mondiale, « Le transport, le logement et la surveillance de centaines de milliers d’hommes « importés d’Afrique du Nord étaient devenus une véritable industrie encadrée par l’Etat » (4). L’invention du regroupement familial, dans les années 70, par le gouvernement Giscard, devait permettre de fixer les travailleurs immigrés. On pensait que la présence de leurs familles, freinerait la combativité sociale et les prémisses de la marginalisation de cette couche mouvante de la population ouvrière. Mais la crise économique vint bouleverser les choses.

Pour un patron français, la venue d’immigrés est toujours positive. Surtout si elle est clandestine. Elle accentue la pression sur les salaires et procure une main d’œuvre docile (la menace de décentes policière faisant tenir tranquilles les clandestins). Même les grandes multinationales et certains chantiers publics font appel à ce type de main d’œuvre. Mais cette « stratégie de la tension » connaît ses limites dans une société en crise : « Dresser un groupe contre l’autre, constituer chacun en « communauté » rivale de sa voisine, porte atteinte à l’équilibre social et politique, surtout à l’heure où, sous les pressions mondialisatrices, les flux migratoires échappent aux capacités régulatrices des Etats » (4).La décomposition de la société en cours, entraînant à terme une situation ingérable pour le capitalisme.

Dans les périodes de relative prospérité économique, les immigrés avaient la possibilité de sortir des ghettos et de prendre part à la vie de la communauté nationale. A terme, ils finissaient pas s’assimiler. En particulier, s’ils étaient d’origine européenne ou qu’ils avaient la maîtrise de la langue française (comme les anciens « indigènes » des colonies). Le modèle jacobin et laïque imposait, à tous, les mêmes normes républicaines (5). Il fallait en accepter les règles sans discuter. Pour les deuxièmes générations, ce processus était favorisé par l’Education Nationale, qui donnait des références et des valeurs communes sans distinction d’origine. Ce modèle n’était pas parfait et il appartient au passé, mais il permettait l’assimilation des anciens étrangers « par le haut », à la communauté nationale. Elle n’aurait pas était possible sans un autre élément décisif : le creuset de la classe ouvrière.

Totalement occulté aujourd’hui, cet aspect gêne la représentation idéologique que l’ont veut donner des prolétaires européens. Eux qui seraient une horde de beaufs racistes, des Dupont Lajoye en puissance, auraient barré la route à l’intégration des immigrés en restant attachés à la pureté de leur classe. « Il n’y a pas plus ni moins de racisme spontané et d’amour universel innée chez les prolétaires que parmi les être humains en général (….) Le racisme n’est pas un facteur en soi : il ne joue de rôle que par rapport à une situation générale qui le fait exister ou non » (4). Dans les années 70, des luttes communes, dans les usines, étaient possibles avec des travailleurs français, algériens, portugais, africains, italiens… Au delà des préjugés et des méfiances qui existaient réellement, il y avait une « fraternité » (au sens de « lien social) née du travail sur un même lieu. On ne peut que respecter celui qui peine de la même façon que soi, même si après on ne comprend pas vraiment sa culture ou son mode de vie. Cette « fraternité » disparut quand le lieu et l’environnement qui l’avaient vu naître furent détruits au nom de la rentabilité. Lorsque dominent le chômage et la précarité, les tensions entre groupes d’origines différentes sont difficilement évitables. Comment pouvoir offrir aux nouveaux arrivants une situation décente, alors même, que les travailleurs européens n’ont aucune garantie d’avenir ?

… Une solution qui ne peut venir que d’une rupture socialiste révolutionnaire

L’Occident ne peut pas proposer de solution viable à la question de l’Immigration. Dirigé par la logique capitaliste, il se décompose de l’intérieur et s’enferme dans une course vers le vide. Les immigrés comme les travailleurs européens sont victimes du même système, ils ont donc un intérêt commun à le voir disparaître. Il ne sert à rien de chercher des boucs émissaires, les véritables responsables sont bien identifiés.

En tant que français et européens, nous sommes devant la nécessité de construire une alternative au capitalisme. Nous pensons que la voie du socialisme révolutionnaire peut permettre de mettre fin à sa domination et fonder un autre type de société. Avec « une socialisation » de la société, le problème de l’immigration ne se poserait donc plus sous sa forme actuelle. Son caractère économique et massif serait aboli, par le simple fait que ce ne serait plus la loi du profit qui dirigerait les choix économiques.

Dans le même temps, l’émancipation de la France et de l’Europe du joug capitaliste aurait une portée importante sur la situation internationale. Une solidarité active se mettrait naturellement en place avec les autres peuples en lutte contre l’impérialisme et la globalisation. Utopie ? L’Amérique Latine nous donne l’exemple des réalisations d’une révolution en marche.

La fin de l’immigration, c’est d’abord l’amorce d’une renaissance africaine. Actuellement, l’Afrique est principalement la source des flux migratoires. Sortant des modèles de développement imposés par les institutions mondialistes - dont le bilan est éloquent : le Produit Intérieur Brut par habitant est inférieur à celui de 1960 – et du pillage de ses ressources naturelles, ce continent doit d’abord trouver en lui-même la forme de développement qui lui convient. La libéralisation exigée des marchés et l’hostilité manifestée par les institutions financières internationales à toute politique économique indépendante des Etats africains a abouti à la ruine de nombres secteurs. Ainsi l’agriculture est actuellement exsangue, alors que la pression démographique ne cesse d’augmenter la demande. La désertification des campagnes et l’urbanisation galopante, créent des villes champignons au bord de l’explosion sociale. Perdant son lien avec la terre et son identité propre, c’est toute une génération qui a bâti son univers culturel via les stéréotypes de la culture de masse occidentale. Nombreux sont les jeunes qui, impatients de consommer, n’en peuvent plus d’attendre et partent vers l’Europe. De jeunes intellectuels africains refusent cette situation. L’économiste sénégalais, Cheikh Tidiane Diop, pose ainsi les « logiques culturelles comme dimensions essentielles du développement ». Il dresse un tableau de la situation africaine dans son livre, qui pourrait être celui de la situation européenne : « Nulle part, la mondialisation ne procède à l’égalisation des chances et des économies. Au contraire, partout elle creuse et polarise les écarts (…) Les formes traditionnelles d’organisation sociale ont toutes été vaincues par ce rouleau compresseur acculturant de l’économie. Les communautés de solidarité de base se sont dissoutes à mesure que le marché étend son emprise à toutes les sphères de l’organisation sociale en s’immisçant dans la vie quotidienne des populations. La question sociale alimentée par la misère culturelle et des inégalités inédites est devenue brûlante. Dans un tel contexte, l’Afrique est sommée de se ressaisir et de commencer à compter sur ses propres forces » (5).

Notes :

-

La fin de la circulation sociale, qui permettait de fournir aux secteurs de production des personnels formés, est la conséquence directe du démantèlement de l’Education. A l’heure actuelle des pays émergeants, comme la Chine et l’Inde, ont des systèmes éducatifs plus performants dans certains domaines que ceux en crise des Etats occidentaux.

-

Au début des années 90, les anciens pays du bloc soviétique connurent un démarchage agressif de leurs scientifiques et informaticiens par des entreprises américaines. Ironie de l’histoire, on voyait le vainqueur capitaliste faire appel à des personnes formées à l’école du socialisme. Dans le cas de la Russie, un certain patriotisme et une reprise en mains des secteurs de la recherche par l’Etat permit d’arrêter l’hémorragie.

-

Il arrive pourtant que certains d’entre eux dérapent. Etre formé sur le modèle occidental, n’implique pas forcément une adhésion sans limite à ses valeurs. Le cas de « cadres » musulmans ralliant les courants les plus archaïques de l’islamisme en est une preuve.

-

Gilles Dauvé, Karl Nesic, Demain, Orage, Essai sur une crise qui vient, Troloin, 2007. Disponible gratuitement sur le site http : troploin.fr.

-

Cheikh Tidiane Diop, l’Afrique en attente ? L’Harmattan, 2007. Voir aussi l’article d’Augusta Conghiglia, l’Afrique au delà des idées reçues, dans le Monde Diplomatique de Juillet 2007.

08:16 Publié dans La revue Rébellion, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net