12/08/2013

Relocalisons la révolution !

Les idées du localisme et de la démondialisation sont séduisantes, elles connaissent actuellement un vogue liée à la crise du système globalisé. Mais il faut s'entendre sur les mots, et ne pas se laisser berner par des politiciens qui les récupèrent pour mieux les dénaturer.

Relocaliser pour produire différemment

Le fait de relocaliser la production industrielle en Europe n'est pas une utopie aussi folle qu'elle peut paraître aux yeux des dirigeants des multinationales. Elle est nécessaire pour redonner à la France et à l'Europe la maîtrise de son économie et garantir son indépendance. Mais ce retour doit se faire en rupture avec la logique du profit capitaliste et impliquer une transformation radicale du système économique et social.

Jouant sur les législations nationales ou régionales, les tenants de l'ultra-compétitivité misent déjà sur la désunion des travailleurs européens pour mieux les exploiter. L'Union Européenne a ainsi permis la libre concurrence en son sein, permettant aux grands groupes (mais aussi à des PME) de délocaliser en son sein des secteurs entiers de la production.

Le cas récent des travailleurs de FRALIB, l'usine des thés "Eléphant", dont la lutte contre la délocalisation de leur usine proche de Martigues, vers la Pologne, éclaire ce mauvais tour. «Ils nous proposaient 5600 euros de salaire pour aller travailler à Katowice en Pologne, se souvient un ouvrier. On s'est dit, c'est énorme. En fait, c'était le salaire annuel, soit 460 euros par mois». Un autre fait le calcul simple de la logique de l'opération : «La part salariale de FRALIB coûte actuellement 15 centimes par paquet de thé. En Pologne, ça passe à 6 centimes. Ils veulent supprimer 182 emplois pour économiser 9 centimes par boîte ?».

Lors des événements en Tunisie, certains chefs d'entreprises du secteur textile ont évoqué l'éventualité de relocaliser en France une partie de leur production pour éviter les risques d'arrêts de celle-ci. Mais ils l'ont fait en demandant qu'une partie de leurs personnels tunisiens soit autorisée à immigrer en France pour continuer à produire avec les mêmes législations qu'en Tunisie (c'est-à-dire des salaires de misère et des rythmes de travail très souples pour les employeurs). L'Etat n'a pas donné suite à la démarche, mais l'idée est lancée.

On l'a compris, la relocalisation vers l'Europe pour avoir une impact positif doit être l'oeuvre d'un pouvoir qui serait au service du peuple. Elle doit servir les intérêts de la communauté et non le patronat. Il est d'ailleurs illusoire de croire que dans le cadre local, le capitalisme soit moins vorace. Au contraire, l'Histoire prouve que les «petits patrons» nationaux peuvent devenir de véritables prédateurs de leurs congénères, soumis qu'ils restent aux impératifs de la concurrence, dictés par la nature même du fonctionnement du capitalisme. Lorsqu'on voit la «success story» du groupe Leclerc, on est vacciné quant à l'éloge de la petite boutique.

La socialisation et le localisme

«Produire français pour exploiter français», non merci ! Dans le cadre d'une socialisation de la France et de l'Europe, nous devrons veiller à mettre en place un mode de production qui soit adapté aux besoins réels des populations européennes. Cela implique que l'activité productive soit dirigée vers le bien commun, qu'elle prenne en compte la préservation de la santé des travailleurs et la préservation de la nature. Une production qui pose aussi le problème du dépassement du salariat et donc de sa réorientation vers des finalités non mercantiles.

La socialisation se fonde sur l'assujettissement de l'économique au politique, la direction politique de l'économie nationale à travers la planification, la transformation des formes de la propriété et la considération du travail comme un service à la communauté générateur de droits politiques.

Cette situation n'est envisageable que dans la mesure où le rapport de force entre les classes commence à s'inverser en faveur des prolétaires à l'échelle de plusieurs pays européens. A partir de là, des mesures de gratuité, de réappropriation de moyens de production et de distribution deviennent possibles.

Le localisme doit être lié au socialisme pour porter un projet alternatif de société. Suivant le principe de subsidiarité, une Europe et une France authentiquement socialistes auront besoin d'être indépendantes dans un monde multi-polaire envers lequel s'appliquerait une politique aux antipodes des rapports de force impérialistes actuels. Pour ce faire une étroite collaboration devrait être envisagée avec les nations de tous les continents s'opposant au modèle de domination mondialiste.

Dans cette optique, l'Europe devra redéfinir ses propres besoins en se donnant les moyens adéquats de les satisfaire. Une planification de l'économie et un développement harmonieux devront s'appuyer sur un vaste réseau de communautés locales qui viseront à une participation collective à la vie économique, sociale et politique. Nous ne considérons pas la production économique comme un programme élaboré par des organismes bureaucratiques ou technocratiques. Comme pour le domaine de la souveraineté politique, des articulations nouvelles seront à créer afin de permettre l'élaboration d'un tissu social riche et vivant.

De nouveaux liens seront tissés entre les individus sur leurs lieux de vie et de travail. D'anciennes solidarités seront ranimées par une volonté de construire un avenir commun.

15:43 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Demain la relocalisation ?

Article paru dans le Rébellion n°51 - La notion de relocalisation de l’économie a fait son apparition dans les médias au cours des derniers mois, en vue de démontrer qu’il est possible de moraliser le capitalisme selon les termes de Nicolas Sarkozy, qu’un autre capitalisme est possible (1), … Née dans les milieux écologistes favorables à la décroissance, l’idée de relocalisation a fait l’objet d’une récupération de la part des milieux ultra-libéraux qui en dénature le sens.

Le démantèlement des frontières douanières qui s’est opéré dans le cadre de la mondialisation des échanges a permis, depuis le milieu des années 1990, aux multinationales de mettre en concurrence des salariés du monde entier, via le processus de délocalisation des moyen de production des pays (anciennement) industrialisés vers des pays où les coûts de production sont beaucoup plus faibles (Chine, sud-est asiatique, Pakistan, Inde, …). Les délocalisations massives, initialement limitées aux secteurs ne nécessitant pas de main d’œuvre qualifiée, ce sont peu à peu étendues à l’ensemble du système de production des pays occidentaux, causant désindustrialisation, chômage massif et paupérisation des classes moyennes. Cette tendance, décrite comme inéluctable par l’ensemble du système politico-médiatique, pourrait donc être inversée ? C’est ce que pourrait laisser croire le phénomène récent, bien que d’ampleur limitée, de relocalisation de certaines industries en Europe. Doit-on y voir une rétroaction bénéfique de la main invisible du marché, une prise de conscience salutaire des actionnaires devant les dysfonctionnements du système ?

Les raisons des relocalisations

Les véritables motifs de ces relocalisations correspondent à l’adaptation du système à de nouvelles contraintes découlant principalement :

-

de l’augmentation du coût du pétrole liée à l’imminence du pic pétrolier qui causera, à plus ou moins long terme, la fin de la mondialisation. Les répercussions de ces hausses sur les prix des carburants condamnent les transports routiers, maritimes et aériens. Leurs premiers effets se font déjà sentir au travers d’augmentation du nombre de faillites des PME du secteur des transports routiers(2), de la destruction des flottes maritimes commerciales – le nombre de navires démantelés a été multiplié par 4 entre 2006 et 2010(3), des très faibles bénéfices réalisés par les compagnies aériennes, dont de nombreuses sont à la limite du dépôt de bilan, même parmi les plus grandes (cf. l’effondrement boursier du cours d’American Airlines(4), 3ème compagnie américaine et 4ème mondiale qui avait passé commande de 260 airbus et 200 boeings).

-

de l’instabilité politique de nombreux pays où ont été effectuées les délocalisations, à l’instar des pays du Maghreb touchés par les révolutions du printemps arabe ou de la Chine où les révoltes se multiplient dans de nombreuses provinces, qui menace la pérennité des activités économiques délocalisées(5),

-

des catastrophes naturelles dues aux aléas climatiques et aggravées par des changements d’occupation des sols anarchiques (déforestation et urbanisation sous l’effet de l’accroissement démographique), comme les inondations qui ont touché le sud est-asiatique à l’automne 2011, provoquant la fermeture d’un grand nombre d’usines produisant du matériel informatique et causant une pénurie de nombreux composants(5).

-

du mécontentement croissant des peuples européens face à l’invasion du marché par des produits de mauvaise qualité, ou présentant des malfaçons, voire des risques pour la sécurité des utilisateurs (toxicité des peintures, non-respect des normes de sécurité en vigueur, …), originaires principalement de Chine, et à la concurrence déloyale dont sont victimes les travailleurs européens,

-

de la dégradation de l’image de certaines marques dont la notoriété est basée sur la qualité, l’authenticité liée à un savoir-faire ou un terroir spécifique, ou le respect d’une certaine éthique (commerce « équitable »),

Les travailleurs européens n’ont donc pas à attendre de ce qui reste, pour le moment, un épiphénomène, une amélioration de leur sort, d’autant moins que certaines entreprises souhaitent également relocaliser sur le sol européen la main d’œuvre étrangère utilisée au préalable, comme ce fut le cas avec le groupe suédois Autoliv Isodelta qui a tenté de faire venir en France les ouvriers de son ancienne usine tunisienne sous couvert de stage(6).

Qu’est-ce que la relocalisation ?

La relocalisation est un thème au cœur de l’idéologie de la décroissance, constituant l’un des huit « R » du programme radical pour une décroissance sereine, conviviale et soutenable prônée par Serge Latouche. Elle consiste « bien sûr [à] produire localement pour l’essentiel les produits servant à la satisfaction des besoins de la population à partir d’entreprises locales financées par l’épargne collectée localement (7) ». A ce titre, elle favorise l’autonomie des communautés à l’échelle locale, régionale, nationale, ou européenne, en fonction de la nature de la production envisagée, en permettant aux populations de décider du type d’activité économique qu’elles souhaitent voir se développer sur leur territoire tout en contrôlant leur développement, ce qui en fait le corollaire, dans le domaine économique, du principe de subsidiarité et de la démocratie participative. Comme le souligne Serge Latouche : « Relocaliser s’entend aussi au niveau politique : cela signifie alors s’occuper des affaires publiques à l’échelle de son quartier, organisé en « petite république » (8)». L’idée de relocalisation se situe donc aux antipodes de l’idéologie marchande car elle affirme le primat du politique sur l’économique, et du sens de la mesure sur l’hybris libérale. Elle s’inscrit dans une logique de respect de la diversité des cultures et des modes de vie contre l’uniformisation et la rationalisation du monde issues des Lumières, que celles-ci aient lieu sous l’égide du centralisme jacobin, du planisme étatique ou de la mondialisation marchande. La relocalisation présuppose cependant une refonte complète du système politique actuel basé sur le contrat, et donc d’essence libérale, et son remplacement par une démocratie organique pour pouvoir être mise en application. Elle s’accompagnera nécessairement d’une relocalisation de ce qu’Alain de Benoist appelait récemment « l’armée de réserve du capital(9) ». Cette relocalisation a déjà commencé en Espagne, où, sous l’effet de la crise économique, le solde migratoire est négatif en 2011(10). Les nouvelles formes de contestation du système libéral, liées à l’intensification de la crise économique et financière, à l’image du mouvement « Occupy Wall Street » sont susceptibles de faire naître les conditions favorables à un changement de paradigme à l’échelle de l’Europe.

-

Marianne, Oui, un autre capitalisme, c’est possible!, n°760, 12-18 novembre 2011.

-

http://www.econav.org/IMG/pdf/articlerevuedesminesde_construction.pdf

-

http://fr.euronews.net/2011/10/25/inondations-les-thailandais-en-conges-forces/

-

Le Républicain Lorrain, Vraie fausse relocalisation refusée, p.6, 91(12), 13 janvier 2010.

-

Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine, 2007, Mille et une nuits, p. 63.

-

Serge Latouche, Le pari de la décroissance, 2006, Fayard, p. 207.

-

Alain de Benoist, Immigration, l’armée de réserve du capital, Eléments n°139, Avril 2011.

-

Lola Huete Machado, Emigante, otra vez, El País Semanal, 11/12/2011 http://www.elpais.com/articulo/portada/Emigrantes/vez/elpepusoceps/20111211elpepspor_9/Tes

15:42 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge latouche, localisme, décroissance, relocalisation, alain de benoist | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

06/08/2013

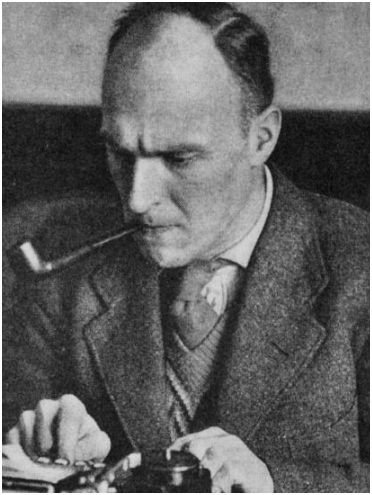

Les Réprouvés d'Ernst Von Salomon : Grandeurs et limites de l'activisme

Bréviaire de plusieurs générations d'aventuriers et de militants (de « gauche » comme de « droite »), « Les Réprouvés » est l'analyse la plus fine des grandeurs et des limites de l'activisme. A travers le récit d'Ernst Von Salomon, on découvre une époque troublée où les explosifs les plus violents étaient les esprits embrasés et où les hommes pouvaient encore jouer à avoir un destin. « Nous croyons aux instants où toute une vie se trouve ramassée, nous croyons au bonheur d'une prompte décision ».

« Peu importe ce qu'on pense. Ce qui compte c'est la manière de le penser »

L'épopée romantique, ne doit pas faire oublier que ce récit est surtout un témoignage sur une expérience personnelle à laquelle l'Histoire a donné une dimension tragique. Von Salomon se garde de tomber dans le manichéisme, sachant par expérience que les idéologies ne sont que des masques pudiques pour les passions humaines. Reconnaissant la valeur de l'adversaire, que ce soit les insurgés communistes poursuivant sous d'autres drapeaux un combat comparable au sien ou bien Walter Rathenau, à qui il rend un hommage riche d'enseignement, il tire de son époque une morale de l'action qui transcende les clivages : « Agir, agir n'importe comment, tête baissée, se révolter par principe, tendre ses énergies par tous les moyens, avec toutes les audaces, le sang ne coule jamais en vain ! ». Les seuls être qui ne trouvent nulle grâce à ses yeux sont les bourgeois, leur lâcheté les lui rend à jamais méprisables.

Malheureusement cet élan vital ne suffira pas pour faire triompher les valeurs portées par les « réprouvés ». Car le manque d'expérience politique et l'ignorance des forces en jeu amènera les soldats perdus à servir les intérêts de cette classe bourgeoise tant haïe. Qui ne s'enracine pas dans le peuple, se laisse emporter par le vent de l'Histoire. C'est toute l'ambiguïté d'une partie de cette génération de combattants qui s'était sacrifiée pour sa Nation. En réalité, celle-ci les avait cyniquement instrumentalisés alors qu'ils pensaient lutter pour des valeurs héritées, dignes d'êtres défendues. Néanmoins, ils s'étaient plutôt construit une Nation idéale mais, d'une certaine façon, concrètement vécue sur la ligne du front, au coeur de la guerre. Toutefois, que pouvait-elle valoir, lorsque que ces hommes revinrent à la vie civile? Condamner la médiocrité de la vie bourgeoise prosaïque témoigne bien d'une certaine conscience de l'aliénation vécue quotidiennement mais ne suffit pas, pour remettre clairement en question, les fondements du système ayant conduit à la boucherie de la guerre impérialiste.

« La guerre est finie : les guerriers marchent toujours »

Elevé pour servir un ordre qui s'écroule avec l'armistice de Novembre 1918, Von Salomon se retrouve orphelin d'un Empire idéalisé. Il va rejoindre les colonnes revenant du front et, qui comme lui se sentent perdues dans cette Allemagne au bord du chaos.

Seules subsistent encore les valeurs guerrières forgées par les années de tranchées, la communauté fraternelle des camarades servant de refuge face aux bouleversement de leur époque. « La Patrie était en eux, et en eux était la Nation » écrit Von Salomon qui comprit que lorsque la majorité décide de capituler, il ne reste aux hommes libres qu'à rester fidèles à eux-mêmes.

Ces troupes seront mises à contribution par la République de Weimar afin de liquider la révolution spartakiste dans un Berlin surréaliste, où la luxure des cabarets côtoie les derniers combats de rue. Sale besogne qui entachera les drapeaux des corps-francs. Les guerriers vont comprendre trop tard qu'ils ont sauvé leur pire ennemi, la bourgeoisie, et se condamner. C'est alors que vers l'Est de nouveaux combats éclatèrent. La nouvelle époque, celle du Baltikum, permit d'oublier l'amère « victoire » de Berlin. Voulant garantir les frontières de l'Allemagne à l'Est, ils furent utilisés par le système pour faire barrage à l'avancée communiste de la jeune Union Soviétique.

Les « desperados de la Nation » traînèrent leurs guêtres de la Lettonie à la Silésie, combattant sans cesse pour finir une nouvelle fois poignardés dans le dos par le régime de Weimar. « Nous avons tendu la victoire comme une coupe précieuse sur nos mains prêtes au sacrifice. Mais ils l'ont laissé tomber par terre, et elle s'est brisée sur leurs pieds ». La marche vers l'Est avait été un moyen de fuir les bassesses de la démocratie, qui finirent pourtant par les rattraper. Leur retour à la vie civile les laissèrent sans repère : « A l'époque, l'Allemagne était pour lui un pays de soixante millions d'hommes qui avaient le sentiment de ne pas être à leur place et de quelques autres qui n'étaient pas du tout à leur vraie place ».

La Nation Impossible

Condamnés à revenir vers ce monde qu'ils fuyaient, soldats sans armée, il ne leur restait qu'à devenir des terroristes. Ce plongeon dans la clandestinité donne à l'aventure un tournant individualiste qui fait de Von Salomon plus un aventurier qu'un militant. D'abord, dans la Ruhr occupée par les alliés, puis en menant un activisme débridé contre l'Etat. La violence que ces soldats perdus exerceront contre leur propre gouvernement ne pouvait être comprise par les masses.

Le choix d'assassiner Walter Rathenau s'éclaire au soleil noir d'un nihilisme refusant totalement une société négatrice de leurs valeurs (dont le ministre social-démocrate était l'incarnation intolérable). Il fut donc leur victime expiatrice, non du fait qu'il était le responsable de l'armistice ou parce qu'il était d'origine israélite, mais parce qu'il incarnait, par sa valeur, l'avenir du système...

Fournissant la voiture qui servit aux lieutenant de vaisseaux Kerm et Fischer pour abattre leur victime, Von Salomon sera traqué dans sa tentative de retrouver ses camarades encerclés. Ils se suicideront pour éviter la capture, ce destin ne sera pas offert à l'auteur. Arrêté, il passera plusieurs années en prison. Au bout de trois années d'isolement, on l'autorisera à recevoir un livre, Le Rouge et le Noir de Stendhal et à en écrire un, Les Réprouvés. Dès sa publication, il exercera une fascination qui est loin d'être éteinte.

Von Salomon à sa sortie de prison devra assurer sa survie par de multiple petits boulots, avant de trouver sa voie comme scénariste pour les studios de cinéma. Amoureux de la France, il s'installe un temps au Pays Basque. Toujours en contact avec la mouvance national-révolutionnaire, il observe la montée du nazisme. Après la prise de pouvoir par Hitler, il refuse les honneurs que lui offre le régime et s'enferme dans un «exil intérieur» comparable à celui d'Ernst Jünger. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il sera inquiété par les Américains . Ceux-ci n'ayant rien à lui reprocher au final, il sera libéré après plusieurs mois d'internement et reprendra son activité cinématographique,avant de mourir en 1972.

10:48 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : von salomon, réprouvés | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

01/08/2013

Nouveau numéro d'Eléments en kiosque

22:19 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

La pensée sauvage de Michel Maffesoli

Entretien paru dans le numéro 42 de la revue Rébellion ( Juin 2010).

Universiatire reconnu, membre de l’Institut universitaire de France, Michel Maffesoli est le sociologue qui a probablement analisé le plus finement le retour d'une forme inconsciente de tribalisme festif et tragique dans notre société contemporaine. Sa lecture est essentielle pour comprendre le phénomène du néo-paganisme.

R/ Vous êtes issu d’une famille du Midi, vous avez grandi dans le bassin minier de Graissessac (Hérault), quelle influence vos origines eurent sur votre travail et votre perception du monde universitaire ?

MM - En effet, ma jeunesse dans le petit village ouvrier de Graissessac, a eu une influence à la fois sur mon travail et sur ce qu’on peut appeler ma perception du monde.

Pour ce qui concerne mon travail, je m’en suis expliqué dans certains de mes livres, (cf. en particulier le livre d’entretiens avec Christophe Bourseiller : Qui êtes vous Michel Maffesoli, Bourrin éditeur, 2010). J’ai appris de ce milieu ouvrier où j’ai vécu toute ma jeunesse le sens du travail bien fait, voire une certaine « addiction » à celui-ci. Ce qui par parenthèses me fait juger sévèrement ceux que j’ai appelés les « rentiers de la République », à savoir tous ces intellectuels, et prétendus chercheurs qui ne trouvent rien. Mais dans le même temps « l’ambiance » de ce village minier m’a donné le sens de la fête et du tragique. Ainsi, par exemple, la fête de la Sainte Barbe, le 4 décembre était un moment paroxystique, où l’effervescence sous toutes ses formes, s’exprimait avec force, durant toute une semaine. Quand j’ai écrit L’ombre de Dionysos, (1982), j’entendais montrer l’importance des passions et des émotions collectives dans l’organisation du lien social.

Je rappelle que ces phénomènes festifs, et ce dans toutes les sociétés, sont corolaires du sens du tragique. C’est parce que l’on sait, si je peux dire d’un savoir incorporé, que l’accident, la mort, la finitude sont là, toujours présents, qu’il peut y avoir l’exacerbation des sens et le désir de jouir au présent.

Puis je également souligner, in fine, que c’est dans cette ambiance là que j’ai pu mesurer l’hypocrisie des responsables politiques et syndicaux, véritables dames patronnesses de la vie sociale qui s’employaient à faire le bien, en demandant la sujétion de ceux auxquels cette bienfaisance s’adressait. C’est ce que j’ai appelé La violence totalitaire. D’où le développement d’une sensibilité libertaire qui est une composante essentielle de toute mon œuvre.

R/ Vous avez eu l'occasion de croiser dans votre parcours le politologue Julien Freund. Quel souvenir gardez-vous de ce chercheur, dont les travaux connaissent un regain d'intérêt ? Quelles furent les autres figures intellectuelles qui vous ont marqué ou influencé ?

J’ai rencontré Julien Freund à Strasbourg en 1968 et à cette époque nous étions opposés dans le sens où avec courage il mettait en question les motivations des étudiants en révolte dont je faisais partie. Mais à la différence de nombre de professeurs de l’université en général, il avait le courage de le dire. Par après, il a été le codirecteur de mon travail sur « Marx et Heidegger et la technique » et a participé aux jurys des mes deux thèses. Enfin, en 1978, il m’a rappelé à Strasbourg afin que je prenne sa succession à l’Institut de Polémologie . C’était un homme intègre, un esprit libre et même si nous étions sur bien des points en opposition, il y avait entre nous une estime intellectuelle réciproque. J’en garde le souvenir d’un universitaire de qualité, d’un vrai Professeur, dont il faut dire que la race est actuellement en voie d’épuisement. Il y a bien sûr d’autres figures intellectuelles qui m’ont marqué, je noterai essentiellement Jean Baudrillard, Edgar Morin et Gilbert Durand. Mais comme je l’ai indiqué, je n’ai été lié qu’à des gens qui respectaient ma liberté intellectuelle et qui s’employaient essentiellement à nous aider à penser par nous mêmes. C’est exactement ce modèle que depuis quarante ans, j’essaie d’appliquer avec mes propres étudiants.

R/ On vous doit la création du terme de «tribu» pour décrire les nouveaux groupes sociaux nés dans l’espace urbain des années 1980 en Occident. Quel regard rétrospectif portez-vous sur ce terme que vous avez forgé et sur son utilisation par les médias ?

En effet, c’est dans les années soixante-dix que j’ai commencé à employer la métaphore de « tribus ». Il s’agissait par là de montrer qu’au-delà des grandes institutions qui s’étaient forgées ainsi que le montre Michel Foucault tout au long du 19° siècle, on voyait émerger un nouveau lien social, dont l’élément essentiel était le sentiment d’appartenance et le partage d’un « goût » ou pour reprendre un mot heideggérien d’une « humeur » commune.

Je persiste et signe et il me semble que nous ne sommes qu’au début du « Temps des tribus ». Bien sûr ce terme a été marchandise de diverses manières, les médias s’en sont emparé, et il est parfois utilisé sans discernement. Là n’est pas l’essentiel, pour moi il suffit de lui laisser son statut de métaphore (et non de concept) , métaphore décrivant bien le rôle renouvelé que vont jouer les « affinités électives » dans la vie sociale.

R/ L’émergence et le développement du mouvement techno et des raves dans les années 1990 fut un de vos champs de recherche. Comment jugez-vous ce courant et le mode de vie qu'il tente de faire perdurer ?

Dans le CEAQ (Centre d’Etude sur l’Actuel et le Quotidien) que j’ai fondé, avec Georges Balandier, en 1982, et que je continue actuellement de diriger à la Sorbonne, nous avons mené de nombreuses recherches sur les divers affoulements musicaux. Mouvements technos, « Raves », et même « gothique ».

Je considère que ces effervescences musicales sont une des expressions de ce que j’ai appelé l’orgiasme, c’est à dire le partage des passions, la nécessité de se regrouper, et de vivre ensemble, d’une manière paroxystique, les émotions collectives. Pour le dire d’une manière quelque peu familière, cela traduit bien ce que les jeunes générations expriment en disant « je m’éclate ». Ce qui me permet de préciser qu’à l’encontre du supposé individualisme seriné à longueur de page par des journalistes et des penseurs de la « série B » ce qui est en jeu dans nos sociétés est bien le renouveau du désir communautaire.

R/ Tatouages, piercings et modifications corporelles de toutes sortes sont aujourd’hui banalisés dans le monde occidental. Hier encore réservés aux « marginaux » et aux « hors la loi », qu'éveillent-ils dans notre perception du corps ?

Une des pistes de mon travail a consisté à rendre attentif à l’importance du corps. Peut-être même faudrait-il dire du corporéisme. J’ai publié en 1990 un livre intitulé « Au creux des apparences, pour une éthique de l’esthétique. » Dans ce livre je rendais attentif au fait qu’au-delà de la simple raison, les sens, le sensible, les sensations retrouvaient une place de choix dans la vie personnelle ou collective.

Ce phénomène de l’exacerbation du corps continue d’une manière exponentielle. Et il est vrai que les divers tatouages, piercings et autres modifications corporelles jouent un rôle de plus en plus important et constituent une part essentielle de la théâtralité urbaine. Ce ne sont plus des marginaux et autres hors la loi qui en font usage, mais il s’agit bien là d’une pratique courante et qui est totalement transversale à toutes les couches et classes de la société. Phénomène qui est également transgénérationnel. En bref, et c’est cela que j’ai appelé une éthique de l’esthétique, le corps n’est plus simplement un outil de production ou de reproduction, mais est bien un élément structurel de la vie en général. Magasins et magazines aidant on voit en quoi ce corporéisme, pour le meilleur et pour le pire, est appelé à se développer dans nos sociétés.

R/ Votre analyse des « nouvelles tribus » insiste sur l'aspect subversif de leurs pratiques. Mais n'assistons-nous pas à une récupération ( par les modes de la société de consommation) et une assimilation par le système, de ces comportements ? Les nouveaux communautarismes ne sont-ils pas un moyen pour l'Etat d'éclater la Société pour mieux la contrôler ?

Il me semble en effet qu’il y a dans les tribus postmodernes une dimension subversive d’importance. Je tiens tout d’abord à souligner que le mot communautarisme fréquemment employé par une intelligentsia en perdition ou en tout cas totalement déconnectée de la réalité sociale n’est pas à même de décrire le fort idéal communautaire en gestation. Cela dit, ces nouvelles tribus ne se situent pas ou ne se situent plus par rapport à l’Etat. On peut même dire qu’elles se préoccupent fort peu de la politique et des organisations qui lui sont afférentes. Mais c’est une chose qu’il est difficile pour nous de comprendre compte tenu de notre colbertisme, ou de notre étatisme natifs qui ne nous prédisposent pas à saisir le fait qu’il puisse y avoir une ordonnancement social sans instance surplombante.

C’est ainsi qu’Elysée Reclus qualifiait l’anarchie : « Un ordre sans l’Etat ». Idée que l’on retrouve chez Hakim Bey lorsqu’il parle de ces fameuses TAZ, « zones d’autonomie temporaire ». Ce qui est en jeu dans le tribalisme postmoderne, si je peux utiliser une image topographique, c’est le remplacement de la verticalité de la loi du Père, par l’horizontalité de la loi des frères. Et là encore repérons que le développement technologique, en la matière Internet, permet de bien saisir l’importance d’un tel glissement.

R/ Il y a une indéniable désaffection vis-à-vis de la Politique. Mais vous remarquez, en même temps, que cela n’est nullement la fin de «l'être ensemble», dans vos derniers écrits. Quelles sont les nouvelles formes prises par ce mouvement qui dépasse les élites instituées ? Une coupure définitive entre le Peuple et ses représentants?

Tout cela est l’expression d’une désaffection du politique, d’un désamour vis à vis des politiques. Relevons d’un point de vue sémantique qu’en son sens étymologique, le politique était la prise en charge commune de la « Polis », de la proximité que je vivais avec d’autres. Or cette proximité est devenue quelque chose d’éminemment lointain, si bien que par un processus antiphrasique, la politique et c’était bien ainsi que la définissait Julien Freund, se caractérise par le projet lointain. En même temps de nouvelles manières « d’être ensemble » sont en train d’émerger. C’est ce qu’on peut appeler la sensibilité écologique ou même ce que j’ai appelé dans mon dernier petit opuscule « Ecosophie » (CNRS Editions 2010). C’est cette dernière que ne comprennent pas les élites instituées qui justement ont du mal à saisir ce qui est instituant. Il s’agit là, je dois dire, d’un drame contemporain. En précisant toutefois que ce n’est pas la première fois que l’on peut assister à une véritable « Secessio plebis ». Il suffit de voir, dans ce que Vilfredo Pareto nommait la « circulation des élites » qu’elles vont être celles qui seront capables de trouver les mots pertinents pour dire ce qui est vécu. C’est bien cela qui est le problème essentiel de la période que nous vivons.

R/ Le réflexion sur la nature de la violence fut l’un de vos points de départ dans vos recherches sociologiques. Comment s’exprime son retour ?

Ma réflexion sur la violence est à la fois ancienne et actuelle. L’idée de base que j’ai développée en particulier dans « Essais sur la violence banale et fondatrice » (première édition 1976. CNRS éditions 2010) est qu’une société ne s’élabore que quand elle sait non pas évacuer, mais ritualiser, homéopathiser la violence.

Le propre de la modernité, au XIX° siècle a consisté à « pasteuriser », aseptiser l’existence sociale. L’idéologie du risque zéro ou de la sécurisation de l’existence en est l’expression achevée. Une telle idéologie et ce n’est pas un vain paradoxe est on ne peut plus dangereuse, en ce que elle ne peut que favoriser les formes paroxystiques, et donc perverses d’une violence non ritualisée. Et l’on peut voir, au travers des 34 000 voitures brûlant sur les pourtours de nos grandes villes, au travers des explosions ponctuelles des formes de révolte et de rébellion, au travers des rodéos de voitures, au travers des jeux de strangulation dans les cours de nos écoles et autres phénomènes paroxystiques, on peut y voir le fait que quand on ne sait pas utiliser ce que les philosophes médiévaux appelaient le de usu, c’est à dire le bon usage de la violence, celle-ci s’exaspère et devient totalement immaîtrisable. Si prévaut cette idéologie de sécurisation, on peut, sans erreur, supposer que des explosions de plus en plus nombreuses verront le jour.

R/ Hédonisme et mal être sont paradoxalement liés dans notre monde actuel. Comment expliquer ce «malaise dans la civilisation» ?

Je ne pense nullement que l’on assiste à un malaise dans la civilisation. Voir toujours pour paraphraser un sociologue défunt, « la misère du monde » est peut être l’expression de la misère de l’intelligentsia dont j’ai souligné la déconnection. Il y a en effet un hédonisme ambiant, mais comme je l’ai indiqué plus haut, l’hédonisme va toujours de pair avec le tragique. Cet hédonisme tragique traduit l’expression d’un « plus être » et non d’un mal être. Mais le propre de l’hédonisme est qu’il se vit au présent, et qu’il est conscient de sa finitude.

R/ De nouvelle formes de spiritualité apparaissent régulièrement depuis les années 1970. Cette explosion du besoin religieux a permis un retour de formes liées au Paganisme. Ce phénomène est- il durable ou va-t-il disparaître devant la montée des «intégrismes» ?

La finitude propre au tragique tout à la fois prémodernes et postmoderne doit être mise en rapport avec le retour d’un certain « paganisme ». Disons le tout net le paganisme est cela même qui me lie à cette terre-ci, c’est à dire à ce qui fait que l’on soit « paysan » de ce monde-ci qui est notre « pays ». Le développement des nouvelles formes du New Age contemporain en sont l’expression, c’est à dire qu’au delà des diverses religions instituées et rationnelles, il y a retour d’une idolâtrie dont les manifestations sont multiples. Je m’en suis expliqué » dans mon livre « Iconologie » (Albin Michel, 2008). Un tel paganisme qui signe la fin des deux millénaires qui ont marqué la fin des monothéismes n’est pas sans susciter de nombreuses réactions dont les divers intégrismes et moralismes chrétiens ou musulmans sont des expressions achevées. Mais il s’agit là de combats d’arrière garde. Combats qui comme on le sait peuvent être sanglants, car ils pressentent bien que la cause est perdue.

R/ «L’Ombre de Dionysos» est particulièrement présente dans vos travaux. Que représente pour vous cette figure du Panthéon antique ?

La figure de Dionysos est en effet une figure centrale dans mon travail, en bref c’est pour reprendre d’une historienne des religions (Claude Mossé) « une divinité arbustive » ou encore « chtonienne », c’est à dire « autochtone », c’est à dire de cette terre-ci. C’est ce qui en fait la figure emblématique de la postmodernité.

R/ Plus que jamais notre vision de l’avenir est sombre. Comment voyez-vous les évolutions possibles de notre société postmoderne ?

Dès lors, à l’encontre des idées convenues sur la période sombre dans laquelle nous vivrions, Dionysos met l’accent sur le clair-obscur qu’est toute existence. Un homme sans ombre n’existe pas, des romanciers comme Chamiso l’ont intelligemment illustré, il en est de même de toute vie en société.

C’est une telle ambivalence qu’il convient de penser, c’est ce qui fait la grandeur et la pertinence d’une réflexion s’attachant à montrer l’importance de l’humus dans l’humain, ce qui est ma prétention, ou mon ambition.

Sur le net : www.michelmaffesoli.org

22:16 Publié dans La revue Rébellion, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel maffesoli, dionysos, paganisme, néo-paganisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net