14/06/2010

L'Irlande du Nord expliquée par Thierry Mudry

Entretien paru dans le Rébellion 40 – Janvier/Février 2010

Auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la Bosnie-Herzégovine (Ellipses, 1999) et d’un autre sur la poudrière balkanique (Guerre de religions dans les Balkans, Ellipses, 2005), Thierry Mudry enseigne la géopolitique des conflits religieux à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Il achève un livre consacré à L’Amérique éclatée. Protestantisme et séparatismes aux Etats-Unis (à paraître aux Editions Ellipses courant 2010) et a entamé également la rédaction d’une Géopolitique du protestantisme irlandais, qui sera sous-titrée : De la conquête de l’Irlande à la conquête de l’Amérique.

Rebellion : Monsieur Mudry, jusqu’à présent, vous avez publié des travaux consacrés aux conflits religieux et à la problématique identitaire dans l’aire balkanique, comment expliquer que vous sembliez désormais vous intéresser aux Îles britanniques et à l’Amérique du Nord?

Thierry Mudry: Il est important de pouvoir se livrer à des comparaisons. Je voulais savoir si l’interprétation du fait identitaire à laquelle je m’étais livré s’agissant des Balkans, qui constituent l’extrême-orient du monde européen, pouvait s’appliquer à l’extrême occident de ce monde, à savoir les Îles Britanniques et les Etats-Unis. Deux précisions. Pour moi, contrairement à une opinion communément exprimée ici ou là, les Etats-Unis ne sont pas nés et ne se sont pas formés en rupture avec l’Europe: ils ne sont qu’une projection géopolitique et idéologique de celle-ci, en particulier de l’Angleterre, de l’Ecosse et de l’Irlande. Quant à l’interprétation du fait identitaire balkanique que j’évoquais précédemment, je pourrais la résumer ainsi: dans les Balkans, à partir du XIXème siècle, l’appartenance nationale s’est confondue avec l’appartenance confessionnelle, voire ecclésiale. Les orthodoxes de langue serbo-croate, ou plus généralement les fidèles de l’Eglise orthodoxe serbe, ont revendiqué une identité nationale serbe, les catholiques serbo-croatophones une identité nationale croate, les musulmans de même langue ont choisi de se dire « musulmans » au sens national du terme puis bosniaques, les fidèles de l’Eglise orthodoxe bulgare ont excipé d’une nationalité bulgare, ceux de l’Eglise orthodoxe grecque et les orthodoxes de toutes origines ethniques rattachés directement au patriarcat de Constantinople ont, pour leur part, affirmé leur grécité. Au bout du compte, seuls les Albanais ont jusqu’à présent échappé à cette logique confessionnaliste.

Rebellion: Votre nouveau champ d’étude englobe désormais l’Irlande. Quelles sont selon vous les causes de sa division? Cette division est-elle la manifestation d’une opposition religieuse, culturelle, économique ou politique?

Thierry Mudry: Il existe en Irlande une double division. Première division: celle, politique, entre la république, qui regroupe 26 des 32 comtés de l’île, et le nord, partie intégrante du Royaume-Uni, qui y bénéficie d’un statut d’autonomie depuis les accords du Vendredi saint d’avril 1998. Deuxième division: la division identitaire entre les catholiques d‘Irlande du Nord, minoritaires dans la province, et leurs concitoyens protestants, encore majoritaires localement. Les catholiques se considèrent en effet, pour la plupart, comme des Irlandais et les protestants comme des Britanniques, ou des Ulstériens. On peut dire qu’ici le processus de confessionnalisation des identités nationales ou, si l’on préfère, de nationalisation des identités confessionnelles a finalement fonctionné à l’identique des sociétés balkaniques.

Les causes immédiates de la division politique de l’île sont à chercher dans la guerre anglo-irlandaise de 1919-1921 et dans le traité de Westminster qui y a mis fin. C’est ce traité qui a créé deux entités politiques différentes en Irlande. Une telle division répondait et répond toujours aux exigences des protestants du nord qui refusaient de relever d’un Etat (une Irlande indépendante, voire autonome) dont la population aurait été majoritairement catholique. Ils obtinrent donc que les comtés où ils vivaient soient détachés de l’Etat libre d’Irlande né des négociations entre insurgés irlandais et gouvernement britannique.

Mais, à l’époque, les protestants s’affirmaient encore irlandais - irlandais et unionistes. Leur identité a subi au cours des siècles une évolution qu’on peut aisément retracer.

Aux XVIème et XVIIème siècles, ces colons fraîchement installés en Irlande sont désignés sous l’appellation de « nouveaux Anglais » ou de « nouveaux Ecossais », pour les distinguer des « vieux Anglais » et des « vieux Ecossais », implantés depuis longtemps dans le pays, restés fidèles à la religion catholique et assimilés aux « papistes irlandais ». Les nouveaux venus revendiquaient alors clairement leur appartenance d’origine et les privilèges attachés à leur statut de conquérants.

Ils étaient loin de former eux-mêmes une communauté homogène. L’Eglise d’Irlande (anglicane) était la seule Eglise reconnue; tous les Irlandais, quelle que soit leur confession, lui devaient la dîme. En outre, les anglicans étaient les seuls à pouvoir disposer de la terre et en hériter. Ils ont été également longtemps les seuls à pouvoir accéder à un enseignement universitaire, à exercer une profession libérale, occuper un emploi public ou une fonction élective. Les catholiques étaient privés de ces droits. Mais il en allait de même des anglicans pauvres, ainsi que des presbytériens écossais qui représentaient une petite moitié de la population protestante d’Irlande.

Au XVIIIème siècle, changeant d’attitude, les protestants se posèrent désormais de plus en plus nettement en Irlandais. Ils estimaient même être les seuls Irlandais dans la mesure où les catholiques, dépourvus de tous droits politiques et d’une partie substantielle de leurs droits civils, étaient totalement marginalisés, totalement absents de ce fait de la scène publique. Plusieurs facteurs ont contribué à ce changement majeur de mentalité et à cette identification des descendants des colons anglais et écossais à la nation irlandaise. Je citerai d’abord la disparition de la menace catholique. Le souci principal des protestants irlandais n’était plus de se protéger d’un éventuel soulèvement des « papistes », totalement domestiqués, qui apparaissait improbable. Il était dorénavant de s’affirmer face à l’ancienne métropole.

Il faut souligner ensuite le mépris que manifestaient aux protestants irlandais les Anglais d‘Angleterre, population et dirigeants confondus. Ce mépris devait marquer autant Charles Stewart Parnell, qui devint le chef du parti parlementaire irlandais promoteur de l’idée du Home Rule, que William Butler Yeats, le futur Prix Nobel de littérature engagé un temps dans la Fraternité républicaine irlandaise, lors des études qu’ils firent en Angleterre.

Le gouvernement anglais refusait à ses anciens colons le droit de voter leurs propres lois et de commercer à leur guise. L’Irlande était pourtant un royaume (depuis qu’Henry VIII s’était fait couronner roi par le parlement de Dublin en 1541) mais les protestants irlandais découvrirent que ce royaume dont ils étaient les maîtres ne disposait d‘aucun des attributs de la souveraineté: le sentiment anti-anglais se fit jour dès les dernières années du XVIIème siècle dans leurs rangs et alla se renforçant tout au long du XVIIIème. Au bout de quelques générations, les protestants s’étaient enracinés en Irlande. Ce avec d’autant plus de facilité que, pour trouver femmes, ils avaient conclu dès leur arrivée des alliances matrimoniales avec des familles gaéliques et vieilles-anglaises et qu’ils persévèrent dans ce sens, au point qu‘on peut considérer que les lignées maternelles des protestants irlandais étaient et sont le plus souvent d‘extraction purement locale. Enfin la conversion au protestantisme d‘une partie des couches populaires dans le nord de l’île et d’une fraction non négligeable de l‘élite autochtone partout ailleurs renforça les effectifs des protestants irlandais et contribua à les « irlandiser » plus encore. Ces conversions touchaient l’aristocratie terrienne mais aussi les prêtres catholiques et les élèves des écoles bardiques. Dans son ouvrage sur « l’Irlande cachée » (Hidden Ireland) consacré à la survie de la culture gaélique dans le Munster du XVIIIème siècle, Daniel Corkery cite plusieurs poètes irlandophones passés au protestantisme: Denis MacNamara, Andrew MacGrath, Pierce Fitzgerald et Michael Comyn…

J’ajoute que les unions avec les femmes autochtones et les conversions de natifs au protestantisme, que l’identification à la nation irlandaise ont été favorisés dans le nord par le fait que beaucoup de colons écossais presbytériens et anglicans étaient eux-mêmes de langue gaélique et que des échanges de populations ont existé de tous temps entre l’Ulster et l’ouest de l’Ecosse (rappelons que le royaume d’Ecosse a été créé au Moyen-Âge à l’initiative d’Irlandais débarqués d’Ulster…). La recherche historique récente a contredit la thèse soutenue dans les milieux loyalistes et unionistes selon laquelle les colons écossais venaient principalement des basses terres anglophones d’Ecosse. J. Michael Hill a montré que ces colons étaient essentiellement des Highlanders qui ont pu se couler sans difficultés dans la structure sociale et économique préexistante de l’Ulster gaélique. Les travaux de l’historien presbytérien Roger Blaney ont établi d’autre part que jusqu’au XVIIIème siècle, la moitié au moins de ses coreligionnaires d’Irlande du Nord étaient gaélophones.

Les protestants subirent donc à leur tour, quoique partiellement, ce processus de « dégénérescence » affectant irrémédiablement, selon les Anglais d’Angleterre, les vagues successives de colons implantés en Irlande qui abandonnaient leur identité originelle pour adopter la langue, les mœurs et les « affections » (c’est-à-dire le sentiment anti-anglais) des autochtones, pour devenir, selon l’expression consacrée, « plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes ».

Devenus irlandais, les protestants épousèrent tout naturellement la cause nationale. Il faut le préciser ici: ils furent les fondateurs du nationalisme et du républicanisme irlandais, et ils devaient assumer pendant plus d’un siècle la direction des mouvements qui s’en réclamaient. L’historien du nationalisme irlandais George Boyce a raison d’écrire que l’idéologie du soulèvement de Pâques 1916 fut en grande partie « une création anglo-irlandaise », une création des Irlandais de confession protestante.

Les Volontaires irlandais constituèrent la première expression du nationalisme local. Milice levée parmi les protestants pendant la guerre d’indépendance américaine pour défendre le pays contre d‘éventuelles attaques françaises ou espagnoles, les Volontaires dénoncèrent très vite l‘état de dépendance dans lequel le royaume d‘Irlande était tenu par le gouvernement anglais. Sous la conduite de l’avocat Henry Grattan et du parti patriote, les Volontaires arrachèrent à Londres en 1782 le droit pour le parlement de Dublin de légiférer seul dans les affaires de l’Irlande et le droit pour les négociants irlandais de commercer librement. La Société des Irlandais-Unis, formée en 1791 et issue de la radicalisation croissante d’une fraction des Volontaires irlandais, prônait l’émancipation totale des catholiques, encore soumis aux lois pénales, l’union des anglicans, des presbytériens et des catholiques « sous le commun nom d’Irlandais » et l’instauration d’une république totalement détachée de la Grande-Bretagne. Interdite par les autorités, elle entra dans la clandestinité, recruta des dizaines de milliers d’adhérents dans toute l’Irlande (jusqu’à 300000 selon l’historienne Nancy Curtin) et organisa tant bien que mal le soulèvement de 1798 qui fut réprimé avec la plus grande férocité.

L’opinion protestante bascula du côté de l’unionisme au cours du XIXème siècle.

La défaite de l’insurrection de 1798 marginalisa totalement les courants de l’Eglise presbytérienne qui l’avaient approuvée et y avaient participé en Ulster: le courant libéral des non-subscribers, et surtout le courant millénariste des covenanters fortement implanté dans la paysannerie. Le courant libéral avait été favorable à l’émancipation des catholiques, et le courant millénariste à une révolution qui, en renversant l’Etat et l’Eglise anglicane établie, aurait instauré le règne du Christ sur terre.

Le courant évangélique qui leur était opposé s’imposa dans le protestantisme irlandais, et, au début du XIXème siècle, les sociétés bibliques rattachées à l’Eglise anglicane, à l’Eglise presbytérienne ou aux autres dénominations adoptèrent un prosélytisme très agressif (elles développèrent notamment une action missionnaire en langue gaélique). Jusqu’alors, les Eglises protestantes n’avaient guère tenté de convertir massivement les masses catholiques. Leur prosélytisme provoqua bien évidemment des réactions très hostiles de la part de l’Eglise de Rome en pleine réorganisation, favorisa le sectarisme de part et d’autre et rapprocha les Eglises protestantes entre elles. En même temps, la mobilisation des masses catholiques sous la conduite de Daniel O’Connell, l’émancipation totale des fidèles de l’Eglise de Rome arrachée en 1829 au gouvernement britannique, firent craindre aux protestants de tomber sous la domination des catholiques irlandais et surtout sous celle de leurs prêtres et du pape. Le maintien de l’union avec la Grande-Bretagne parut aux protestants le seul moyen d’éviter une telle éventualité.

Désormais acquis à l’unionisme, ils restèrent longtemps à leurs propres yeux des Irlandais à part entière. Mais les nationalistes catholiques, depuis O’Connell jusqu’à David Patrick Moran, s’acharnèrent à leur dénier cette qualité. Une telle obstination, conjuguée à la partition de 1921, contribua à modifier totalement la perception que les protestants du nord avaient d’eux-mêmes: désormais séparés du reste de l’Irlande par une frontière politique, ils n’estiment plus être des Irlandais mais des Britanniques. Selon un sondage réalisé en 1994, 82% des protestants d’Irlande du Nord se disaient britanniques et ulstériens (contre 10% des catholiques) et 3% irlandais (contre 62% des catholiques). On voit quand même que la conscience d’appartenir à l’Ulster cohabite, plus ou moins bien d’ailleurs, avec leur orientation britannique, et il y a dans cette conscience ulstérienne quelque chose qui pourrait les rapprocher des catholiques d’Irlande du Nord, voire d’Irlande en général. J’y reviendrai peut-être.

Evoquer assez longuement l’errance identitaire des protestants irlandais me semblait nécessaire. La question nationale irlandaise se réduit-elle à « la question protestante » et pourrait-elle être résolue par la disparition ou la marginalisation de la minorité protestante comme le suggèrent ou l’espèrent certains dans le camp nationaliste? Cette disparition ou cette marginalisation, il est vrai, mettrait un terme à la double division de l’Irlande. Ce serait toutefois une erreur d’oublier que l’errance identitaire des protestants d’Irlande répond à celle des catholiques de l’île qui, pour beaucoup, se sentent plus britanniques occidentaux (West Britons) qu’irlandais réellement. Finalement, l’Irlande n’est-elle rien d’autre qu’une nation anglophone catholique sans autre particularité au sein du monde anglo-saxon que sa confession? L’existence d’une diaspora irlandaise forte de plusieurs dizaines de millions de représentants (près de 40 millions pour les seuls Etats-Unis), constituée pour une majeure partie, de protestants (51% contre 39% de catholiques aux Etats-Unis si l’on en croit le recensement de 1990), permet pourtant d’en douter.

Rebellion: En Irlande du Nord, quel état des lieux peut-on tracer quarante ans après le début du conflit? Où en est le processus de paix?

Thierry Mudry: Quelques chiffres permettront de dresser un premier bilan du conflit nord-irlandais. La guerre de libération nationale qui a opposé l’I.R.A. à l’armée britannique et la guerre civile qui l’a opposée aux groupes paramilitaires loyalistes a causé la mort de 3600 personnes. 47500 autres ont été blessées. Ces chiffres sont à rapporter à la population de l’Irlande du Nord qui compte un million et demi d’habitants. Multipliez-les par 40 et vous aurez une idée de ce qu’ils pourraient représenter à nos yeux si la France avait subi des pertes équivalentes (soit 144000 morts et 1900000 blessés!). Mais le bilan humain du conflit ne se résume pas aux décès et aux blessures physiques. Le British Journal of Psychiatry, dans un numéro paru en 2007, a exposé les résultats d’une enquête établissant que 12% des adultes d’Irlande du Nord présentaient des symptômes de stress post-traumatiques imputables au conflit. Ce pourcentage apparaît nettement plus élevé parmi les couches populaires de la population, toutes confessions confondues, à la fois les plus fragiles et les plus exposées aux violences des paramilitaires des deux camps, de la police et de l’armée. Par ailleurs, la classe ouvrière a considérablement pâti de la récession économique qui a touché l’Irlande du Nord comme les autres régions industrielles du Royaume-Uni dès les années 1980. Certes, cette récession n’est pas liée au conflit mais celui-ci en a accentué les effets. C’est la classe ouvrière protestante qui a finalement le plus souffert. Elle a perdu ce qui constituait son seul privilège: l’accès à l’emploi. Elle a été stigmatisée durant tout le conflit et désignée par les médias, par Sinn Fein, par les protestants « libéraux » des classes moyennes, mais aussi par les unionistes conservateurs et par le gouvernement britannique, comme violente et sectaire. On lui a attribué au bout du compte la principale responsabilité dans le déclenchement du conflit et dans sa durée. La classe ouvrière protestante sort du conflit profondément « démoralisée », pour reprendre le mot du travailleur social Michael Hall, et amère. La situation dans les ghettos protestants est catastrophique; chômage massif, échec scolaire, familles éclatées, délinquance, addiction aux drogues et à l’alcool… La classe ouvrière catholique, en comparaison, se porte un petit mieux. Elle n’est plus systématiquement écartée des emplois (quand il y en a!) et elle a bénéficié, tout au long des années de guerre, d’un encadrement politique et social étroit (et aussi fort contraignant!) de Sinn Fein et de ses diverses filiales.

Ce n’est pas la moindre de ses retombées: le conflit a renforcé le sectarisme, c’est-à-dire l’hostilité entre les confessions. Beaucoup d’Irlandais du Nord ont été blessés ou tués simplement parce qu‘ils étaient catholiques ou protestants. C’est leur appartenance confessionnelle et non une hypothétique appartenance à un groupe paramilitaire ou à un parti politique qui leur a le plus souvent valu d‘être pris pour cibles. Si les loyalistes ont commis le plus grand nombre de crimes sectaires et les plus atroces d‘entre eux, l’I.R.A. et surtout l’I.N.L.A. (l’Armée de libération nationale, scission de l’I.R.A. officielle) ne sont certainement pas exempts de toute responsabilité en la matière, loin s‘en faut. Des milliers de catholiques ont été chassés de leurs maisons, et nombre de protestants du sud-ouest de Belfast, du quartier de Lenadoon en particulier, ont connu le même sort. Les protestants ont également dû quitter la plupart des vieux quartiers de Londonderry situés à l’ouest de la Foyle et les fermiers protestants, visés par des campagnes d’intimidation et d’assassinats de l’I.R.A., ont abandonné les zones rurales les plus exposées à l’ouest et au sud des Six Comtés. L’armée britannique a érigé de hauts murs flanqués de miradors pour séparer les communautés, les fameuses peace lines. Ces murs dressés ne tomberont pas de sitôt sinon dans les rues de Belfast, du moins dans l‘esprit de ses habitants...

Les accords du Vendredi saint, en instituant un partage du pouvoir entre catholiques et protestants, n’ont fait que renforcer la division confessionnelle de l’Irlande du Nord, et Sinn Fein, en acceptant le rôle de représentant de la communauté catholique, s’est placé délibérément dans cette logique confessionnaliste. Il ne paraît de ce fait guère légitime à parler au nom de tous les Irlandais…

On peut sans doute se féliciter de l’application des accords de paix, après bien des déboires, relatifs notamment au désarmement des groupes paramilitaires. Ces accords ont, pour l’essentiel, mis fin à la violence inter-confessionnelle, mais ils n’offrent qu’une perspective politique limitée au peuple d’Irlande du Nord.

Rebellion: Quelle est aujourd’hui la situation de l’I.R.A. et des autres groupes militaires « républicains »? Peut-on parler d’un adieu aux armes les concernant ou d’une veillée d’armes? Quelle est l’explication de la reprise des attentats revendiqués par les groupes républicains?

Thierry Mudry: L’I.R.A. a définitivement déposé les armes le 28 juillet 2005 et s’est ainsi ralliée sans ambiguïtés au processus de paix lancé par les accords du Vendredi saint. Mais l’I.R.A. actuelle, elle-même issue en 1969 d’une rupture au sein de l’I.R.A. « officielle » qui avait refusé de s’impliquer dans les affrontements entre catholiques et protestants, a connu plusieurs scissions.

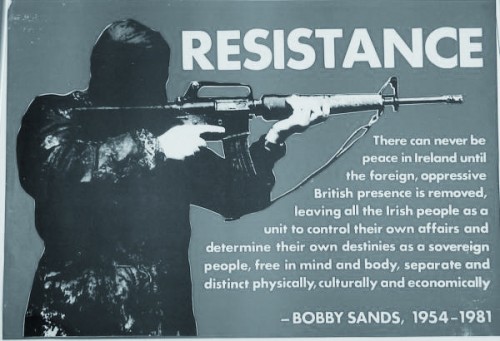

La première a eu lieu en 1986, quand Sinn Fein et l’I.R.A. renoncèrent à l’abstentionnisme traditionnellement pratiqué par les républicains irlandais (cette politique abstentionniste consistait à ne pas siéger dans les assemblées électives de la république d’Irlande et du Royaume-Uni). Naquirent alors le Sinn Fein républicain fondé par des figures historiques de l’I.R.A. telles que Rory O’Brady, et l’I.R.A. de la continuité. Une deuxième scission eut lieu en 1997 à l’initiative des éléments les plus radicaux de l’organisation qui refusaient le cessez-le-feu et la participation des républicains aux négociations de paix. Ces éléments créèrent l’I.R.A. véritable et reçurent le soutien de la soeur de Bobby Sands, Bernadette. La principale action de ce groupe fut l’attentat d’Omagh en août 1998, qui causa la mort de 29 civils.

L’I.R.A. de la continuité ne s’est réellement manifestée qu’après la signature des accords du Vendredi saint. Elle a commis depuis plusieurs attentats et homicides. Sa dernière victime fut un membre de la police nord-irlandaise, abattu par un tireur embusqué le 10 mars de cette année. Quant à l’I.R.A. véritable, après un temps d’arrêt dû à l’indignation générale provoquée par l’attentat d’Omagh, elle a repris ses activités clandestines et les poursuit aujourd’hui. Le 7 mars dernier, les membres de l’un de ses commandos ont exécuté deux soldats britanniques.

Ces deux groupes dissidents rassemblent quelques dizaines, quelques centaines tout au plus d’irréductibles dont l’audience paraît très limitée. Toutefois, la participation présumée de l’I.R.A. véritable aux émeutes qui ont eu lieu dans le quartier d’Ardoyne à Belfast cet été, lors des parades orangistes, pourrait indiquer qu’elle est en mesure de trouver un soutien parmi la jeunesse des ghettos catholiques.

Rebellion: Quelles différences y a-t-il entre unionisme, loyalisme et orangisme?

Thierry Mudry: A l’ origine, ces trois termes recouvraient des réalités différentes qui ont fini, au cours du XIXème siècle, par se confondre peu ou prou.

On appelait unioniste le mouvement favorable à l’union entre le royaume d’Irlande et le royaume de Grande-Bretagne (il serait sans doute plus exact de parler ici d’annexion de l’un à l’autre) ou au maintien de cette union, consacrée en 1800 par un vote du parlement de Dublin. Il est intéressant de noter qu’au moment du débat sur l’union qui a précédé le vote de 1800, l’Eglise catholique irlandaise et les notables catholiques locaux, à la différence de l’opinion protestante très divisée et selon toute vraisemblance majoritairement hostile à l’union, avaient pris parti pour cette dernière: ils pensaient en effet pouvoir en tirer des avantages politiques et obtenir, notamment, l’émancipation totale de la bourgeoisie catholique jusque là soumise, comme l’ensemble des fidèles de l’Eglise de Rome, aux lois pénales qui privaient ses représentants du droit de briguer un mandat électif. Cet espoir fut déçu: il fallut attendre 1829 pour que les catholiques aisés du Royaume-Uni (Irlande et Grande-Bretagne confondus) se voient finalement reconnaître ce droit au terme d‘une longue campagne menée par Daniel O‘Connell et ses partisans. Aussi les catholiques désertèrent-ils assez vite pour beaucoup la cause unioniste.

On appelait loyalistes ceux qui manifestaient leur loyauté à l’égard du roi d’Irlande (qui était aussi et d’abord roi d’Angleterre ou de Grande-Bretagne) et de la dynastie hanovrienne en place. Mais cette loyauté n’excluait pas de la part de ceux qui l’exprimaient la volonté de voir l’Irlande acquérir une réelle indépendance politique et économique au sein de l’Empire. Jusqu’en 1800 et même un peu au-delà, un loyaliste pouvait être également un nationaliste irlandais. Ce fut le cas des Volontaires irlandais. Les Irlandais-Unis instaurèrent pour la première fois une ligne de démarcation très nette entre le nationalisme et le loyalisme.

Quant à l’orangisme, ce terme désigne l’Ordre d’Orange né en 1795 au lendemain de la « bataille » de Diamond dans le comté d’Armagh. Ce comté situé en Irlande du Nord comptait approximativement un tiers de catholiques, un tiers de presbytériens et un tiers d’anglicans. Il était alors le théâtre d’un conflit très violent opposant paysans catholiques et protestants pour le contrôle des terres. Les propriétaires terriens, en cette période de renouvellement des baux, mettaient en concurrence les paysans protestants, habitués à des conditions relativement avantageuses, et les paysans catholiques, prêts à renoncer aux avantages acquis par leurs prédécesseurs protestants afin de pouvoir leur succéder. Autant dire que, dans un tel contexte, les protestants se trouvaient relativement défavorisés par rapport à leurs concurrents catholiques. Chassés de leurs terres, beaucoup durent s’exiler en Amérique du Nord. Tout cela attisa évidemment le sectarisme latent et provoqua la naissance de ligues agraires confessionnelles, les Defenders, côté catholique, les Peep O’Day Boys, côté protestant. Un affrontement particulièrement meurtrier dans la ferme d’un paysan presbytérien, James Wilson, qui s’était conclu par une défaite sans appel des Defenders, poussa les anglicans à envisager la création d’une organisation vouée à la défense de leur hégémonie politique et sociale en Irlande. Double paradoxe: alors que la bataille de Diamond avait mis aux prises catholiques et presbytériens, ces derniers furent longtemps exclus de l’Ordre d’Orange où n’étaient guère admis que les anglicans; l’Ordre d’Orange fut dirigé par des représentants de la classe possédante, par ceux-là mêmes ou par les proches de ceux qui avaient déchu les paysans protestants de leurs terres parce qu’ils les estimaient trop revendicatifs ou trop exigeants.

Créé par des francs-maçons, l’Ordre d’Orange fut organisé en loges sur le modèle maçonnique (je souligne en passant qu’il existait également des liens étroits entre la Franc-Maçonnerie et les Volontaires irlandais, et, dans une moindre mesure cependant, entre la Franc-Maçonnerie et les Irlandais-Unis). Une majorité de ces loges condamna l’acte d’Union de 1800: leur idéal politique était clairement un royaume d’Irlande indépendant dirigé par un parlement protestant.

Ce qui conduisit unionisme, loyalisme et orangisme à se confondre fut essentiellement l’émancipation et le réveil politique des catholiques, composante majoritaire de la population irlandaise, qui conduisirent la plupart des protestants à considérer que seul le maintien de l’union leur permettrait d’échapper à l’hégémonie catholique et à l’influence de l’Eglise de Rome. L’Ordre d’Orange, qui renforça son emprise sur les protestants, particulièrement en Irlande du Nord, incarna progressivement l’unionisme et le loyalisme irlandais. Mais, tout en prétendant ignorer les conflits de classe, l’Ordre d’Orange défendait ouvertement les intérêts des couches supérieures protestantes au détriment de ceux des fermiers et des ouvriers de même confession, et prônait une conception syncrétique du protestantisme pas nécessairement partagée par tous. Cette attitude provoqua une scission en 1903 avec la naissance d’un Ordre d’Orange indépendant (I.O.O.) bien implanté dans les milieux évangéliques et populaires d’Irlande du Nord qui, à l’initiative de son grand-maître Lindsay Crawford, adopta le manifeste de Magheramorne appelant à la réconciliation nationale entre catholiques et protestants irlandais, avant de soutenir la grève des dockers de Belfast de 1907. Lindsay Crawford devait être finalement exclu de l’I.O.O. qui revint à des positions sectaires classiques. Emigré au Canada, il y fonda l’association des amis protestants de la liberté irlandaise qui soutint la cause nationaliste lors de la guerre anglo-irlandaise de 1919-1921. En dépit de son retour au sectarisme, l’I.O.O s’entêta dans son aversion traditionnelle à l’égard des conservateurs et entretint ces dernières décennies des rapports étroits avec le mouvement du révérend Ian Paisley, très critique vis-à-vis de l’unionisme officiel.

Une dernière précision terminologique pour achever de répondre à votre question. Même si les vocables unioniste, loyaliste et orangiste sont quasiment interchangeables (mais les choses sont en train d’évoluer depuis peu, l‘Ordre d‘Orange ayant rompu en mars 2005 tout lien organique avec le principal parti unioniste), on remarquera tout de même que l’épithète unioniste s’appliquait plus spécialement aux partis et mouvements politiques pro-britanniques et l’épithète loyaliste aux groupes paramilitaires protestants.

Rebellion: L’Ulster a été utilisé comme terrain d’application de la guerre contre le « terrorisme » et comme laboratoire de « contre-subversion ». S’est-il dessinée à ce sujet une collaboration anglo-américaine dans le cadre de l’O.T.A.N. et de « l’alliance contre le Mal » chère aux politiciens états-uniens?

Thierry Mudry: Roger Faligot, notamment dans son ouvrage consacré à « la résistance irlandaise », a bien décrit l’utilisation de l’Ulster par les autorités britanniques dans le cadre que vous évoquez.

Le conflit nord-irlandais leur a donné la possibilité d’expérimenter de nouvelles techniques répressives et de nouvelles armes propices au combat en milieu urbain. Au nombre de ces techniques répressives figuraient l’internement administratif ainsi que l’emploi de méthodes de privation sensorielle imposées aux personnes suspectées de sympathiser avec l’I.R.A. lors de leur détention. Ces pratiques qualifiées de « traitements inhumains et dégradants » ont valu au Royaume-Uni d’être condamné par la cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt célèbre de janvier 1978. Par ailleurs les services spéciaux de sa Gracieuse Majesté ont multiplié les opérations criminelles dans les 6 comtés et en Irlande du Sud telles que les assassinats de dirigeants républicains, voire de dirigeants loyalistes échappant à leur contrôle (on peut citer Tommy Herron, vice-président de l’Association de défense de l‘Ulster, proche de l’Organisation communiste irlandaise et britannique et fondateur de l’Armée citoyenne d‘Ulster, un groupe loyaliste d’obédience marxiste apparu en septembre 1972 qui avait « déclaré la guerre » à l’armée britannique et l’avait affrontée dans les ghettos protestants: Tommy Herron fut abattu en septembre 1973). Ajoutons-y les attentats et les hold-up attribués à l’I.R.A., mais également l’infiltration des groupes loyalistes, la commission de meurtres sectaires imputés à ces groupes et l‘utilisation à cette fin de délinquants auxquels l‘impunité était assurée par la hiérarchie policière. Ces agissements ont été révélés par le médiateur de la police nord-irlandaise Nuala O‘Loan dans son rapport d‘enquête rendu public en 2007. Les services spéciaux de l’armée britannique et de la gendarmerie royale d’Ulster se sont ainsi efforcés de liquider les éléments les plus radicaux des deux communautés et d’empêcher tout rapprochement durable entre elles afin d‘assurer la pérennité de la présence britannique en Irlande du Nord et le maintien de cette région dans l’ordre politique et social établi.

Il ne fait pas de doute que, dans la guerre contre l’I.R.A., les autorités britanniques ont bénéficié de l’appui des agences fédérales américaines, autant que de la police et des services de renseignement de la république d’Irlande au nom de la lutte contre « le terrorisme ». En revanche, d’une manière publique, le gouvernement américain s’est montré nettement plus réservé dans le soutien qu’il apportait à la politique britannique en Irlande du Nord. Le poids électoral et l’influence des 40 millions d’Irlando-Américains expliquent cette attitude pour le moins nuancée, et l’implication des Etats-Unis, avec le président Clinton et le sénateur Mitchell, dans la recherche d’une solution négociée au conflit nord-irlandais. Les Irlando-Américains ont joué un rôle considérable dans l‘histoire récente de l‘île et dans sa marche vers l’indépendance. C’est un fait qu’ils affichent des opinions nationalistes bien plus affirmées et tranchées que les Irlandais d’Irlande. Une étude de Michael D. Roe publiée dans Eire-Ireland. Journal of Irish Studies en 2002 montre que les Irlando-Australiens et les Irlando-Américains de confession protestante sont tout aussi favorables que leurs compatriotes de confession catholique à la réunification de l’Irlande au sein de la république, et qu’ils le sont plus encore que les catholiques nord-irlandais eux-mêmes! Cette étude montre également que les Irlando-Américains des deux confessions s’identifient plus aux nationalistes d’Irlande du Nord que les catholiques nord-irlandais. S’agissant des Irlando-Américains protestants installés outre-Atlantique depuis deux ou trois siècles déjà, Michael D. Roe se demande si leur orientation nationaliste ne reflèterait pas plus leur intégration dans la société d’accueil et leur parfaite identification à l’idéologie américaine héritée de la révolution de 1776 que la solidité de leurs liens avec leur pays d’origine: il apparaît en effet que le républicanisme et l’anti-colonialisme caractéristiques du nationalisme irlandais suscitent la sympathie d’une majorité d’Américains qui y reconnaissent leurs propres inclinations politiques. Un sondage Gallup de 1998 révèle que 50% d’entre eux prennent parti pour la réunification de l’Irlande et 17% seulement pour le maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Ce n’est que justice quand on songe que les exilés irlandais, en particulier les Irlandais-Unis réfugiés aux Etats-Unis, ont contribué de manière décisive à la définition de l’idéologie américaine.<

Il ne fait pas de doute que, dans la guerre contre l’I.R.A., les autorités britanniques ont bénéficié de l’appui des agences fédérales américaines, autant que de la police et des services de renseignement de la république d’Irlande au nom de la lutte contre « le terrorisme ». En revanche, d’une manière publique, le gouvernement américain s’est montré nettement plus réservé dans le soutien qu’il apportait à la politique britannique en Irlande du Nord. Le poids électoral et l’influence des 40 millions d’Irlando-Américains expliquent cette attitude pour le moins nuancée, et l’implication des Etats-Unis, avec le président Clinton et le sénateur Mitchell, dans la recherche d’une solution négociée au conflit nord-irlandais. Les Irlando-Américains ont joué un rôle considérable dans l‘histoire récente de l‘île et dans sa marche vers l’indépendance. C’est un fait qu’ils affichent des opinions nationalistes bien plus affirmées et tranchées que les Irlandais d’Irlande. Une étude de Michael D. Roe publiée dans Eire-Ireland. Journal of Irish Studies en 2002 montre que les Irlando-Australiens et les Irlando-Américains de confession protestante sont tout aussi favorables que leurs compatriotes de confession catholique à la réunification de l’Irlande au sein de la république, et qu’ils le sont plus encore que les catholiques nord-irlandais eux-mêmes! Cette étude montre également que les Irlando-Américains des deux confessions s’identifient plus aux nationalistes d’Irlande du Nord que les catholiques nord-irlandais. S’agissant des Irlando-Américains protestants installés outre-Atlantique depuis deux ou trois siècles déjà, Michael D. Roe se demande si leur orientation nationaliste ne reflèterait pas plus leur intégration dans la société d’accueil et leur parfaite identification à l’idéologie américaine héritée de la révolution de 1776 que la solidité de leurs liens avec leur pays d’origine: il apparaît en effet que le républicanisme et l’anti-colonialisme caractéristiques du nationalisme irlandais suscitent la sympathie d’une majorité d’Américains qui y reconnaissent leurs propres inclinations politiques. Un sondage Gallup de 1998 révèle que 50% d’entre eux prennent parti pour la réunification de l’Irlande et 17% seulement pour le maintien de l’Irlande du Nord dans le Royaume-Uni. Ce n’est que justice quand on songe que les exilés irlandais, en particulier les Irlandais-Unis réfugiés aux Etats-Unis, ont contribué de manière décisive à la définition de l’idéologie américaine.<

12:51 Publié dans La revue Rébellion | Lien permanent | Tags : rébellion 40, thierry mudry | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

13/06/2010

L'Histoire sous influence

Article paru dans le Rébellion 40 Janvier/Février 2010

Le débat sur la suppression de l'Histoire pour les classes de Terminale Scientifique aura fait couler beaucoup d'encre à la fin de l'année 2009. Cette annonce, en forme de test, semblait vouloir sonder les réactions possibles sur un aspect sensible de la refonte actuelle des Lycées. Remise dans les cartons le temps de la faire oublier, elle aura eu le mérite de nous faire nous interroger sur la place de l'enseignement de l'Histoire en France.

Le débat sur la suppression de l'Histoire pour les classes de Terminale Scientifique aura fait couler beaucoup d'encre à la fin de l'année 2009. Cette annonce, en forme de test, semblait vouloir sonder les réactions possibles sur un aspect sensible de la refonte actuelle des Lycées. Remise dans les cartons le temps de la faire oublier, elle aura eu le mérite de nous faire nous interroger sur la place de l'enseignement de l'Histoire en France.

Loin de permettre l'acquisition de connaissances utiles pour la constitution d'une culture personnelle ou d'un esprit critique, cette matière est sous l'influence directe de l'idéologie dominante. Sûrement parce qu'elle est la seule à présenter l'expérience humaine comme un immense champ de possibilités. Elle est jugée dangereuse par un système qui revendique l'ignorance et la stupidité des masses comme gage de sa continuité immuable. C'est pour cela que la destruction de la transmission des savoirs en oeuvre dans ce domaine est si systématique...

Les manuels scolaires du secondaire diffusent ainsi les pires lieux communs d'un système capitaliste soucieux de désamorcer le potentiel subversif de l'Histoire. Le modèle de l'historiographie libérale est simple à suivre dans n'importe quel cours de collège ou lycée.

L'Histoire de l'Humanité ne serait qu'une longue marche vers le Progrès et la Démocratie, portée glorieusement par les forces du Marché. Hymne à la victoire de la bourgeoisie, elle passe rapidement sur les aspects sombres de son ascension et gomme ses détails les plus sombres. Ainsi le réformisme éclairé aura permis de faire taire les revendications ouvrières, la victoire occidentale sur les totalitarismes du XX siècle et la naissance de L'Union Européenne garantiraient la paix et la prospérité à notre continent.

On passe rapidement sur les grandes expériences révolutionnaires et on impose le culte des « Mémoires victimaires », assénant cette doctrine aux jeunes esprits pour les priver de repaires combattifs et les rejeter dans un « présent perpétuel » de commémoration sélective.

Décousu, l'enseignement de l'histoire est une besogne qui ne s'applique qu'à expliquer en détail que le système capitaliste est le seul possible. On nage en plein consensus, lorsque l'on évoque l'idée que le totalitarisme serait le produit inévitable de tout projet révolutionnaire. On a vu cela avec la furie médiatique des commémorations de la Chute du Mur de Berlin ; un bilan objectif des 20 dernières années s'avère ainsi être impossible.

Dans le même temps, la recherche universitaire et scientifique est elle-même livrée aux affres de la concurrence. A l'immobilisme et à la sclérose intellectuelle du corps enseignant français ( qui vit confortablement installé dans ses habitudes ), s'ajoute l'ouverture grandissante au financement extérieur des travaux historiques. Par la création de commissions chargées de « commandes officielles », privées ou publiques, dans des domaines sensibles ou la multiplication des fondations des grandes multinationales, l'Histoire perd son statut de relative neutralité et indépendance.

Le constat est sombre, mais nous nous rappelons que l'homme écrit toujours l'Histoire en la faisant. Le savoir est une arme que nous devons conquérir par l'effort.<

22:35 Publié dans La revue Rébellion | Lien permanent | Tags : rébellion 40 | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

11/06/2010

Entretien avec Jean Paul Malrieu

Entretien paru dans le Rébellion n°40 Janvier/Février 2010

Dans le poing du marché, sortir de l'emprise libérale

Jean Paul Malrieu est physicien, directeur de recherches émérite au CNRS, et membre de l'association ATTAC. Il a répondu à nos questions autour de son essai: « Dans le poing du marché, sortir de l'emprise libérale (1) », le 7 juin 2009.

Rébellion : Pouvez-vous nous décrire votre parcours intellectuel et nous dire ce qui vous a poussé à écrire un essai d'économie politique?

Jean Paul Malrieu : J'ai eu une formation de base marxiste. Mon père était communiste, et j'ai grandi dans cette doxa. J'étais à l'Ecole Normale du temps où régnait Althusser, en particulier intellectuellement, sur tous les gens qui étaient d'un courant « communisant », il avait un grand prestige.

Puis, jeune, je me suis assez vite rebellé contre l'orthodoxie du PC au moment de la Hongrie. Je mesurais vraiment ce qu'était la réalité du socialisme « réel »: sa charge d'oppression, la perte d'initiative des gens, dont la preuve est apportée aujourd'hui au lendemain de son effondrement.

Donc j'étais assez critique et anti-stalinien. J'avais une attitude critique face au dogmatisme et au simplisme de ce socialisme « scientifique », ce marxisme-léninisme qui se prétendait une science.

Ça m'a conduit avec un groupe de copains, qualifiés de l'extérieur de « révisionnistes », à me pencher sur la question de l'économie politique, ou plutôt des économies politiques. On avait constitué un groupe de travail en 1967, juste avant les évènements, et on a passé presque un an a étudier l'économie libérale et l'économie marxiste sous ses différentes formes.

J'en avais tiré des conclusions concernant une exagération complète des déterminismes par l'économie, et en dernière analyse les simplismes de cet « économisme ». J'avais donc été amené à montrer comment, par exemple, des rapports de classes déjà existants peuvent donner le contenu même du développement technologique, ou la forme de la répartition de la richesse, ou la structure de l'emploi, à montrer comment toutes ces variables-là ne sont pas réductibles au développement des forces productives, mais reflètent des rapports de classes, des rapports de force, et des rapports idéologiques antérieurs. J'en avait tiré un petit livre qui n'a pas trouvé d'éditeur en France, qui a été édité en Italie, et qui s'appelait, In nomme de la nécessita (Au nom de la nécessité), où j'essayais de pourfendre cette espèce de réductionnisme.

Après j'ai été très préoccupé par la chose politique, pas de façon dogmatique, je suis resté un peu en marge des appartenances militantes. J'ai participé aux Cahiers de Mai, après 68, et à d'autres projets assez spontanés, ainsi qu'aux critiques de la science, puisque je suis scientifique. J'ai toujours gardé ce goût pour l'intelligence du monde, et c'est de ça que je m'autorise en dernière analyse pour parler d'économie, ma volonté de mettre en place une compréhension de ce qui m'entoure: « Qu'est-ce qui nous arrive? Quels sont les grands déterminismes que nous subissons? Vers quoi allons-nous? ». Je pense que n'importe qui, réfléchissant un peu, à condition qu'il ait une pensée à peu près ordonnée, est capable de le faire. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que les discours des spécialistes sont extrêmement pointus, et dans leur carrière académique, il faut qu'ils fassent montre de l'étendue de leurs lectures etc... J'ai donc pris la plume, et j'ai commis ce texte là.

Vous avez vécu les « évènements » de Mai 68, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de leur traitement médiatique actuel?

68 est vraiment une expérience incroyable, mais je pense qu'en partie je me suis mépris sur elle. Il faut voir que 68 a fait craquer un certain nombre de rigidités de la société française: son côté caserne, son côté disciplinaire, son côté militaire, son côté clérical. Tout cela a craqué, parce que - c'est une des composantes importantes - la société française devait s'adapter à une espèce d'évolution du monde, au progrès de l'individualisme, au progrès des idéaux de liberté etc...

Il y a autre chose qui me frappait à l'époque dans 68, qui est quelque chose qui a peu d'impact immédiat, c'est la dimension critique de la consommation. Critique qui était portée non pas par des courants révolutionnaires traditionnels, mais par le courant situationniste.

Il y a aussi évidement, le conflit social, le conflit de classes.

De 68, on peut tirer un bilan complexe parce que je crois qu'il y a eu une espèce d'espérance exagérée dans la liberté du sujet, une dénégation des appartenances, une dénégation des effets des héritages historiques, de toutes les structures de représentations. De tout cela, le capitalisme libéral s'en est servi et continue à s'en servir, tout en disant que tout ce qui excessivement laxiste provient de 68. On a vu l'usage qu'en a fait Sarkozy lors des élections présidentielles. Mais dans 68, il y a aussi la question de la justice, la question des rapports de classes.

Il y a vraiment une partie du courant écologiste libertaire qui veut ignorer ces questions qui tournent autour de la violence de la propriété, la violence de la répartition des richesses, la violence de la division du travail, la violence de la domination; ça ne fait pas partie de leur bagage. Et pourtant, je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier.

D'ailleurs vous commencez votre essai en parlant de l'interdiction actuelle d'être pessimiste, qui empêcherait de pousser jusqu'au bout l'analyse. Cela rappelle la phrase d'Antonio Gramsci « Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ».

C'est peut-être un vieille tradition, tout le courant qui veut changer le monde, qui se veut progressiste, qui est porté par un espoir messianique tranquille : « demain sera mieux qu'hier », c'est un point ou il y a convergence avec les gens qui disaient: « laissons courir les choses mécaniquement, et demain sera mieux qu'hier », et ceux qui disaient « mais nous pouvons encore accélérer l'amélioration, faisons la révolution et demain sera beaucoup mieux qu'hier ». Il y avait là, une espèce de confiance en l'avenir, qui aujourd'hui, est bien sûr très entamée par la crise que nous traversons. Mais ce que j'ai expérimenté avec des gens proches, avec qui j'essayais de réfléchir, c'est effectivement qu'il est interdit d'être pessimiste avec cette invocation souvent paresseuse à la complexité: « oh, mais les choses sont complexes, on trouvera bien une solution ». C'est ce que disent évidement les gens face à certains problèmes, comme la question du nucléaire. Il y a une espèce de positivité paresseuse qui vraiment règne sur les esprits. Ça , j'ai voulu en sortir, d'où la tonalité assez pessimiste de mon livre. Elle est fondée sur autre chose que la volonté de trancher par rapport à une attitude usuelle.

Pour rentrer encore un peu plus dans l'analyse que vous développez dans votre essai, comment percevez-vous l'évolution du libéralisme depuis l'effondrement du bloc soviétique?

L'effondrement du bloc soviétique, sa lente involution, puis sa totale explosion, a effectivement libéré le camp capitaliste d'une inquiétude, que pendant longtemps il a entretenu sur la possibilité d'avoir un véritable concurrent, et il y a eu une véritable arrogance qui a pu se mettre en place. Tous les accords inter-classes qui avaient pu être passés dans le cadre de l'état fordiste, ou de l'état social-démocrate, dans lequel, je pense que le parti communiste jouait un rôle (il caressait le mot révolution mais de fait, sa menace servait à négocier un compromis social et un partage), se sont trouvés remis en cause.

Mais je pense que ça n'aurait pas suffi - et c'est ce que j'essaye de développer dans mon livre - si il n'y avait eu, d'une part une révolution technologique qui renvoie un grand nombre de travailleurs manuels dans un statut de superfluité, et d'autre part la mise en place de la globalisation économique.

L'ensemble de ces trois facteurs a bouleversé, les rapports de forces réels, politiques, et idéologiques, et le capitalisme a eu un boulevard pour imposer ses nouvelles normes. Alors, en quoi le libéralisme contemporain, est-il différent du vieux libéralisme? Je pense qu'il passe d'une philosophie de l'intérêt, à savoir, que l'optimum va provenir du jeu libre des intérêts individuels, égoïstes: la convergence des appétits qui construit le bien public, à une mise en place systématique d'une construction sociale basée sur la concurrence généralisée de tous contre tous. On le voit par exemple dans le fonctionnement des appareils d'Etat qui petit à petit, mettent en place une évaluation des sujets individuels, des financements sur projet etc... Tout un système de mobilisation à outrance des sujets à leur propre asservissement, qui pour l'instant a des effets très forts.

À ce sujet, vous parlez d'un raccourcissement des temps, notamment dans le domaine scientifique...

Je crois que ce qui s'est passé, c'est l'augmentation de l'intensité de la concurrence, c'est-à- dire l'intensité de la guerre, de toutes les guerres, à toutes les échelles. Les guerres entre les firmes, entre les régions du monde, les guerres dans les rapports de classes: entre les possédants et ceux qui ne font que vendre leur force de travail, les guerres entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Et aussi, un changement complet dans le rapport au temps. C'est-à-dire l'entrée dans un capitalisme extrêmement spéculatif, dans le très court terme, avec une fluidité des structures économiques: les rachats des firmes les unes par les autres.

Ce déversement complet de l'économie du côté de l'économie financière, a conduit à un raccourcissement du temps, c'est-à-dire, une réduction de la capacité d'anticipation. Parce que si j'ai un projet qui aurait demandé une certaine mobilisation sur le long terme, je risque de me faire manger, par quelqu'un qui va mettre toute son énergie à me manger, donc les projets sur le long terme se trouvent hors de la préoccupation. On a cette espèce de réduction généralisée qui se manifeste y compris, effectivement, dans l'activité scientifique, parce que chez les gestionnaires de cette activité, il y a l'idée qu'il faut tout faire fonctionner sur des projets.

Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mes jeunes collèges, quand ils ont une demande de financement, il est prévu que tous les 6 mois, ils rendent compte de l'avancement de leurs travaux, avancement qui doit être prévu dès le départ. La surprise a disparu. Cela veut dire que la recherche n'est plus qu'une recherche sur le prévisible, et qu'il n'y a plus de place pour l'imprévisible. C'est un rapport complètement pervers au temps. Les tentatives d'entrée dans l'activité scientifique sont marquées par la concurrence, c'est-à-dire, le règne de la précarité, qui écarte de plus en plus les jeunes gens intéressés par une activité dans laquelle la spéculation a tout autre sens que la spéculation financière.

Les mouvements contre la réforme des universités, montre qu'il y a une contestation face à ce phénomène. Malgré tout, on a l'impression que cette contestation est impuissante. Comment analysez-vous cela?

Là, vous êtes au cœur du problème aujourd'hui, je crois. Pas en ce qui concerne le domaine spécifique de l'activité scientifique, mais l'impuissance dans laquelle nous vivons, qui est quelque chose absolument sidérant. On n'a jamais vu un tel fiasco d'une prétention pareille à avoir trouvé la bonne solution quant à la gestion des relations entre les hommes et leur rapport aux choses. Jamais le fiasco n'a été aussi grand et jamais un tel fiasco n'a engendré aussi peu de conséquences.

Le camp critique est extrêmement désemparé.

Ce qui s'est passé dans le domaine des universités et de la recherche en témoigne. J'écoutais Boltanski (2) en octobre (2008), et il était complètement désespéré, et vraiment ce qui m'a le plus marqué dans l'année qui vient de se passer, c'est la soumission de mes collègues aux nouvelles normes qui sont mises en place concernant la gestion de la recherche. Je partageais donc son avis.

Au cours de ce mouvement, j'ai vu apparaître une réflexion, sur « Pourquoi on fait comme ça?», « À quel point sommes-nous soumis? » etc... Mais la confiance dans la possibilité de créer un rapport de forces suffisant n'était pas là. Donc les gens étaient dans une position critique, et puis, ils n'ont pas trouvé la force de créer un bras de fer suffisant. Par conséquent, il y a eu une capitulation. À mon avis, c'est un exemple microscopique de ce qui est aujourd'hui le problème essentiel.

Je pense à l'article que vous avez publié sur le problème de la jeunesse en Grèce (3). C'est vraiment toute la question du négatif et du positif qui se trouve posée là. La jeunesse en Grèce effectivement, est une jeunesse qui est très diplômée, c'est un pays dans lequel l'agriculture n'est pas très développée, il y a très peu d'industries, pas beaucoup non plus d'industrie de pointe. Voilà une jeunesse qui se trouve diplômée, mais sans emploi. Là je crois qu'il y a un vrai problème: quelle formation pour quel emploi? Quel avenir on envisage pour la société? C'est un problème qui touche à l'architecture même de la société. La rébellion de cette jeunesse est à la fois intense et du fait quelle affronte un problème qui est tellement grave, je crois qu'elle ne peut pas déboucher. Il faut qu'elle retombe.

Nous sommes confrontés à une série de problèmes: écologiques, politiques et sociaux, qui exigent une réorientation radicale, et en même temps, nous n'avons pas les forces de poser ces problèmes, de les organiser et dessiner, en quoi que ce soit, les chemins vers une solution. C'est là que me semblent résider les caractéristiques dramatiques du moment présent.

C'est une analyse que vous partagez avec Jean Claude Michéa ou encore Emmanuel Todd qui sont tous deux de formation marxiste. En quoi l'œuvre de Karl Marx vous semble-t-elle encore valide?

Je pense que parce que j'ai grandi dans une baignoire où le robinet du marxisme était ouvert toute la journée, et qu'on me disait qu'il contenait tout, j'ai mis du temps à faire le tri. Je pense que le réductionnisme au développement des forces productives, ce productivisme, cet économisme, sont des choses qui nous empêchent de bien penser. Par contre, la compréhension des rapports de classes est une chose absolument essentielle, et je trouve surprenant, qu'aujourd'hui, le Capital s'acharne à donner raison à Marx. Je veux dire, ce que je trouvais extrêmement mécanique dans la crise de surproduction par la paupérisation des salariés et l'augmentation du taux d'exploitation. Depuis Bismark, depuis que la social-démocratie a pris une certaine force, un certain partage des richesses entre capital et travail s'était mis sur pieds, mais c'était sans doute dû à la menace que le socialisme faisait peser sur le capital. Dès qu'il a été libéré de cette menace, il a joué au maximum le transfert des richesses du travail vers le capital. En cela, Marx avait vraiment raison, et c'est quand même quelque chose d’absolument essentiel.

Vous parlez dans votre avant-dernier chapitre de la possibilité d'une « bifurcation » (et non d'une « révolution » pour éviter l'illusion de la disparition de la domination). Selon vous, comment pourrait-elle se mettre en place, afin de rendre la société plus propice à ce que vous appelez le « vivre ensemble » ?

Pour qu'une bifurcation de ce genre ait lieu, il faudrait qu'il y ait les gens pour la dessiner, et les gens pour se battre pour elle. La dessiner, cela veut dire effectivement mettre en ordre les bilans critiques, et dessiner les principes de ce « vivre ensemble ». Pour l'instant on est loin d'avoir les forces sociales qui puissent faire et le bilan critique, et le dessin positif.

Je pense, qu'il y a de nombreux pré-requis. Contre le règne de l'individualisme outrancier qui domine aujourd'hui, mesurer l'importance du lien social est une condition nécessaire. La question des échelles du politique est une question absolument essentielle. Un des problèmes qu'a la gauche critique, c'est qu'elle est prête à épouser, par contre, l'idée d'un monde unifié. On a de la part du libéralisme, la perspective d'un monde qui serait structuré par le marché et les « Droits de l'Homme », et il y a une partie de la pensée critique qui dit « le marché avec moins de biens communs et avec plus de « Droits de l'Homme » ». Ça ne peut pas être un véritable projet politique. Je crois que les échelles politiques nationales et supranationales – et régionales aussi d'ailleurs - , les cadres dans lesquels on se dit : « nous décidons que... Et nous voulons tel ou tel avenir. », cette relégitimation de cadre historico-politiques, sont une condition absolument nécessaire, sinon on sombre dans la démesure de la complexité et la soumission. Todd se prononce pour un protectionnisme européen et je pense qu'il a absolument raison. Je crois qu'il faut penser un cadre où l'on peut dire : « Nous arrêterons les jeux délétères du marché à telle ou telle mesure nécessaire pour préserver l'être ensemble contre l'empire de la violence du marché ». Si l'on ne le fait pas – et c'est impossible de le faire à l'échelle du monde entier - , la course triomphale du marché continuera.

Vous êtes membre d'ATTAC, mais vous plaidez dans cet essai pour le maintien des frontières et le droit pour l'État-Nation de réguler une immigration trop massive. Quelle est votre position au sein d'ATTAC?

Très minoritaire! L'idée même que des entités politiques contiennent dans certaines bornes le jeu du libre échange n'est pas majoritaire à ATTAC. Alors sur la question des flux de population, je suis extrêmement minoritaire. C'est assez curieux, parce que l'on a une juxtaposition de bonnes intentions, les gens sont d'accord pour dire que le droit au travail devienne un droit réel, et pas simplement une vague inscription dans un préambule de la Constitution. Les gens qui pensent ça, et qui pensent qu'il faut simultanément lever toute les barrières aux mouvements de population, sont complètement inconséquents. On ne peut pas accorder un droit au travail généralisé à l'échelle de l'humanité à tous les gens qui voudraient venir ici ou là. Même quelque chose qui est moralement déplorable, à moindre mal, comme le RSA ou le RMI, on ne peut pas l'appliquer de façon générale si les populations qui sont dans une plus mauvaise situation, pouvaient venir en profiter de façon illimitée.

En plus, je pense qu'il y a vraiment un problème culturel, il y a un refus de la frontière, un refus de l'appartenance, un refus de l'héritage, pour des questions de péché du colonialisme etc..., qui font que tous ces déterminants pèsent très lourdement dans la conscience des gens de gauche.

Pour finir, nous sommes aujourd'hui, le 7 juin 2009, au lendemain des élections européennes. Pouvez-vous nous livrer vos impressions, notamment sur le fort taux d'abstention et la percée du mouvement Europe-Écologie?

Je pense qu'il faudra regarder la répartition de l'abstention en fonction des classes sociales. Ce vote vient après 2005 et le refus du traité constitutionnel européen, dans lequel il y avait un véritable choix qui était offert aux gens, et où durant dans la campagne il y a eu des éléments fondamentaux qui ont été posés et largement discutés par des centaines de milliers de citoyens. La vivacité du débat, à l'époque, sur la nécessité d'intégrer dans le traité le principe de la concurrence libre et non faussée, a porté sur l'essentiel.

C'est vrai que nous n'avons rien su faire de cette victoire du refus. Il est clair aussi que nous sommes impuissants à formuler ce que pourrait être une autre Europe: le jeu des nations, les autorisations qu'elles pourraient se donner de lutter contre le marché. Tout ces échecs pèsent sur une forme de résignation et d'indifférence qui font que tellement de personnes se sont abstenues, en considérant que les classes populaires se sont plus abstenues que la petite bourgeoisie et les intellectuels.

Je crois que le succès d'Europe-Écologie est en partie dû aux classes moyennes, chez les gens qui ont une formation universitaire, et reflète la prise de conscience salutaire de l'existence de problèmes écologiques. Ceci dit, c'est absolument sidérant, de voir qu'une partie des courants qui se sont définis de façon très critique et comme anti-libéraux, sont capables de rentrer dans cette espèce d'alliance heureuse avec les libéraux-libertaires à la Cohn Bendit, et que ce qu'ils ont brandi un moment - cette critique de l'empire de la concurrence et de l'économie libérale - puisse du jour au lendemain passer au second plan. C'est un effet absolument renversant de la crise.

C'est-à-dire, que l'on a une crise et pas de conscience de la crise. Alors, pourquoi? À quel point sommes-nous anesthésiés? C'est vraiment une question importante. Là on dépasse ce qu'il y a écrit dans mon livre rédigé avant la crise.

Je dois dire que j'ai été porté par l'inquiétude quand j'ai écrit ce livre, et lorsque la crise est venue, j'étais enfin heureux : « ça y est, elle est là! Les choses ne vont pas pouvoir continuer leur cours, et il va y avoir une prise de conscience de l'échec radical des prétentions du modèle libéral. » . Et ce n'est pas ce que depuis lors je vois. Je pense que ça va être le nouveau chantier auquel il va falloir réfléchir: pourquoi cette élasticité du système? Comment se maintient-il aussi bien? Quel est le ressort de notre capitulation?

Je crois qu'il s'agit d'un phénomène d'interdépendance absolument fabuleux, d'intrications, d'obscurité, sur ces mécanismes. Il s'agit aussi d'une démesure des échelles, et d'une démesure des complexités, tel que le système induit une sorte de capitulation résignée. Comment pouvons-nous combattre ça? Comment pouvons-nous reprendre prise sur le monde? Comment re-simplifier le monde?

Je disais à Michéa, il faut réfléchir sur la question de la limite, la question de la frontière, du dessin, du qualitatif, de la catégorie, toutes choses que l'équivalence généralisée de la marchandise et l'empire du calcul tentent d'effacer. Voilà ce qui pourrait être un programme intellectuel pour les années qui viennent. <

NOTES:

1> Malrieu Jean-Paul. Dans le poing du marché.

Ed. Ombres blanches. 14 euros.

2> Luc Boltanski est un sociologue français contemporain, né en 1940. Directeur à l'EHESS (L'Ecole des hautes études en sciences sociales).

3> Rébellion n°33. Nov/Déc 2008. pp.12-13. La jeunesse grecque montre la voie.

23:03 Publié dans La revue Rébellion | Lien permanent | Tags : rébellion 40, jean paul malrieu | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Patrie sacrée/Solidarité internationale

22:49 | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Mal de vivre et contestation sociale dans les films hollywoodiens…

Article paru dans le Rébellion 40 – Janvier/Février 2010

On pourrait croire que les Etats-Unis sont aujourd’hui le pays où la mystique du progrès est encore le plus solidement enracinée. Le constat n’est sans doute pas faux, mais il mérite d’être nuancé. Leur culture, en effet, manifeste sous certains aspects de nombreux signes de doute et d’inquiétude, particulièrement perceptibles au cours des phases les plus troublées de leur histoire.

On pourrait croire que les Etats-Unis sont aujourd’hui le pays où la mystique du progrès est encore le plus solidement enracinée. Le constat n’est sans doute pas faux, mais il mérite d’être nuancé. Leur culture, en effet, manifeste sous certains aspects de nombreux signes de doute et d’inquiétude, particulièrement perceptibles au cours des phases les plus troublées de leur histoire.

Les années 1970, notamment, ont constitué une période de profonde remise en cause des institutions. L’affaire du Watergate a jeté un discrédit radical sur la classe politique, et la révolte de la jeunesse est venue alimenter et amplifier la contestation opérée par les mouvements de défense des minorités (ethniques, sexuelles, etc.). En conséquence, Hollywood a reflété à cette époque un sentiment de méfiance à l’égard des structures étatiques : c’est la grande époque des films « paranoïaques », d’Executive Action (1973) à Les hommes du président (1976), en passant par Conversation secrète (1973) et Les trois jours du condor (1975). Les forces de l’ordre y étaient systématiquement représentées comme corrompues ; on voyait des politiciens comploter avec les consortiums industriels pour assurer leur profit individuel, contre l’intérêt de leurs concitoyens ; la voix des journalistes qui cherchaient à faire éclater les scandales était étouffée.

Cette remise en cause du système en place, initialement marquée « à gauche », a pourtant servi finalement, d’une manière assez paradoxale, à appuyer la montée en puissance du discours ultraconservateur de Reagan. Le leader du parti Républicain va en effet lui aussi exploiter le sentiment de méfiance paranoïaque qui se faisait jour dans la population. Il en appellera à une critique du « Big Government » et du « Big Business », au nom d’une Amérique bafouée qui devrait reprendre ses droits. Sur les écrans, on verra alors émerger la race des surhommes bodybuildés, chargés à eux seuls, face à un monde corrompu, de rétablir l’ordre, redoublant en un sens l’image que Reagan cherchait lui-même à se donner dans l’arène politique. Ce sera l’époque de films comme Rambo (1982) ou Piège de cristal (1989), où la figure du héros sera chaque fois interprétée par un américain issu du peuple et dégoûté par les institutions, et où le méchant sera campé quant à lui par un représentant corrompu du système.

Dans les années 1990, néanmoins, les Etats-Unis sembleront ragaillardis par le retour de la prospérité économique et la victoire écrasante de la guerre du Golfe. Le sentiment d’unité nationale sera rétabli, et l’ennemi, au cinéma, ne sera plus interne au système, mais extérieur à lui : il s’agira par exemple des extra-terrestres d’Independence Day (1996), auxquels ne sera pas confronté un héros isolé et persécuté, comme dans les années 1970 et 1980, mais bien l’ensemble de la nation. On verra à l’écran des hommes et des femmes de toutes origines ethniques (WASP, blacks, latinos, etc.) et sociales (pauvres, riches, civils, militaires, hommes politiques) œuvrer collectivement – et même parfois se sacrifier – pour la grandeur et l’indépendance de leur pays. Le paradoxe est ici encore qu’une idéologie plutôt connotée au départ comme « ouverte » et « tolérante » (la solidarité entre les divers groupes culturels) aboutit au final à un discours franchement nationaliste et belliciste.

Le cinéma de science-fiction : un vecteur de contestation sociale

Mais cela signifie-t-il que l’ensemble de la société américaine se soit rangé à une vision plus optimiste du cours des choses ? Rien n’est moins sûr. Certains genres, comme la science-fiction, jouent aujourd’hui un rôle d’avant-garde dans les milieux contre-culturels, et n’ont jamais cessé de présenter une vision profondément critique du monde actuel, même au cours des années 1990. Ce point est fondamental, car le cinéma d’anticipation touche particulièrement les jeunes générations, qui témoignent ainsi d’une défiance de plus en plus marquée à l’égard de l’idée de progrès. On est loin, désormais, de la science-fiction des pionniers, et du positivisme enthousiaste d’un Jules Verne, par exemple, en France, voire de l’insouciance naïve du space-opera, comme dans le serial Flash Gordon. Même La Guerre des étoiles (1977), qui s’apparente malgré tout dans une large mesure à cette veine enfantine, situe son action dans un passé lointain, et non dans l’avenir ; son univers fabuleux sonne davantage comme un hymne nostalgique à un âge légendaire révolu, inspiré par l’imaginaire de Tolkien et des films de samouraïs japonais, que comme une apologie de la science. Par ailleurs, la technologie telle qu’elle est représentée dans la célèbre trilogie galactique de George Lucas est délibérément « vieillotte », et l’atmosphère des couloirs lugubres qui parsèment les immenses vaisseaux spatiaux se veut résolument claustrophobique : la série ne donne donc pas une image réellement positive de la science.

Globalement, il est indéniable que le genre a adopté, au cours des quarante dernières années au moins, une posture de rejet du monde libéral, dénoncé à travers le prisme d’une société future qui pousse les perversions de notre temps à leur paroxysme. Alien (1979), New York 1997 (1980), Brazil (1985), Batman (1989), L’Armée des douze singes (1995) ou encore Los Angeles 2013 (1996) se font tous l’écho du désarroi des adolescents et des jeunes adultes devant leur époque. Les villes dépeintes dans ces œuvres sont gigantesques, grouillantes de monde et polluées. Une industrialisation agressive a recouvert la surface de la planète d’usines laides et enfumées. Le fossé entre les riches et les pauvres s’est tellement creusé que les nantis vivent dans le confort et le luxe, au sommet de gratte-ciels qui se dressent au-dessus des nuages de pollution, tandis que des hordes de marginaux sont agglutinées au milieu des poubelles, à moins qu’elles ne soient purement et simplement parquées dans des camps. La froideur et l’indifférence des Etats pour la population livrent les individus à une existence autarcique, et les structures administratives, dépersonnalisantes, gèrent les affaires courantes de façon routinière et mécanique. Les hommes politiques se révèlent pour la plupart corrompus, prisonniers qu’ils sont de l’influence des hommes d’affaires et des méga-corporations. Quant aux financiers, ils sont obnubilés par l’argent, et n’hésitent pas à commettre les pires atrocités - meurtres, espionnage, vols, machinations - afin de s’enrichir.

Ces films traduisent l’extension d’un état d’esprit qu’on pourrait qualifier de dépressif à une part de plus en plus grande de la population. Non pas que la défiance à l’égard de l’avenir soit illégitime ou irrationnelle, mais plutôt qu’elle s’exprime ici sous une forme angoissée, torturée. A dire vrai, il n’y a en fait rien d’étonnant à cela, dès lors que la reconnaissance lucide de l’horreur des modes de vie modernes conduit nécessairement à la manifestation explicite d’une morne fatigue de vivre. Quoi qu’il en soit, la science-fiction a proposé ces derniers temps des visions du monde franchement désespérées, jusqu’à témoigner parfois d’une certaine fragilité des structures mentales collectives. La paranoïa, en particulier, a trouvé dans cette catégorie de productions un terrain d’accueil très favorable. Les héros y sont en permanence persécutés, généralement par des représentants de l’Etat et des forces de l’ordre (policiers, soldats, etc.). Les trahisons se multiplient, contraignant les protagonistes à se méfier de leurs parents et de leurs amis. Personne ne peut faire confiance à personne. La tension qui perce dans ces intrigues est évidemment extrême – jusqu’à rendre dans certains cas le discours final réducteur et manichéen, par excès d’emphase, et par manque de profondeur dans l’analyse... On oppose des ennemis monstrueux et diaboliques, symboles des affres du monde futur ou contemporain, à des victimes révoltées et irréprochables, injustement traquées…

Dans Blade Runner (1982), par exemple, le policier Rick Deckard est chargé par ses supérieurs de traquer des androïdes cachés dans une mégalopole américaine, moins d’ailleurs en raison du danger potentiel qu’ils représentent que pour éliminer purement et simplement un modèle de machines qui a manifesté trop d’indépendance et d’autonomie par le passé. Dans ce monde sans pitié, où l’Etat et les grandes corporations tirent en sous-main les ficelles de l’existence des simples mortels et étouffent les libertés, la moindre forme de contestation de l’autorité provoque les conséquences les plus dramatiques. Le héros trouvera l’amour entre les bras d’un de ces « répliquants » cybernétiques, en tous points semblables aux humains (tant par l’apparence que par les émotions), et décidera de trahir sa hiérarchie pour sauver la vie de celle qu’il aime, et qui était si ignominieusement pourchassée. Son geste sera pour lui une échappatoire devant la froide impassibilité d’une bureaucratie aux allures de Léviathan, et une manière de rompre définitivement avec une civilisation monstrueuse et agressive, qui, à force de se tourner tout entière vers la science, la conquête spatiale et le commerce, en est venue à éradiquer totalement les relations affectives entre les êtres. Comment s’épanouir dans une société où les lumières des villes sont remplacés par des publicités à la gloire de « Coca-cola », où des mégaphones émettent en permanence des odes vantant les mérites de tel ou tel produit commercial, partout dans les rues, et où même les animaux de compagnie se voient supplantés par des robots sans âme ?

L’univers de Batman, le défi (1992) est identique, à maints égards (bien que l’intrigue ne soit pas explicitement située dans l’avenir, mais plutôt dans un monde décalé à l’esthétique mi-rétro, mi-futuriste). L’œuvre met cette fois l’accent sur la corruption des hommes politiques, inféodés au grand capital. Max Schreck, un riche industriel, parvient ainsi à promouvoir son projet de centrale électrique, dans une cité dont la production d’énergie dépassait pourtant déjà largement ses besoins. Au motif que le progrès ne doit jamais s’arrêter, et qu’on gagne toujours à mieux se préparer pour l’avenir, l’homme d’affaire parviendra à mettre dans sa poche une opinion publique versatile et crédule, quitte à verser des pots-de-vin aux conseillers municipaux, à manipuler les médias, voire même à perpétrer des meurtres. L’exploitation cynique des travailleurs et des marginaux lui permet d’ériger son empire industriel prométhéen, avec la bénédiction de tous. Seul Batman s’oppose à lui ; mais le super-héros est pourchassé par les forces de l’ordre, qui se laissent berner par les stratagèmes du criminel en col blanc. Ici encore, les villes sont titanesques. La pollution et l’urbanisation ont dévasté les paysages. La télévision sert de relais à un discours officiel aliénant, qui médiatise les bals de charité des sang-bleu pour mieux dissimuler la misère sociale des hommes ordinaires. Le film commence au moment où la fête de Noël bat son plein, donnant superficiellement l’image d’une nation euphorique et comblée ; mais, au milieu des sapins et des paquets cadeaux, on découvre en fait un pays cauchemardesque, rongé par l’escroquerie ultra-libérale, la gangrène industrielle et la délinquance(1).

Le désenchantement des années 2000

On peut donc considérer pour acquis que, même en dehors des périodes où la majeure partie du cinéma américain relaie un discours contestataire ou désabusé, comme dans les années 1970, voire à un moindre niveau dans les années 1980, certains genres plus minoritaires et moins familiaux, tels que la science-fiction, continuent indéfectiblement de traduire une remise en cause massive du système en place.

Une question importante reste toutefois encore en suspens : si les années 1990 marquent un retour en force de l’optimisme, aux Etats-Unis, dans le cinéma mainstream, sous l’effet de la victoire contre l’Irak et de la reprise économique, quel visage le cinéma des années 2000 nous donne-t-il désormais du monde ? Est-il toujours la proie d’une euphorie triomphale, ou a-t-il été gagné par une nouvelle vague de pessimisme ?

En fait, le début des années 2000 a marqué un nouveau tournant. Le cinéma d’action, qui avait exercé une forme d’hégémonie au cours des années 1980 et 1990, cède une nouvelle fois le pas devant des genres plus contre-culturels. L’anticipation sort ainsi de sa relative marginalité et effectue un retour spectaculaire au premier plan, ainsi que le fantastique.

Les films qui ont peut-être le mieux traduit ce nouvel essor du cinéma de science-fiction « rebelle » sont la trilogie Matrix (1999 et 2003) et Dark City (1998). On retrouve ici la paranoïa et la claustrophobie des anciens représentants du genre, amplifiées, même : dans chacun de ces films, le héros se rend compte qu’il est prisonnier d’un univers entièrement contrôlé soit par un ordinateur surpuissant (Matrix), soit par des extra-terrestres (Dark City). Cette situation détermine une angoisse paranoïaque absolue. Les personnages, dont l’univers mental et perceptif est très semblable au nôtre, découvrent qu’ils ne contrôlent strictement rien de leur environnement, et qu’ils sont les jouets d’entités malfaisantes et étrangères. A ce sentiment initial d’absence complète de maîtrise, pourtant, correspondra cette fois une compensation tout aussi radicale au terme du scénario. Les héros parviendront finalement à parasiter les moyens de contrôle et d’oppression utilisés par leurs tyrans, et gagneront ainsi la possibilité de reconfigurer notre vie selon leurs désirs ; ils auront acquis le pouvoir de maîtriser l’ensemble des phénomènes. Les mondes futurs qu’on nous présente dans ces superproductions sont donc horribles, mais le sentiment subsiste qu’on pourrait, par un soulèvement de type révolutionnaire, détruire cet environnement cauchemardesque et lui substituer un environnement paradisiaque, où tous nos désirs seraient satisfaits par la technoscience.