13/03/2015

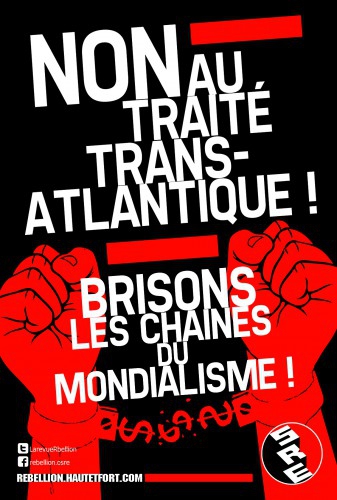

Campagne : Non au Traité Transatlantique !

Le milliardaire américain Warren Buffett déclarait en 2005 sur la chaîne de télévision CNN : « Il y a une lutte des classes, ma classe la gagne, alors qu'elle ne le devrait pas »

En ce début de siècle où le pouvoir de l’argent peut désormais s’exhiber avec le plus parfait cynisme et un mépris toujours plus exacerbé des populations, faut-il s’étonner de voir surgir un nouveau projet de traité rédigé par les têtes-pensantes de l’oligarchie occidentale ?

D’abord l’AMI (Accord Multilatéral sur l’Investissement), hier le TAFTA pour Trans-Atlantic Free Trade Agreement (Traité de Libre-échange Transatlantique), aujourd’hui le TTIP pour Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement), les acronymes changent, peu importe, car les objectifs demeurent les mêmes. Quant aux causes de la réactivation actuelle d’un projet qui remonte aux années 90, elles sont intimement liées aux difficultés des Etats-Unis à imposer leur hégémonie par l’intermédiaire de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Le TTIP a pour particularité de s’élaborer dans le secret, afin de créer fait accompli et irréversibilité. Comme le disait un technocrate d’EDF à l’époque de la montée en puissance du nucléaire français sans consultation des populations : « On ne prévient pas les grenouilles quand on assèche les marais ». Les décisions sont prises à huis clos par des « décideurs » appartenant aux multinationales, aux groupes financiers et bancaires, aux divers groupes de pression mais aussi à la technocratie des différents Etats concernés. Les medias officiels ne vont donc pas s’empresser de vous informer de la teneur de ce traité ni même de son existence.

Mais de quoi s’agit-il ?

L’Europe persiste à faire respecter, très modestement, un certain nombre de normes de production. C’est à l’évidence une anomalie insupportable pour les détenteurs de capitaux mondialisés, un frein obsolète et ringard à la « libre circulation des marchandises », et donc à la nécessaire recherche du profit le plus abject.

Dans la religion du libre-échangisme, nos gourous mondialistes ont donc l’intention d’y remédier en réalisant une parfaite harmonisation des réglementations européenne et américaine.

C’est en Europe que l’œuvre de destruction aura le plus fort impact. Les Etats-Unis sont en effet d’ores et déjà le lieu d’une protection sociale minimale et de normes de production peu contraignantes à l’image du fast-food, néo-bouffe synthétique.

Ne soyons pas candides, il ne s’agit pas d’une inféodation économique de l’Europe à la puissance américaine, mais d’une parfaite collaboration des pseudo-élites européenne et américaine dans une même direction, y compris bien sûr des personnels politiques nationaux.

Bœuf aux hormones, néo-poulet nettoyé à l’eau de Javel, omniprésence totalitaire des OGM, disparition des AOC (Appellations d’Origine Contrôlée) sont à l’ordre du jour. L’agriculture française subira l’estocade et les suicides d’agriculteurs vont pouvoir s’accélérer jusqu’à leur disparition, leur transformation en animateurs culturels de bord d’autoroutes ou au mieux leur reconversion dans le tourisme rural.

Mais c’est aussi le sort des salariés ou des professions libérales qui sera fragilisé par la destruction du droit du travail et la déréglementation des conditions d’accès à certaines professions. Les projets de l’insignifiant Macron – petit soldat du Système fraîchement sorti des entrailles de Rothschild – participent à l’évidence de cette désagrégation organisée des métiers dont l’idée saugrenue de transformer des postiers en inspecteurs du permis de conduire est emblématique.

Le TTIP organise aussi la possibilité de réaliser « juridiquement » la totale dictature des marchés et du Capital mondialisé sur les hommes et leurs institutions. En effet, au plus grand mépris de notre « démocratie représentative », fiction d’une représentation populaire, il sera possible d’avoir recours à un « mécanisme de règlement des différends » entre Etats et investisseurs privés : l’Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS). Ainsi, les investisseurs outrés par le maintien d’une norme ou une quelconque résistance locale à l’invasion de leurs produits ou de leur mode de production, pourront poursuivre en justice l’Etat signataire récalcitrant devant un tribunal arbitral international tel que le CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs à l’Investissement) situé à Washington. La signature du Traité impliquera dès lors condamnation et peines financières lourdes jusqu’à assujettissement total.

La création d’un grand marché européen tant vanté par nos pseudo-élites n’a apporté que dérégulation, régression sociale, chômage, délocalisations, pauvreté, endettement organisé. Le grand marché transatlantique programmé sera un fantastique accélérateur de cette dégradation de nos conditions de vie.

Comment expliquer l’apparition de ce funeste projet des mondialistes ? Depuis plus de 30 ans maintenant, toute critique sociale un tant soit peu solide et organisée a disparu du continent européen. Les peuples tétanisés et sans perspective politique subissent et tentent d’ignorer la violence qui leur est faite. Or, le système capitaliste n’a connu de frein à son ignominie intrinsèque que parce que des obstacles à sa toute-puissance s’étaient maintenus. Dès lors que ces obstacles ont disparu, ce système apparaît sans fard dans sa pure logique d’oppression et d’écrasement des peuples.

L’Europe est une anomalie, un reste de frein à l’expansion nihiliste du Capital, du fait de ses particularités historiques, culturelles, un lieu de la conscience et du conflit politique, elle doit donc plier et s’aligner sur le diktat anglo-saxon ultra libéral.

Le TTIP c’est la négation du droit des peuples, la baisse de qualité généralisée, le règne définitif de l’ersatz et de la falsification des produits sur fond d’esclavage par la dette. Ce que nos ennemis souhaitent c’est l’avènement d’un monde d’hommes soumis et corvéables à merci, atomisés, déracinés, acculturés, abêtis, à durée de vie courte, mais producteurs et consommateurs de poisons à bas coût de production pour la victoire insensée du profit et de l’accumulation de capital.

Le TTIP constitue avec l’OTAN les deux faces d’une même pièce, économique pour la première, militaire pour la seconde, signifiant la destruction planifiée de toute souveraineté des peuples européens.

Il est urgent de comprendre la nature de ce projet mortifère, véritable fosse commune de notre civilisation. Lutter contre le TTIP, c’est s’opposer à la barbarie et à la déshumanisation programmée. Le TTIP est l’aboutissement logique d’une oppression qui a débuté au Royaume-Uni au début du XIXème siècle instaurant la déraison marchande et la dictature de la marchandise pour le profit d’une élite nihiliste et débilitante. Ce Système doit être abattu et la dénonciation du TTIP est l’occasion de la prise de conscience de cette nécessité historique.

07:41 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tafta, trans-atlantic free trade agreement, traité de libre-échange transatlantique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

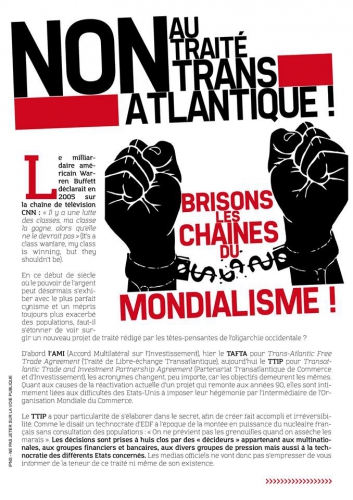

Campagne : Non au Traité Transatlantique !

Dans le cadre de la campagne de refus du Traité transatlantique, nous appelons à une importante mobilisation pour une diffusion massive de notre tract sur le sujet. L'action de terrain est nécessaire pour la libération de la France et de l'Europe !

Le tract de la campagne :

07:37 Publié dans Actions militantes, Matériel militant | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tract, campagne, osre, traité transatlantique, tafta | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

10/03/2015

Proudhon et Marx : Toujours irréconciliables ?

L’affrontement entre le Français et l’Allemand a fait couler beaucoup d’encre. « Entre le socialisme proudhonien et le socialisme marxiste, il y a un désaccord plus grave qu’une querelle politique ou une rivalité d’école. Ce sont deux tempéraments qui s’affrontent, deux conceptions de la vie qui s’opposent » écrivait Robert Aron. La brouille des deux philosophes ne s’est pas apaisée avec le temps, les plus dogmatiques de leurs partisans respectifs entretenant la rivalité.

Pourtant les choses avaient si bien commencé. Dès sa jeunesse, Proudhon a exercé sur Marx une influence constante. C’est en disciple et en continuateur de Proudhon qu’il a entrepris en 1844 ce qui deviendra la tâche exclusive de son existence. Marx a dit l’impression extraordinaire que firent sur lui les premiers écrits du "penseur le plus hardi du socialisme français" (1842). La Sainte Famille (1845) contient une véritable défense de Proudhon qui y est reconnu maître du socialisme scientifique, père des théories de la valeur-travail et de la plus-value. Il y défend le penseur français contre les attaques des « jeunes hégéliens ». Néanmoins, Marx pense déjà aller plus loin que Proudhon dans l’optique de la critique de l’économie politique :

« Dire que Proudhon veut supprimer le non-avoir et le mode ancien d’avoir revient exactement à dire qu’il veut abolir l’état d’aliénation pratique de l’homme par rapport à son essence objective, l’expression économique de l’auto-aliénation humaine. Mais comme sa critique de l’économie politique est encore prisonnière des présuppositions de l’économie politique, la réappropriation du monde objectif lui-même reste conçue sous la forme que la possession revêt dans l’économie politique. ». Lénine notera à propos de cet ouvrage : « Marx quitte ici la philosophie hégélienne et s’engage sur le chemin du socialisme. Cette évolution est évidente. On voit que Marx a déjà acquis et comment il passe à un nouveau cercle d’idées. ». (Cahiers philosophiques) .

Dans L’Idéologie allemande (1846) il réitèrera sa critique selon laquelle « Proudhon critique l’économie politique en se plaçant au point de vue de l’économiste, le droit en se plaçant au point de vue du juriste » tout en reconnaissant que « Proudhon oppose les illusions des juristes et des économistes à leur pratique ». Ces évaluations impartiales se situent dans sa polémique contre certains représentants d’un socialisme fumeux (« le socialisme vrai ») en Allemagne, qui s’attaquent malhonnêtement à Proudhon. Concernant l’idée de dialectique sérielle, formulée par ce dernier, Marx la qualifie de : «… tentative de fournir une méthode de pensée grâce à laquelle on substitue aux idées considérées comme des entités le processus même de la pensée. Partant du point de vue français, Proudhon est en quête d’une dialectique, comme celle que Hegel a réellement fournie. Il y a donc ici parenté de fait avec Hegel… Il était donc facile […] de faire une critique de la dialectique proudhonienne pour peu qu’on ait réussi à faire celle de la dialectique hégélienne ».

De fait, on comprend ici que Marx reproche au français ce qu’il a déjà critiqué chez Hegel, c’est-à-dire son idéalisme. Mais rappelons que Marx parlera également du « noyau rationnel » de la dialectique hégélienne. Hegel supérieur aux matérialistes vulgaires ! Alors, mutatis mutandis, qu’en est-il de Proudhon ? Ultérieurement, Marx écrira à propos de la dialectique proudhonienne, dans une lettre datée du 24 janvier 1865 : « Il s’efforçait en même temps d’exposer par la méthode dialectique le système des catégories économiques. Dans sa méthode d’analyse, la « contradiction » hégélienne devait se substituer à l’insoluble « antinomie kantienne ».

Pour la critique de ces deux gros volumes, je vous renvoie à ma réplique. J’y montrais, entre autres, qu’il n’avait pas percé le secret de la dialectique scientifique ; et d’autre part, qu’il partageait les illusions de la philosophie spéculative : au lieu de saisir les catégories économiques comme des expressions théoriques des rapports de production historiques qui correspondent à un niveau donné du développement de la production matérielle, sa divagation les transforme en idées éternelles, préexistantes. […] Proudhon avait un penchant naturel pour la dialectique, mais il n’a jamais compris la vraie dialectique scientifique ; il n’a réussi que dans le sophisme. »

Ce jugement sera définitif aux yeux de Marx.

La pensée émancipée de Marx va mettre au clair de nombreux concepts que Proudhon n’avait fait qu’aborder.

En mai 1846, Marx avait choisi Proudhon comme correspondant français du "réseau de propagande socialiste" qu’il organise. Mais, dans sa lettre d’acceptation, Proudhon, son aîné de dix ans, lui donne des conseils le mettant en garde contre le dogmatisme autoritaire, le romantisme révolutionnaire et l’esprit d’exclusion, néfastes à la cause socialiste. Piqué au vif, le jeune Marx rompit avec Proudhon, et aussitôt son admiration de disciple se changea en une rancune tenace et une sorte de fascination négative. Sa réponse aux thèses de Proudhon, Misère de la philosophie (écrite en 1847) si elle pointe certaines des insuffisances de l’œuvre du Français reste marquée par la rancoeur. Proudhon ne s’y trompe pas, loin d’attribuer leur brouille à un antagonisme doctrinal, il note : « En vérité Marx est jaloux… Le véritable sens de l’ouvrage de Marx, c’est qu’il a le regret que partout j’ai pensé comme lui et que je l’ai dit avant lui ». La pensée émancipée de Marx va mettre au clair de nombreux concepts que Proudhon n’avait fait qu’aborder. Sur le fond, Marx définit assez bien ce qui le sépare de Proudhon, dans un passage biffé de L’idéologie allemande : « Proudhon, que critiquait violemment, dès 1841, le journal des ouvriers communistes, La Fraternité, pour ses thèses du salaire égal, de la qualité de travailleur en général, et les autres préjugés en matière économique que l’on rencontrait chez cet excellent écrivain et dont les communistes n’ont adopté rien d’autre que sa critique de la propriété. »

A l’heure actuelle, Proudhon et Marx sont-ils encore irréconciliables ? Pour reprendre la démarche de Gurvitch, il nous paraît intéressant de les confronter et d’en tirer des éléments d’analyse pour notre époque : « La pensée de Proudhon et celle de Marx, au lieu de s’exclure, se complètent et se corrigent mutuellement ». Sur quel plan ? Probablement sur le plan des objectifs politiques que nous nourrissons contre le capitalisme et que les communards de 1871 avaient repris à leur compte sous l’appellation de fédéralisme. Proudhon écrivait en 1863 dans Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution : « Toutes mes idées économiques, élaborées depuis vingt-cinq ans, peuvent se résumer en ces trois mots : Fédération agricole-industrielle ; Toutes mes vues politiques se réduisent à une formule semblable : Fédération politique ou Décentralisation ; […] toutes mes espérances d’actualité et d’avenir sont exprimées par ce troisième terme, corollaire des deux autres : Fédération progressive. »

Le véritable fédéralisme est aux antipodes des caricatures que veulent nous en donner les politiciens européistes. Redonner le pouvoir aux travailleurs selon le principe de subsidiarité serait une amorce de réappropriation du politique en vue du dépassement de la logique du capital et de l’aliénation salariée que Marx, lui-même, a si bien analysée et dénoncée. Pendant que les zélateurs des deux « prophètes » s’acharnent à faire une différenciation tranchée, le mouvement ouvrier peut puiser sans dogmatisme dans leurs pensées.

13:22 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : proudhon, marx | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

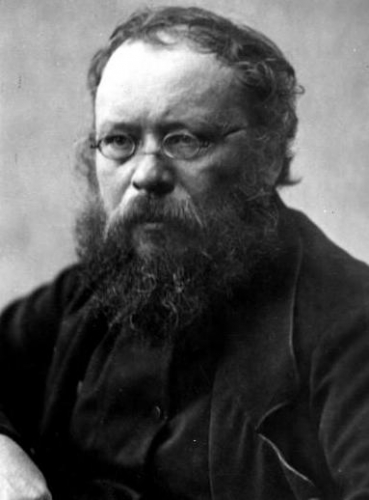

Pierre Joseph Proudhon : Philosophe de la révolte

Un Homme Libre

Né le 15 janvier 1809 à Besançon dans une famille très modeste. Proudhon est l’un des rares fondateurs du socialisme issu véritablement du peuple. Plus tard, il pourra dire avec fierté : « je suis pauvre, fils de pauvre ; j’ai passé ma vie avec les pauvres et, selon toute apparence, je mourrai pauvre ». Proche de la terre, c’est un homme rustique et fier. Nostalgique de son terroir franc-comtois dans son exil parisien, il éprouvera toujours un fort attachement pour la Nature. C’est à son contact quotidien qu’il passe son enfance. À la campagne, il sera garçon de ferme jusqu’à douze ans pour aider sa famille dans le besoin. « Proudhon n'est pas seulement issu du peuple, il lui reste attaché par toutes les fibres de son corps et de son esprit. Ce n'est pas lui que la révolte pousserait vers un nihilisme négateur de toutes les valeurs. Au contraire, c'est pour défendre les anciennes valeurs morales chères au petit peuple de France et menacées par la corruption de la Société moderne qu'il arbore le drapeau de l'insoumission. Ainsi s'explique le double caractère si surprenant de sa doctrine qui est traditionaliste et révolutionnaire à la fois. ».

Cette éducation populaire le vaccine à jamais contre l ‘Eglise. « Dieu c’est le mal » déclarait « le plus grand blasphémateur du siècle » comme l’avait bombardé un ecclésiastique réactionnaire dans un de ses prêches. Mais les rapports de Proudhon avec la foi sont loin d’avoir été aussi simples que certaines de ses formules à l’emporte-pièce. Ainsi, Proudhon croit que notre destin est entièrement entre nos mains et que nous ne relevons pas d’une autorité divine. « Ma conscience est mienne, ma justice est mienne et ma liberté est souveraine. Que je meure pour l’éternité, mais que du moins je sois homme, pendant une révolution du soleil ». S’il est profondément anticlérical et combat les prises de positions conservatrices des Eglises (« Mon Père, réplique-t-il un jour au curé de sa paroisse, mon Pâques ne vaut pas votre Vendredi saint »), il ne nie pas l’importance d’une démarche spirituelle, qui est pour lui une recherche d’un Absolu et la négation du matérialisme, et considère que « l’athéisme n’est pas une solution ». Provocateur et espiègle, il voit dans le Christ « Le Grand Prolétaire de Nazareth », un ancêtre du socialisme en quelque sorte, qui aurait bien du mal à se retrouver dans la bureaucratie qui prétend le servir.

Au début de son adolescence, il quitte sa campagne pour devenir élève boursier au collège de Besançon : « Il a bien fallu me civiliser, mais l’avouerais-je ? Le peu que j’en ai pris me dégoûte. Je trouve que dans cette prétendue civilisation, saturée d’hypocrisie, la vie est sans couleur ni saveur, les passions sans énergie, sans franchise : l’imagination étriquée, le style affecté ou plat ». Manquant des livres les plus nécessaires, il fait toutes ses études de latinité sans un dictionnaire.

La faillite de son père l’oblige à arrêter prématurément ses prometteuses études. Il rentre en apprentissage dans une imprimerie comme typographe. À partir de là, il va exercer une multitude de métiers et poursuivre en parallèle son éducation en autodidacte. Il se forgera une culture prodigieuse et un sens critique unique.

Confronté dès l’enfance à l’injustice du Capitalisme, Proudhon ne pouvait que se révolter contre ce système et consacre sa vie entière à l’éveil du Peuple. « Un certain amour de la justice, aidé de beaucoup de passion, m’a fait tout ce que je suis. Je n’aurais probablement jamais songé à écrire sans cela ». Devenu journaliste, il poursuivra sa recherche de la justice à travers les calomnies et les insultes. Emprisonné, tour à tour, par la Monarchie de Juillet, la République et l’Empire, il refusera toujours de se soumettre. Pour lui, l’homme libre ne doit pas connaître le moindre confort. Il faut au contraire qu’il sente toujours l’aiguillon du besoin et qu’il soit prêt à tout sacrifier. « Je sais ce que c’est que la misère, j’y ai vécu. Tout ce que je sais, je le dois au désespoir… » C’est en prison que Proudhon épousera Euphrasie Piégard, une ouvrière parisienne, qui l’aimera avec un dévouement parfait et lui donna quatre filles. Il nourrira toujours un profond amour pour sa famille, il se montrera un mari exemplaire et un père attentif.

Une philosophie de combat

Faire une synthèse de la pensée de Proudhon est une chose extrêmement difficile. « Philosophe combattant » avant tout, il proclame, dès ses premiers écrits, son horreur de toute doctrine érigée en système complet et définitif. Esprit en perpétuelle évolution, il n’avait pas peur de se remettre en question, au risque de donner une impression de confusion à son œuvre. Conscient de cela, il avait songé à rassembler et clarifier sa pensée foisonnante dans les dernières années de sa vie. Mais les circonstances ne lui en laisseront pas le temps. Malgré cela nous pouvons trouver une ligne directrice à son travail, une unité dans son œuvre.

À la base de la pensée proudhonienne, il y a une conception de la liberté individuelle souveraine. L’homme est d’abord un être libre que rien ne doit venir aliéner. Refusant de voir l’Homme écrasé par l’Homme, il s’oppose à tous les systèmes qui nient l’autonomie des personnes ou des collectivités librement choisies. Il ne suffit pas que la critique démolisse, disait Proudhon, il faut qu’elle affirme et reconstruise. Loin d’être un démolisseur incapable de bâtir, il propose une véritable alternative : le mutualisme et le fédéralisme. Il recherche à trouver un juste équilibre, à « trouver un état d’égalité sociale qui ne soit ni communauté, ni despotisme, ni morcellement, ni anarchie, mais liberté dans l’ordre et indépendance dans l’unité ».

Dans les sociétés basées sur le principe de la Propriété (qu’il définit comme le coeur du mal des sociétés modernes) et le Capitalisme, l’inégalité des conditions résulte de la force et du vol. En même temps, il n’accepte pas de refonder la société sur le principe d’une communauté qui déboucherait sur une étatisation totalisante où l’inégalité viendrait alors de l’enfermement dans l’uniformisation et de l’enchaînement de l’individu à la masse. « Il ne s’agit pas, écrit-il, de tuer la liberté individuelle mais de la socialiser ». Proudhon accorde un rôle central au Travail, qui est pour lui une activité portant en son sein le sens de la société. Il en fait une force créative qui doit être libérée de son aliénation capitaliste. La mise en place de l’autogestion ouvrière et paysanne garantirait à tous une juste rétribution de leurs efforts, selon l’antique maxime romaine : « A chacun ce qui lui revient selon sa capacité ».

Pour cela le mutualisme, basé sur un contrat librement accepté, serait l’alternative au communisme et au capitalisme. « Il y a mutualité, quand dans une industrie, tous les travailleurs, au lieu de travailler pour un entrepreneur qui les paye et garde leur produit sont censés travailler les uns pour les autres, et concourent ainsi à un produit commun dont ils partagent le bénéfice ». Le sens du mutualisme, c’est l’exploitation en commun des propriétés individuelles. Ainsi pour Proudhon, le principe mutualiste, bien mieux que le principe d’autorité, fonderait l’union des producteurs et des consommateurs, centraliserait leur force, assurerait l ‘unité et la solidarité de leurs intérêts. Le mutualisme articulé avec le fédéralisme ramènerait à l’unité toutes les divergences, résoudrait toutes les contradictions et, par conséquent, rendrait possible l’essor des sentiments de bienveillance et de dévouement que refoulait l’anarchie économique chère aux libéraux.

Partant de la base, le principe fédéraliste proudhonien visait à permettre la naissance d’une Europe unifiée dans sa diversité et devait limiter les risques de conflits entre les peuples.

Démocratie et Révolution

Une des constantes de la pensée proudhonienne est l’opposition radicale au système démocratique, tel que prétendait l’imposer les libéraux et les conservateurs. Pour lui, le suffrage universel est organisé de manière à servir la tyrannie des professionnels de la politique et à empêcher le peuple de véritablement prendre conscience des enjeux de ses choix. Les citoyens capables et indépendants sont écartés d’office par le jeu des institutions, suspectés d’être honnêtes et d’avoir des velléités de changement. Proudhon, qui fut représentant de la nation, nous a laissé une description de la vie politique sous la République qui garde son actualité : « Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu’on appelle une Assemblée Nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l’état du pays sont presque toujours ceux qui le représentent ».

Les aspects néfastes du système démocratique lui apparurent aux lendemains de la révolution de 1848. Malgré la proclamation de la République, rien n’avait changé dans le jeu politique. La bourgeoisie conservait le pouvoir et s’appuyait sur l’appareil étatique pour se maintenir. Il savait que le Peuple n’était pas encore assez prêt pour la vaincre et s’imposer. Il fallait d’abord passer par une période de prise de conscience collective et d’éducation populaire (démopédie). Le devoir des révolutionnaires étant de servir à ce travail et à démasquer le jeu des démagogues de tous poils qui utilisent l’ignorance du peuple pour faire carrière.

Proudhon accorda une grande importance à « la capacité politique de la classe ouvrière », c’est-à-dire au moment où, d’abord, elle parvient à avoir conscience d’elle-même, à distinguer et à séparer ses intérêts propres de ceux de la bourgeoisie ; puis à concevoir sa propre constitution et à formuler le sens de son existence. Elle devient, au final, une classe capable d’organiser la société sur d’autres bases.

Partisan d’une démocratie directe et partant de la base, Proudhon a développé un anti-parlementarisme qu’il transmettra bien plus tard à une partie du mouvement ouvrier. Cette tradition se retrouvera dans le syndicalisme révolutionnaire pour qui seule l’action directe (grève générale, occupation d’usine, sabotage) est révolutionnaire. Cet aspect de la pensée proudhonienne garde toute son actualité à notre époque.

Permettez, chers camarades lecteurs, une petite digression. Aujourd’hui comme à l’époque de Proudhon, vivons-nous véritablement en démocratie ? Cette question peut paraître provocatrice, on nous rétorquera que malgré ses disfonctionnements notre bonne vieille démocratie n’est pas un système totalitaire avec un appareil répressif sanguinaire. Cela est vrai. Mais là où le bât blesse c’est que lorsque nous en venons, simplement, à l’étymologie du mot “démocratie”, on obtient “pouvoir du peuple” et lorsque nous nous intéressons à la définition proposée par le dictionnaire, nous avons “régime où le peuple exerce sa souveraineté”. Or, pour que le peuple soit détenteur du pouvoir et qu’il exerce sa souveraineté, il faudrait qu’il en ait les moyens et que çà l’intéresse … Cela n’est pas franchement le cas actuellement. D’une part, le peuple est largement manipulé par des « faiseurs d’opinion » à la solde de l’oligarchie. La “démocratie” n’est plus qu’un paravent politiquement correct pour faire accepter ce que les puissants ont décidé d’imposer aux peuples. D’autre part, on remarque que le peuple ne s’intéresse que peu à la vie démocratique (fort taux d’abstention aux élections, faible taux de militantisme au sein des partis et associations politiques), et c’est un cercle vicieux. On notera d’ailleurs que le microcosme politique (élus, militants, permanents…) est composé seulement de quelques dizaines de milliers de personnes dans un pays comme la France : certains d’entre eux sont de simples exécutants et la plupart se partagent les miettes du gâteau… Pour cela, la “démocratie” est devenue un mot vidé de son sens, utilisé à tour de bras pour désigner le consensus mou dans lequel nous vivons. Ainsi, proposer un changement qui déplaît au Système peut vous faire qualifier “d’ennemi de la démocratie” et ainsi permet de vous disqualifier définitivement ... Dans l’absolu, nous pouvons critiquer la démocratie. Le problème sera le risque de confusion entre une critique du Système actuel qui n’a rien de démocratique comme nous venons de le voir et la critique de la Démocratie authentique.

Nous sommes irrémédiablement du côté du peuple, nous sommes le peuple. Nous ne pouvons donc pas opter pour la tyrannie totalitaire ou pour l’oligarchie (dont nous vivons actuellement une forme ploutocratique), mais la démocratie représentative a montré, par ses dérives, ses faiblesses. Les élections ne sont plus l’expression du peuple, mais un simple jeu d’alternance. C’est pour cela que l’enseignement de Proudhon est pour nous un héritage précieux. Il montre que d’autres formes d’organisation sociale et politique sont possibles. Pour cela, une révolution totale est nécessaire : « Une révolution est une force contre laquelle aucune autre puissance, divine ou humaine, ne peut prévaloir, dont la nature est de se fortifier et de grandir par la résistance même qu’elle rencontre. On peut diriger, modérer, ralentir une révolution. On ne refoule pas une révolution, on ne la trompe pas, on ne saurait la dénaturer ni, à plus forte raison, la vaincre. Plus vous la comprimez, plus vous augmentez son ressort et rendez son action irrésistible. La révolution ne démord pas. Et pour une raison toute simple, c’est qu’elle ne peut avoir tort ».

Proudhon a cherché à tirer les enseignements des épisodes révolutionnaires de son époque. Pour lui, il n’est pas dans la nature des masses de se révolter si ce n’est contre ce qui la touche directement, comme la misère ou le chômage. La réussite d’une insurrection ne dépend pas d’une véritable bataille, mais uniquement de la généralité et de la rapidité du mouvement. Les forces révolutionnaires doivent être prêtes à prendre le pouvoir et à répondre rapidement à la demande du peuple. Cela implique une préparation minutieuse et une imprégnation des classes populaires par les idées révolutionnaires.

Proudhon meurt en 1865. Il laisse une œuvre immense et de nombreux disciples venus des horizons politiques les plus variés. Comme nous l’avons vu, sa démarche garde son actualité. La pensée proudhonienne peut nourrir (avec d’autres influences) une réflexion plus large et actualisée sur le sens que nous voulons donner à notre combat.

13:16 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre joseph proudhon | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net