26/09/2014

Pierre Le Vigan : Chronique des temps modernes

Le travail créatif contre l’aliénation par le travail

Avec Chronique des temps modernes (qui reprend et élargit en fait Le front du cachalot, paru en 2009), Pierre Le Vigan livre un ouvrage foisonnant, qui aborde une multitude de thèmes aussi bien politiques et anthropologiques que cinématographiques, littéraires et psychologiques. A travers une foule abondante de pensées, de méditations et d’aphorismes, l’auteur dresse une sorte d’inventaire critique général de la modernité. Pourtant, il ne sombre jamais dans la nostalgie pure et simple du passé ; et l’on peut même dire au contraire que l’avenir ne cesse d’éclairer le livre, comme un horizon porteur de sens, offert à qui prendrait encore la peine de se soucier de lui.

A côté de ce qui enracine, en somme, existe aussi ce qui meut. En même temps qu’un homme puise sa source dans son passé, il agit pour l’avenir. Cela fait écho en quelque sorte à la distinction opérée par Hannah Arendt entre « ce que je suis » et « qui je suis ». « Ce que (je suis), dit Pierre Le Vigan, regroupe mes appartenances, mon identité, ma provenance. Qui (je suis), c’est ce que je fais, mes actes, l’acteur que je suis : c’est moi-même en tant que je me découvre dans mon expérience. » Cette dualité parcourt à vrai dire l’ensemble de l’ouvrage, judicieusement tiraillé entre le respect pour ce dont on hérite et l’enthousiasme pour ce qu’on tente de construire. Par là, le propos d’ensemble tranche assurément avec un simple discours anti-moderne ou traditionaliste. Critiquer la modernité et respecter la tradition ne sauraient signifier qu’on momifie ce qui est mort pour le préserver tel quel dans l’éternité.

Reste que notre époque nous donne souvent de quoi nous lamenter. « La perte des repères et des normes est ce qui crée la souffrance sociale, souffrance dont ceux qui ont encore des repères sont les premières victimes. » Partout à l’entour, on peut voir les stigmates d’un monde déstructuré. Les contemporains vivent dans une sorte de chaos représentationnel, dans un nihilisme des valeurs et des émotions, qu’ils tentent péniblement de compenser par une frénésie artificielle et exaltée. Mais de tels processus de compensation ne peuvent durer qu’un temps, car, après la frénésie, vient l’épuisement. « Le rapport de l’homme au temps a changé. Les problèmes doivent être résolus instantanément. L’homme vit à flux tendu : les décisions ne peuvent être reportées. Le vécu du temps devient moins un vécu de la durée qu’un vécu de l’urgence. Cela ne vas pas sans une certaine ivresse, mais aussi sans les retombées de celle-ci : dégrisement, lassitude, épuisement. D’où des stratégies de ralentissement du temps, comme la dépression […]. » Le paradoxe est en somme que « plus les chemins de fer avancent, moins il y a de bitards », comme disait Mérimée. En d’autres termes, plus il y a de progrès, moins il y a de poésie et de joie de vivre. La modernité triomphante n’a été à bien des égards que l’aboutissement d’un long processus de déclin de la civilisation.

Cet effondrement a toutefois un nom, qui est en même temps une cause : l’économisme. Si nos repères s’étiolent, si le sens est absent, c’est en effet que nous nous abîmons purement et simplement dans le matérialisme économique, qui nous fait oublier la dimension proprement existentielle de notre être. « Selon Bernard Stiegler, la société de consommation tue la capacité de s’aimer soi-même. Elle noie chacun dans une foule fascinée et sidérée par les objets et empêche les constructions d’identités propres à chacun. En annulant le rôle des environnements proches, la société de consommation prive chacun de passé tout comme d’avenir, et nous met dans un état d’absence à soi. »

Notre problème n’est donc pas seulement déterminé par le capitalisme, comme tendaient à le penser les marxistes orthodoxes. Car ce ne sont pas uniquement les rapports de production matériels qui induisent notre mal-être : c’est d’abord et avant tout la mentalité dominante de notre époque, qui nous voue au « toujours-plus » plutôt qu’au « toujours-mieux ». Nous privilégions le quantitatif plutôt que le qualitatif, et nous en oublions de vivre. C’est pourquoi Thierry Maulnier avait raison de dire : « Faîtes du sport, vous ne vivrez pas plus vieux, mais vous vivrez plus jeune. » Il faut rapprendre à bien vivre, au lieu d’être obsédé par l’accumulation. Pour autant, le capitalisme demeure l’une des expressions de cette mentalité quantitativiste, et c’est bien en ce sens qu’il doit être combattu. « Pascal Bruckner, dans Misère de la prospérité. La religion marchande et ses ennemis (Grasset, 2002), […] critique moins le capitalisme que l’économisme. Critiquer le capitalisme comme effet d’une mentalité plutôt que comme une cause : il n’y a rien à dire contre cela. On ne peut être anticapitaliste sans critiquer l’économisme. » Le capitalisme renforce la mentalité quantitativiste du monde moderne. En même temps qu’il constitue une expression de cette mentalité, il constitue donc aussi un facteur essentiel de son expansion. Le capitalisme crée une société où tout le monde se trouve enferré malgré lui dans des modes d’existence nihilistes, c’est-à-dire dépourvus de sens. Et le lieu principal de cette aliénation n’est autre que le travail.

L’aliénation par le travail fait l’objet de très belles analyses tout au long du livre, comme dans cette page consacrée à Robert Kurz, Ernst Lohoff et Norbert Trenkle (Manifeste contre le travail, Léo Scheer, 2002). « La thèse est simple : le travail ne s’oppose pas au capital comme le croit un marxisme primaire, mais est transformé par le capitalisme en pur facteur de production et en ressource à valoriser. L’essentiel serait donc la critique de l’aliénation par le travail. La cause est entendue et les situationnistes avaient déjà critiqué tant le travail que le fétichisme de la marchandise, critique toujours actuelle. Mais le passage d’une critique du capitalisme à la critique du travail soulève deux objections. Elle aboutit à minimiser, voire estomper l’enjeu dont le travail est l’objet quant à la valeur qui lui est affectée et à la répartition de ses fruits. En d’autres termes, elle estompe les enjeux de classe – qui sont bel et bien réels. En outre, […] à nier les que le travail soit un invariant anthropologique, à nier ses aspects positifs de constituant d’identité, à le critiquer d’une manière radicale, on se condamne à ne pas voir les excès réels de la pression du travail, l’aliénation propre non au travail mais au salariat. On se condamne aussi à ne pas réfléchir sur les conditions de travail à changer. Ces critiques du travail […] font l’impasse sur la vraie question : restaurer la joie par le travail, lui donner une dimension créatrice, lui donner une place qui soit plus équilibrée par rapport au temps hors travail […]. »

Le travail n’est pas une mauvaise chose, en lui-même : voilà une belle leçon héritée du monde ancien ! Mais, précisément parce que le travail structure et anoblit l’homme, il doit conserver sa dimension qualitative, sous peine de devenir aliénant et d’opprimer l’âme. Le travail moderne signe trop souvent la fin de toute aspiration élevée, au nom d’exigences rentabilistes abêtissantes. C’est ce que disait par exemple Henry David Thoreau, qui s’affirmait ainsi comme un critique radical, non pas du travail, mais de l’aliénation dans le travail. Comme tous les critiques du travail, c’était d’ailleurs un grand travailleur ! Il soutenait que l’argent devient de nos jours le seul moteur du travail, alors que nous devrions plutôt travailler par goût de ce que nous faisons. Pierre Le Vigan cite un texte de 1863 : « Le but recherché par un travailleur ne devrait pas être de gagner sa vie, d’avoir un bon travail, mais de bien accomplir une certaine tâche. En outre, d’un simple point de vue pécuniaire, la ville ferait des économies en payant suffisamment ses employés de façon qu’ils n’aient plus l’impression d’accomplir leur travail pour de basses considérations, c’est-à-dire simplement pour gagner leur existence, mais pour un but scientifique, voire moral. N’embauchez pas un homme qui fait un travail pour de l’argent, mais plutôt celui qui l’accomplit parce qu’il aime sa tâche. »

Cela revient à dire que le bon travail, en fait, n’est autre que le travail libre, par opposition au salariat. Le bon travail ressemble beaucoup à ce que les Romains appelaient l’otium, que l’on traduit généralement par « temps libre ». Mais il faut bien comprendre que le loisir ainsi entendu n’avait rien à voir avec l’indolence. C’était une véritable activité, dont on s’acquittait à des fins constructives. « Dans son sens premier, le loisir était un temps pour l’étude (scholè). Tandis que le temps libre, notion plus large, était l’otium, ce qui implique l’idée d’une disponibilité, d’une ouverture. Chez les Romains, […] l’otium est le temps du repos. Non un temps de la paresse, mais un temps pour réparer la fatigue. Le loisir doit être honorable, comme le dit Cicéron à Atticus. […] Pour Sénèque (Ier siècle de notre ère), le temps du loisir doit se soucier des affaires publiques. Ce n’est pas un temps pour l’individualisme et le repli sur soi. Selon Sénèque encore, l’esprit meurt de trop de repos. »

L’homme moderne manque en définitive de loisir, de liberté et d’enthousiasme dans son travail tout comme il manque de travail, de structure et d’abnégation dans ses loisirs. Le capitalisme nous aliène à travers un salariat oppressant dévolu à la seule rentabilité, tandis que le déclin de la sphère publique nous abandonne à l’individualisme durant nos périodes de temps libre. Nous perdons à la fois le sens du travail bien fait et celui de l’action communautaire spontanée. Autant dire que nous perdons en fait notre rapport au sens tout court, car plus rien ne peut avoir de sens lorsqu’à la fois le travail et le temps libre sont ainsi désincarnés. Lire le livre de Pierre Le Vigan est donc une bonne manière de passer son temps libre. C’est un antidote au spleen et au désoeuvrement, un baume apposé sur les plaies mortifères de la modernité.

Thibault Isabel

> Pierre Le Vigan, Chronique des temps modernes, La Barque d’Or, 236 p.

13:31 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe le vigan, thibault isabel, chroniques des temps modernes | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

26/08/2014

Entretien avec Jean Haudry : A la recherche de la Tradition européenne

Né en 1934, Jean Haudry est le spécialiste français des langues Indo-Européennes. Ancien titulaire de la chaire de « sanscrit et grammaire comparée des langues indo-européennes » à l'université Lyon III. Jean Haudry est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, et contribue régulièrement à des revues scientifiques comme le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, mais aussi aux périodiques Krisis et Nouvelle École. Personnalité marquante et figure de la recherche universitaire française, il nous fait l'honneur de répondre à nos questions.

R/ Comment avez-vous été amené à consacrer vos recherches aux indo-européens ?

Le passage se fait de lui-même quand on étudie et enseigne une langue vivante, morte ou reconstruite : je me suis intéressé aux Indo-Européens comme un latiniste aux Romains, un angliciste aux Anglais.

R/ Que recouvre le terme d'indo-européens ?

Les Indo-Européens sont les locuteurs de l’indo-européen reconstruit, mais, contrairement aux Romains et aux Anglais, ils ne sont saisissables qu’à travers la langue.

R/ Un vif débat existe, dans le monde universitaire sur le « berceau » de ces peuples. Vous avancez l'idée d'un origine géographique circumpolaire, comment en êtes-vous venu à cette conclusion ?

Le débat sur l’habitat originel n’est pas spécialement vif. Il tourne en rond depuis un siècle et demi environ sans que des progrès décisifs aient été accomplis, même si l’hypothèse d’une dispersion à partir de la Russie méridionale (la « théorie des kourganes ») est aujourd’hui privilégiée.

L’idée d’une origine circumpolaire d’une partie de la tradition indo-européenne n’a aucun rapport avec la question de la dispersion des Indo-Européens. Personne ne suppose que ce peuple néolithique pratiquant l’agriculture et l’élevage se soit dispersé à partir de ces régions inhospitalières. Mais j’observe, à la suite de Krause et de Tilak, qu’une part non négligeable de la tradition, notamment ce qui a trait au cycle annuel, et plus particulièrement à la « longue nuit », aux « aurores de l’année » ne se comprennent qu’à partir d’une expérience vécue des réalités circumpolaires.

R/ L'aspect linguistique est-il lié à une culture commune? Une civilisation indo-européenne a-t-elle existé ? Quelle fut sa diffusion géographique et durant quelle période ?

Toute langue a des locuteurs qui constituent un peuple, grand ou petit, indépendant ou non, et tout peuple a une culture qui lui est propre, même s’il partage sa civilisation matérielle avec d’autres peuples.

Les Indo-Européens ne font pas exception. Il se trouve que nous pouvons inférer (sinon reconstruire, comme pour la langue) une part de cette culture. Quant à leur civilisation matérielle, elle a évolué avec le temps et le lieu : une part du vocabulaire reconstruit implique pour la période finale de la communauté une civilisation néolithique de régions tempérées, mais on trouve quelques vestiges d’une civilisation plus ancienne, mésolithique ou paléolithique. La diffusion géographique varie considérablement avec les époques. Le nombre et la précision des concordances linguistiques (grammaticales et lexicales) donnent à penser que l’aire initiale était exiguë. Mais elle s’est étendue progressivement à la quasi-totalité de l’Europe et à une part importante de l’Asie, avant d’essaimer sur le reste du monde.

R/ A travers leurs mythes et leurs épopées, que pouvons-nous connaître des idéaux et des valeurs des indo-européens ?

Les idéaux et les valeurs, et plus généralement les préoccupations majeures, sont saisissables directement à travers le formulaire reconstruit et les groupes de notions comme celui des trois fonctions. Les mythes et les épopées appartiennent aux temps historiques et ne nous apprennent donc rien directement sur les préoccupations des Indo-Européens de la période commune. Ils doivent préalablement être soumis à une reconstruction interne comme l’a fait Dumézil pour le Mahâbhârata.

R/ Le fondateur des études indo-européennes modernes, Georges Dumézil mit en lumière l'organisation en trois fonctions de cette société. Que signifie ce concept de trifonctionnalité ?

Les trois fonctions représentent une conception du monde et non une organisation de la société (1). Les deux peuples qui les ont mises en application, les Celtes et les Indo-Iraniens, ont innové. L’innovation majeure et initiale a été la constitution d’une caste sacerdotale.

R/ Vous rappelez qu'il existait une « mobilité sociale » au sein de cette société. Qu'en était-il?

Le degré de mobilité sociale a varié avec les époques. Il a diminué dans les sociétés qui ont accordé plus d’importance à la naissance qu’à la valeur individuelle, mais il s’y est souvent produit des réactions qui ont rétabli pour un temps la mobilité sociale. Un exemple est celui de la « société héroïque » de la fin de la période commune et de la période des migrations et de la chevalerie qui en est un prolongement.

R/ Quelle était la conception de la communauté des Indo-européens ? Il semble que l'aspect organique et la recherche d'une harmonie sociale fut une caractéristique de cette culture ? Sont-ils à l'origine d'un certain esprit communautaire que nous retrouvons en Europe ?

L’image du « corps social », typique d’une conception organique de la société, est largement attestée ; elle peut être attribuée à la période commune. Elle a persisté longtemps en Europe, mais a été battue en brèche par des idéologies de guerre civile, en particulier depuis la fin du XVIIIème siècle. Elle est aujourd’hui exclue par le remplacement d’une partie de la population originelle par des populations d’origine étrangère.

R/ Que représente le sacré dans la conception du monde des peuples indo-européens ?

Dans la période la plus ancienne de la tradition, la notion de sacré s’applique, à en juger par les noms divins reconstruits, à l’univers et en premier lieu aux cycles temporels : Ciel du jour / Soleil, Aurore, Lune, Terre, et au Feu. La période intermédiaire a intégré ces entités cosmiques dans le système des trois fonctions, d’où les triades fonctionnelles et les divinités trifonctionnelles. La dernière période, celle de la « société héroïque » qui précède immédiatement la dispersion, sacralise les solidarités électives et la fidélité personnelle à l’intérieur du compagnonnage. De là proviennent les divinités comme la Fides romaine « loyauté » ou le *Mitra indo-iranien « contrat d’amitié ».

R/ Que nous ont transmis les indo-européens ? Que peuvent-ils encore nous enseigner en vue d'une future renaissance de la civilisation européenne ?

Nous Français leur devons d’être ce que nous sommes à travers nos ancêtres les Gaulois, les Romains et les Germains, trois groupes ethniques apparentés porteurs de cultures compatibles entre elles, à en juger par ce qu’on nomme « interprétation romaine » des divinités celtiques et germaniques.

R/ Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous nous avez consacré.

Note:

1- On nomme “idéologie tripartite” la répartition de l'ensemble des activités cosmiques, divines et humaines en 3 secteurs, les “trois fonctions” de souveraineté magico-religieuse, de force guerrière et de production et reproduction, mise en lumière par Georges Dumézil. On ne saurait parler d'un “objectif” quelconque à propos de cette tripartition : il s'agit en effet d'une part (essentielle) de la tradition indo-européenne, et non d'une construction artificielle, comme celles des “idéologues”.

20:20 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean haudry, dumézil, indo-européens | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

19/08/2014

Jack London, le voyageur de l’abîme

QUI ETAIT AU JUSTE JACK LONDON ? La figure de l’auteur de Croc Blanc nous semble familière et pourtant sa véritable personnalité nous échappe. Jugé comme un écri- vain mineur de la littérature dite po- pulaire ou de jeunesse, on le réduit bien trop souvent à un apologiste de la vie au grand air tout juste bon à servir d’exemple à quelques troupes de boys scouts rancis. Mais cette ap- proche bien convenue, cache les as- pects les plus subversifs de cet hom- me en perpétuelle révolte.

Sur la route...

Le 12 Janvier 1876, Jack London voit le jour à San Francisco. Il n’est pas franchement désiré : son père, un astrologue ambulant, préfère fuir ses responsabilités familiales et abandonne la mère de l’écrivain, sa maîtresse illégitime, dans le plus complet dénuement. Elle tente alors de se suicider. Jack se verra reconnu quelques mois plus tard par John London, un honnête et robuste travailleur, qui lui donnera son nom et toute son affection. Délaissé par sa mère, qui s’enferme dans des expériences de spiritisme, il devra très vite ne compter que sur lui-même. Sa famille traversant régulièrement des problèmes financiers, il doit travailler très jeune pour subvenir aux besoins des siens.

Dès dix ans, il distribue des journaux. À quatorze, il travaille en usine et découvre l’exploitation capitaliste. London cherche à se libérer de cette emprise et quitte cet emploi. Avec quelques économies, il achète une minuscule barque et sent va piller les paquets à huître de la baie de Frisco. Première aventure où il découvre la passion de la mer, l’évasion par la lecture et les vapeurs empoisonnées de l’alcool. Lorsque son bateau prend feu et coule, à la suite d’une beuverie, Jack s’engage par nécessité dans la patrouille des gardes-pêche. Le pirate et devenu gendarme, il traque ses anciens compères sans réelle joie. Mais cela ne dure pas, l’aventure l’appelle et on le retrouve par- tant vers le Japon pour une campagne de chasse aux phoques.

À son retour, la crise économique ravage les Etats-Unis. Il rejoint les rangs de l’armée des hobos, qui sillonnaient le pays de petit boulot en travail saisonnier. Sautant clandestinement dans les trains de marchandises et « brûlent la dur », London veut rejoindre la grande marche des chômeurs vers le Capitole. Il racontera ses aventures dans son recueil de nouvelles, « La Route », auquel Jack Kerouac, autre ange perdu, rendra l’hommage que l’on connaît.

Rude vie que celle de ces vagabonds du rail, mais elle sera un moment clé de son existence : « J’étais né dans la classe ouvrière et, à l’âge de dix-huit ans, je me retrouvais plus bas qu’au départ. J’étais dans la cave de la société, dans les profondeurs souterraines de la misère dont il n’est ni convenable ni décent de parler. J’étais dans la fosse, l’abîme, le cloaque humain, le chaos et le charnier de notre civilisation » écrit-il. À partir de là, il aura conscience de l’existence de la lutte des classes et de la fraternité humaine. Certains de ses compagnons d’infortune lui parleront des théories socialistes qui marqueront toute sa réflexion politique. Dès lors sa révolte ne sera plus uniquement une manifestation d’individualisme, elle est orientée par une connaissance des mécanismes du système. Autre expérience cruciale de la vie du jeune Jack, la confrontation à l’injustice de la justice bourgeoise qui le condamne à la prison pour simple vagabondage.

Quand il revient sur la côte Ouest, il est bien décidé à sortir de « l’abîme ». Conscient qu’il lui faut des armes intellectuelles, il reprend ses études et se plonge dans la lecture de Nietzsche, Darwin, Spencer et Marx. À force d’efforts, il rentre à l’université, mais il se sent très vite à l’étroit au sein de l’Université. La frivolité des étudiants, la suffisance des pro- fesseurs et la pesanteur du conformisme de l’institution l’amènent à chercher des répon- ses à sa soif de connaissance hors des sentiers battus.

En plus d’être un autodidacte, il est un activiste révolutionnaire qui n’hésite pas à haranguer les foules dans les réunions socialistes d’Oakland. « Vous vous demandez pourquoi je suis socialiste ? C’est parce que le socialisme est inévitable, leur disait-il, parce que le système actuel est déraisonnable et pourri !». Son engagement révolutionnaire ne cessa jamais et il n’hésita jamais à mettre sa réputation au service de la cause. Sous la pression de ses camarades, il se présenta aux élections de la mairie d’Oakland sous l’étiquette socialiste. Sachant qu’il n’avait aucune chance d’être élu, il accepta de servir de porte-drapeau.

Au final, London récolta deux cent quarante-cinq voix et une réputation de dangereux agitateur dans la bonne société. Mais pour lui, l’important était que les idées qu’il défendait avaient trouvé un échos1.

La vie est une lutte !

Dès 1897, une rumeur se répand dans toute l’Amérique, balayant comme un vent de folie la baie de San Francisco : il y a de l’or dans le Klondike ! Il n’en faut pas plus pour réveiller la soif d’aventures du jeune London. Son sac fait (avec le Capital de Marx comme livre de chevet), il entreprend le long voyage vers le Nord. Sur la piste au cœur du grand « silence blanc », une quête initiatiquecommence, où la recherche de l’or s’effacera devant le dépas- sement de soi :" C’est dans le Klondike que je me suis réellement découvert. Là-bas, personne neparle .Tout le monde pense . On y développe une vraie vision des choses. Ce fut mon cas".

Le Grand Nord deviendra pour lui un vaste laboratoire où il pourra observer les passions humaines s’entrechoquer, où il verra éclater le vernis de civilisation de l’homme moderne pour laisser apparaître le pire comme le meilleur de l’être humain.

Témoin privilégié de la rapacité et de la folie des « fils du loup » (les hommes blancs) et de la lente mort des « enfants du froid » (les indiens condamnés à disparaître), il gardera une vision bien pessimiste du développement de la modernité.

Dans le Grand Nord, il ressent la force de la Nature, qui le fait se sentir une « infime particule de vie voyageant à travers les étendus hantées d’un monde mort, l’homme tremble de son audace et il sent que son existence ne vaut guère plus que celle d’un ver de terre. Des pensées étranges l’assaillent, et tout le mystère de l’Univers cherche à se manifester. Il est envahi par la peur de la mort, du monde, par l’espoir de la Résurrection, le désir de l’Immortalité, et c’est alors qu’il marche seul avec Dieu. Si jamais il en existe un. »

C’est durant l’hiver 1897-98, que mûrissent ses dons de conteur. Enfermé dans une cabane perdue dans le Grand Nord, il entend les mille récits des coureurs de vent, prêche le socialisme et récite des pages entières de Darwin et Milton à ses compagnons envoûtés. En juin 1898, Jack London quittera le Klondike, atteint de scorbut, pauvre en or (il n’ en aura trouvé que pour 4 dollars et 50 cents) mais riche en inspiration.

A son retour à Oakland, il trouve sa famille sans ressources après la mort de son père durant son séjour arctique. Privé d’emploi, il tente sa chance en écrivant une masse impressionnante de manuscrits. Il harcèle les éditeurs et accumule près de deux cent soixante-six refus en une année. Pourtant London ne se décourage pas. Progressivement ses premières nouvelles paraissent dans les journaux et en Avril 1900, son premier livre à succès, « Fils du Loup », lance sa carrière d’écrivain populaire.

Le « Kipling du Nord »

En à peine seize ans, London va écrire cinquante et un livres. Il sera l’auteur le plus lu de son époque et probablement le plus riche. Mais paradoxalement, il vivra ses dernières années couvert de dettes, pourtant il ne refusera jamais son aide à personne. Sa générosité ne sera pas souvent payée de retour, mais peu lui importe : « J’ai une faiblesse : ma curiosité de la nature humaine. N’ayant aucun dieu, c’est l’Homme que je vénère. Et il n’est pas jusqu’à la bassesse dont il est capable qui ne m’induise au respect, car je sais aussi combien il peut s’élever. Cette faiblesse, le désir de connaître chaque âme étrange que je rencontre, m’a mis plus d’une fois dans le pétrin ».

Victime de son succès, il écrit à un ami « dès l’instant qu’un type accomplit quelque chose de passable, le voilà condamné pour le restant de ses jours à faire la même chose ». Il s’acharnera à la suite de sa série de nouvelles sur le Grand Nord et surtout après l’Appel de la Forêt et Croc Blanc à « sortir d’Alaska ». Si le public l’associe pour toujours à ses aventures nordiques, lui, ressent le besoin d’explorer d’autres sentiers vierges de son imagination. Il est l’écrivain du chaos, toujours à la recherche du savoir sauvage, déchaînant la tempête jusque dans son âme pour trouver la force créatrice. Il est l’homme d’une époque qui découvre la vitesse et la puissance et qui est prise de vertige devant le vide qui déjà s’ouvre sous ses pas.

London a conscience d’appartenir à une race de Prométhée géniaux et de Faust inconscients, et il en tire une juste fierté. Ses livres sont la description froide et implacable de la lutte de l’hom- me contre l’adversité, qu’elle soit causée par la Nature ou par la Société.

Il s’en va ainsi explorer les bas-fonds de l’East End de Londres. Pendant quatre-vingt-six jours, il va vivre au « cœur des ténèbres » de la misère des sans abris et des chômeurs. Il en sortira un livre d’une force incroyable, le Peuple de l’Abîme, vaste réquisitoire contre le capitalisme triomphant.

Friedrich Nietzsche a écrit que lorsque vous regardiez dans l’obscurité de l’abîme, l’abîme regardait en vous. Après son expérience londonienne, il croit prendre du repos en partant faire le tour du Pacifique avec sa femme et quelques amis. Cela se révèlera être un cauchemar digne d’un film d’Herzog. La croisière calamiteuse du Snark, son bateau, et les multiples maladies causées par le climat tropical lui laisseront pourtant le temps d’écrire son chef d’œuvre, Martin Eden. Il craint de devenir fou et se remet à boire.

Son retour au Etats-Unis ne change rien, il sombre progressivement dans la maladie. Malgré tout il continue sa mar- che : « j’aimerais mieux être un superbe météore, chacun de mes atomes irradiant d’un magnifique éclat, plutôt qu’une planète endormie. La fonction propre de l’homme est de vivre, non d’exister. Je ne gâcherais pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps ». Mais les coups du destin pleuvent, La Maison du Loup brûle entièrement en 1913. Il avait voulu faire de la Wolf House le lieu de rassemblement pour sa famille et ses amis, ainsi qu’un modèle concret de son rêve socialiste où régneraient la justice sociale et le partage. Il sait dès lors que ses rêves ne seront pas immortels.

La Première Guerre Mondiale éclate ; fatigué de la folie des hommes, London tourne le dos au conflit et part pour son dernier voyage sur les pas de Stevenson. À Hawaï, les polynésiens le considèrent comme l’un des leurs. Au milieu de ce peuple encore à l’écart de la civilisation, il croit pouvoir trouver le Paix. Mais la maladie le ronge et l’oblige à rentrer vers le monde moderne. Comprenant que la route touche à sa fin, il préfère faire sa sortie de scène de la manière la plus digne. Il s’injecte (accidentel- lement ou volontairement ? la question reste encore débattue) une dose mortelle de morphine le 22 novembre 1916. « Et tout au fond, il sombra dans la nuit, çà il le sut encore : il avait sombré dans la nuit. Et au moment même où il le sut, il cessa de le savoir... » (Martin Eden)

Rébellion numéro 18 - Mai/Juin 2006

22:01 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jack london, socialisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

17/08/2014

L'Horrible Passion : Rituel funéraire et tentation de la lumière

Remarqué lors de leur concert à Toulouse en 2012, l'Horrible Passion fait partie de ces formations musicales que l'on aime à écouter tout en savourant une verre d'absinthe. À la croisée des Joyaux de la Princesse et du Café de l'Enfer, leur musique nous enivre de son parfum néo-classique savamment mélé aux élans industriels. Jouant allègrement entre la sublimation et la torture de l'esprit, l'Horrible Passion est une véritable perle de la Dark Ambiant. Un cauchemar éveillé à prendre à forte dose. Isaac, nous ouvre ses portes de l'Enfer...

R/ Vous êtes un groupe de Dark Ambiant originaire de Barcelone. Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ?

L'Horrible Passion est né en 2008 en tant que projet solo. Une démo fut enregistrée en trois mois et cela semblait, d'une certaine façon, être du goût de quelques personnes. J'ai enregistré deux autres morceaux pour des compilations en téléchargement libre et après ça j'ai reçu un proposition pour un enregistrement venant de Reminescence prod. C'est peut-être à ce moment-là que ma musique a évolué vers un son plus industriel ambiant, plus noise, avec d'avantage de basses fréquences et une approche plus funeste. Désormais l'Horrible Passion est composé de deux membres, M. et moi-même. Cela s'est passé quand nous avons joué notre premier live en 2010 et elle devait seulement jouer pour la scène. Quand j'ai commencé à enregistrer de nouveaux morceaux je lui ai proposée de me rejoindre.

R/ De par cette ambiance angoissante qui se dégage de vos morceaux on sent une influence empruntée à la musique de film d'horreur. Quels sont les films qui ont accompagné ton travail ?

Absolument ! L'horreur est une réalité quotidienne pour nous tous, et bien sûr les films d'horreur sont une influence de premier plan dans notre musique. Le Cabinet du Docteur Caligari, Haxan, Nosferatu, l'Homme qui rit, La Chute de Maison Usher et tous les vieux films muets sont une source d'inspiration. Mais en ce moment nous sommes plutôt tournés sur les films expérimentaux comme Begotten, Eraserhead, Persona de Bergman et les films de Nacho Cerda. Aftermath/Genesis, Automatons, Les Yeux sans Visage. Mais aussi les travaux de Luis Bunel, José van del Omar, Man Rey, Marcel Duchamp... Mais oui, l'horreur est toujours là, pas seulement au cinéma.

R/ Il y a quelque chose d'assez étrange, en écoutant votre premier album on pense atteindre une certaine plénitude, une voie vers la méditation (Lucidique) mais on discerne des vagues pesantes, des sonorités industrielles qui évoquent un malaise par exemple (Catharsis).

C'était le chemin à prendre à ce moment là, rien de plus. J'ai senti que cela devait être comme ça, suivre cette voie...

R/ On retrouve évidemment un imaginaire gothique, au final, avec un visuel de photos post-mortems et de rêveries à base d'absinthe. On peut aussi relater cette esthétique sombre dans le titre Mémosine qui est très torturé, or c'est la déesse de la mémoire, cherches-tu à démontrer un rapport savoir/folie ?

L'absinthe est la plus luxueuse des sauvageries au monde tel que Marie Corelli l'a écrit. Elle peut vous donner la clé du savoir, des muses ou de vos peurs intérieures, mais ce que vous avez c'est le Diable en bouteille. C'est le leitmotiv de l'horreur lovecraftienne aussi. Et si vous approchez votre regard sur la société vous verrez que nos sommes sur-informés, nous sommes constamment abreuvés d'informations inutiles et beaucoup de gens s'en contentent. Cette saturation les incite à continuer dans cette voie sans en envisager les conséquences. C'est n'est pas de la folie mais la destruction elle même Donc oui, c'est bien ça, Mnémosine est la déesse de la mémoire mais également la mère des neufs muses. Les photos post-mortems sont directement liées à la mémoire du défunt. Nous utilisons toujours une approche très « positive » sur tous les thèmes d'une façon ou d'une autre. Si tu trouves la musique sombre et perturbante tu dois mieux régler ta chaîne.

R/ Je me rappelle de votre excellent concert aux Fleurs du Mal à Toulouse en Octobre 2012 et vous jouiez avec Wihinei Rita. Un morceau a attiré mon attention « Croix de feu et combattants volontaires » (Reprise de Le Joyaux de la Princesse, ndlr).

Merci pour avoir apprécié, ce fut un concert très spécial. C'était la première fois que nous jouions hors d'Espagne, et Max et Sébastien (organisateurs de l'association Douche Froide) étaient vraiment supers. D'un point de vue simplement visuel le concert n'a pas très bien fonctionné mais je pense que nous avons su créer une bonne ambiance. C'était la première fois que nous jouions des morceaux d'un album en cours de préparation inspiré de la vie et du travail d'Antonin Artaud et bien sûr c'était énorme de voyager avec nos amis de Wihinei Rita et Arnica à Toulouse encore une fois ! Le split que nous avons réalisé contient le morceau que tu mentionnes et il devait uniquement être joué en live. Mais avec sa sortie en version très limitée (50 ex. numérotés et scellés) et le concert en France ce fut la parfaite occasion de l'insérer. En revanche ce n'est pas un hommage au Commandant de la Roque simplement une reprise de LJDLP. Nous avons beaucoup d'intérêts pour les sujets traités par ce groupe et nous aimons leur musique, cela nous semblait normal que de les reprendre. Nous n'avons fait qu'adapter notre musique à celle de LJDLP, l'Horrible Passion ne cherche pas à faire de la politique et n'en fera jamais.

R/ À propos de concerts, avez-vous d'autres projets pour la France ? Car on a la nette impression que notre pays vous tient beaucoup à cœur.

Nous aimerions rejouer en France ! En Octobre j'ai joué dans le line-up d'Arnica à Paris et Brest et j'aimerais vraiment revenir avec l'Horrible Passion. Et tu as parfaitement raison, la France a une place très importante dans nos cœurs. En fait, même le nom du groupe est le nom d'une pièce du Théâtre du Grand Guignol, mais je suis sûr que tu le savais déjà.

R/ Pour clore cette interview, vous avez réalisé un nouvel EP, « Le dernier portrait » sur le label La Esencia en format 45t. Peux-tu m'en dire plus ?

Nous avons présenté sa sortie lors du Solstice d’Été, événement que j'ai organisé à Barcelone (Blood Axis + Arnica + Knotwork + L'Horrible Passion). Nous avons joué la face A aux Fleurs du Mal (concert évoqué plus haut, ndlr) ainsi qu'à Madrid où nous avons partagé la scène avec Dernière Volonté. Cet EP contient le premier titre incluant des voix dans notre discographie et il évoque les moments juste avant et juste après la mort. La face B, c'est comme un rituel funéraire, l'ouverture de l'ultime porte de l'existence. Nous sommes vraiment contents du résultat et La Esencia nous a supportés depuis le début (David était le premier responsable de notre première apparition en live). Alors que toutes nos sorties sont sold-out il nous reste quelques copies de l'EP.

http://reminiscencespro.bigcartel.com/

http://www.laesenciarecords.bigcartel.com/

07:36 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

14/07/2014

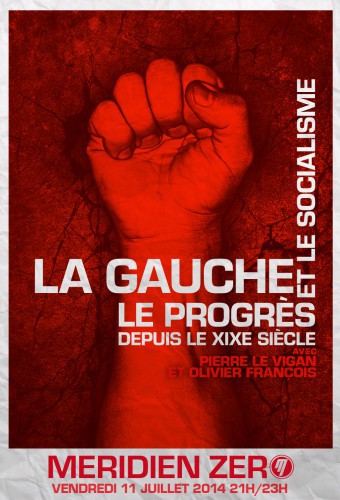

Emission Méridien Zéro : "La gauche, le progrès et le socialisme depuis le XIXe siècle"

13:58 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : méridien zero, pierre le vigan, olivier françois | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net