15/02/2015

Le populisme américain

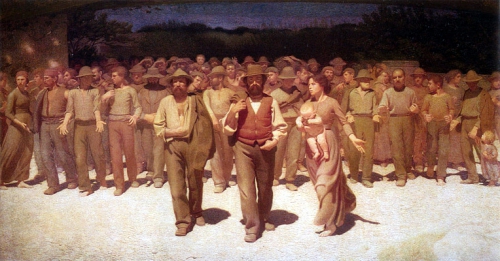

Parmi les mouvements de révolte et de contestation que connurent les Etats-Unis au cours de leur histoire, le populisme agraire constitue certainement en lui-même le mouvement le plus important et le plus marquant, mais aussi sans doute celui qui eut la plus grande postérité, fût-elle indirecte. Accessoirement, il exprima mieux que n’importe quelle autre mouvance politique le caractère essentiel du peuple américain, son génie propre, dans ses aspirations et sa vision du monde comme dans ses irréductibles contradictions.

Apparu dans les dernières décennies du XIXe siècle, dans les Etats du sud et du Middle West, il traduisit la protestation des petits exploitants agricoles face à l’industrialisation massive et la modernisation de l’économie. Les couches paysannes se sentaient en effet victimes des progrès techniques en cours, non pas pour ce qu’ils représentaient en eux-mêmes, mais parce qu’ils favorisaient selon eux une concentration du capital entre les mains de riches propriétaires ou de spéculateurs fortunés. Les tarifs prohibitifs des chemins de fer contribuaient tout particulièrement à la ruine progressive des petits exploitants, qui se rassemblèrent alors dans des Granges, c’est-à-dire des coopératives censées leur permettre de rivaliser avec les plus gros cultivateurs. Les Grangers se sentaient menacés économiquement, mais aussi moralement et spirituellement, dans leur mode de vie traditionnel. Plus que tout attachés à leur indépendance, héritée de la période des pionniers, ils voyaient d’un très mauvais œil se profiler le spectre d’une société où les travailleurs indépendants seraient de moins en moins nombreux, remplacés par des salariés au service de grands patrons. En plus d’une crainte économique immédiate de déclassement, c’est donc une sorte de crispation identitaire assez compréhensible qui guida leurs revendications : ces citoyens, qui avaient passé toute leur vie dans une autonomie presque complète, et qui voyaient dans cette autonomie même la plus grande dignité d’un homme (ainsi que la vertu princeps du fameux « rêve américain »), commençaient à comprendre que leurs enfants ne jouiraient probablement plus du même statut qu’eux, qu’ils seraient ravalés à un rang proche à leurs yeux de celui du serf : le salariat. C’est cela que devait originellement signifier la sacro-sainte « liberté américaine » : jouir de soi librement, en profitant du fruit de son travail, sans devoir s’aliéner économiquement au service d’un autre et y perdre sa responsabilité individuelle.

Le populisme ne fut pas pourtant le seul fait de couches paysannes, bien que les agriculteurs constituèrent indéniablement les gros bataillons de leurs partisans. On trouva également à leurs côtés des mineurs, des socialistes chrétiens, les membres de sectes puritaines et beaucoup de femmes des milieux modestes. Mais si le populisme fut aussi représentatif de la mentalité américaine, c’est qu’il ne fut jamais un mouvement révolutionnaire. Certes, il se voulait farouchement contestataire et s’opposait avec ferveur au développement du grand Capital. Mais, profondément conservateur à d’autres égards, il ne remit jamais en cause les valeurs fondamentales de la démocratie américaine, et les porta même au plus haut. Le populisme ne fustigeait pas la « corruption » et le « manque de bon sens » des élites pour remettre en cause la démocratie ; il prétendait au contraire « sauver » la démocratie de ceux qui en avaient une conception trop faible, trop élitiste, justement, et qui restaient délibérément sourds aux revendications du peuple. Le populisme incarnait donc une sorte de « réformisme radical » : il fut « réformiste », car il se montra désireux de préserver le régime en place, et même d’en renforcer les assises, mais il fut aussi « radical », car il se montra violemment hostile au développement du marché et de la spéculation. Quoi qu’il en soit, il se tint évidemment à l’écart du marxisme, dans le sens où il demeura toujours l’expression de petits agriculteurs qui, pour être modestes, n’en étaient pas moins des propriétaires, et se battaient même précisément au nom de la défense de leur propriété. Ils estimaient seulement que cette propriété était un droit pour tout homme, qu’elle le rehaussait dans son humanité, et qu’il n’était pas sain que quelques exploitants ou spéculateurs s’arrogent la possession de toutes les terres. Au-delà des revendications morales, toutefois, il importe bien de comprendre que le populisme exprimait aussi, et peut-être avant tout, une inquiétude intéressée et concrète : la peur de disparaître, pour toute une classe sociale, et la hantise de sombrer dans la misère.

Le Parti du Peuple, ou People’s Party, fut le principal organe d’expression du mouvement populiste. Il fut fondé à Saint-Louis, en 1892, au jour anniversaire de la naissance de George Washington. Le but des activistes était de fonder une organisation rivale des deux grands partis établis, Républicain et Démocrate. Le préambule de son document fondateur illustre bien la dimension morale de la révolte populiste, et l’angoisse quasi apocalyptique de voir un monde s’effondrer sous le poids de la corruption (n’oublions pas que l’Amérique profonde fut, et est encore, très marquée par le protestantisme) : « Nous nous réunissons au milieu d’une nation qui s’est trouvée conduite au bord de la ruine morale, politique et matérielle. […] Une vaste conspiration contre l’humanité a été fomentée sur deux continents et prend rapidement le contrôle de l’ensemble du monde. » Le postulat de la décadence nationale et d’une sorte de complot planétaire fomenté par des élites irresponsables peut agacer à plus d’un titre ; il dénote une sorte de manichéisme prophétique, où les « bons » paysans protestants, humbles et vertueux, se trouvent menacés par de « mauvais » intellectuels occupant les plus hautes sphères de l’Etat, et imbus de leur supériorité arrogante. Mais le populisme était un mouvement effectivement populaire, et l’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il formule ses idées sur un autre ton que celui-là. S’il fut si typiquement américain, y compris dans sa vision du monde millénariste et passablement paranoïaque, parfois, c’est qu’il était issu de l’Amérique profonde, à tel point imprégnée de la mentalité des Pères fondateurs et de la « Destinée Manifeste » attachée à ces « élus de Dieu » venus chercher leur « Terre promise » sur le nouveau continent pour échapper à la « corruption de la Vieille Europe et de ses aristocraties déclinantes ».

Mais, indépendamment de la forme prise par l’indignation populiste, il faut prendre soin d’en écouter le fond. L’opposition entre les « bons » et les « mauvais » était peut-être excessivement tranchée, mais elle recouvrait des revendications politiques plus complexes. Les populistes américains opposaient deux peuples, celui d’en haut, constitué par « ceux qui trouvent leurs moyens d’existence sans travailler à la sueur de leur front », et celui d’en bas, constitué par « ceux qui exercent leur labeur pour gagner leur vie », selon les termes de William Manning, qui fut un des fermiers leaders du mouvement, dans la Nouvelle-Angleterre. Les populistes défendaient de façon caractéristique une idéologie de « producteurs ». Ils se dressaient contre les grands monopoles capitalistes et les spéculateurs au nom de la vertu d’un travail modeste et rigoureux. Ils voyaient dans le travail une forme d’émancipation, et plus encore de responsabilisation de l’individu face à l’âpreté du réel, mais méprisaient le luxe et l’oisiveté, considérant qu’ils corrompent les âmes. Ils n’avaient donc pas de mots assez durs pour le carriérisme et l’appât illimité du gain, pour cette pléonexia (ce « toujours plus ») que fustigeait déjà Aristote et que critiquera souvent à son tour le christianisme.

Le People’s Party a choisi d’emblée le registre de la respectabilité, en dénonçant la tyrannie des élites et des grandes fortunes, mais en adoptant une stratégie électoraliste et légaliste plutôt que violente. Dans sa démarche, il faisait involontairement écho aux idées pacifistes de Proudhon, pour qui un peuple doit toujours lui-même prendre conscience de la gravité de sa situation et assumer courageusement ses responsabilités, tandis qu’une révolution, imposée par une minorité agissante, ne fait jamais qu’imposer les réformes de l’extérieur ; or, le populisme attendait un réveil authentique du peuple qu’il prétendait servir et représenter, et c’est de ce réveil seulement qu’aurait pu naître un nouvel essor moral. Le People’s Party affichait ouvertement un soutien sans faille au credo de Thomas Jefferson, qui voulait que la responsabilité d’un peuple soit le criterium ultime de la politique et qu’il n’y ait rien de pire que d’infantiliser une population en agissant à sa place, en niant sa liberté et sa spontanéité (Proudhon disait quant à lui qu’un peuple qui, dans sa majorité, n’aurait pas envie de se défaire lui-même du joug de ses tyrans ne mériterait pas vraiment d’être libre, car il ne pourrait tirer le moindre bénéfice de cette liberté, si on la lui offrait toute faite). Le People’s Party s’identifiait plus encore à la figure du général Andrew Jackson, président plébéien qui, dans les années 1920, à la suite de Jefferson, mais avec une verve amplifiée, avait déjà voulu « sauver la République » du « pouvoir corrupteur de l’argent », dans le droit fil de l’esprit de la Déclaration d’Indépendance. Dès lors, il fallait croire en la possibilité d’une victoire électorale et en la capacité de l’électorat à traiter intelligemment ses propres affaires, pour peu qu’on l’aide à ouvrir les yeux.

Le populisme ne fut jamais réellement doté d’un corps doctrinal cohérent. Ses chapelles étaient multiples, et, surtout, ses leaders étaient tout sauf des théoriciens. Au fond, sa principale caractéristique fut de combiner une défense acharnée de la propriété avec un égalitarisme radical, tout en étant inspiré au plan religieux par les valeurs du protestantisme (d’ailleurs en plein renouveau, dans les années 1880 et 1890). Enthousiasmés par les espoirs d’égalité qu’avait fait naître la guerre de Sécession, à laquelle nombre de populistes avaient participé, puis déçus par l’évolution sociale et économique du pays, les paysans trouvèrent dans la contestation politique une forme d’exutoire à leur mal-être : ils voulurent faire en sorte que chacun puisse jouir d’une terre à cultiver, et que nul ne puisse s’approprier abusivement la terre des autres, en exploitant la force de travail de ses salariés sans plus avoir besoin de mettre soi-même la main à l’ouvrage.

Un certain racisme parcourut certains de leurs mouvements, comme c’était d’ailleurs très souvent le cas à l’époque, dans la plupart des milieux, aux Etats-Unis aussi bien qu’en Europe, y compris au sein des factions les plus progressistes (il suffit pour s’en convaincre de relire les textes consacrés par tant et tant d’auteurs socialistes du XIXe siècle aux capitalistes juifs, par exemple, où les critiques politiques adressées à la classe bourgeoise prenaient un tour intrinsèquement ethnique, sous prétexte que bien des juifs avaient fait fortune au fil du temps ; à ce régime-là, les populations maghrébines qui vivent aujourd’hui dans les pays occidentaux, et qui connaissent un taux de chômage si élevé, auraient, elles aussi, raison de céder au racisme anti-blanc). Pour autant, les populistes affichèrent à certains égards une attitude plus ouverte : ils soutinrent par exemple les fermiers noirs, bien qu’ils s’abstinrent de prendre leur défense sur le plan de l’exercice effectif de leur citoyenneté. Ils furent aussi parmi les premiers à soutenir le vote des femmes, d’autant que celles-ci comptaient parmi leurs soutiens les plus fervents.

Lors de l’élection présidentielle de 1892, le candidat populiste, James Weaver, ne put recueillir que 8% des suffrages, concentrés surtout dans le Colorado, l’Idaho et le Nevada, où il obtint la majorité des votes. Aux élections législatives de 1894, le People’s Party améliora ses résultats, passant d’un million de suffrages à 1 500 000. Cette progression ne lui permit pas cependant de jouer un rôle politique important, et le soutien accordé à William J. Bryan, lors des élections présidentielles de 1896, 1900 et 1908, divisa le parti et resta sans succès.

Les raisons de cet échec sont multiples. La principale d’entre elles est probablement que le mouvement n’est jamais parvenu à étendre son électorat au-delà de ses sphères d’influences paysannes initiales. Il échoua à conquérir un électorat plus urbain, et, en voulant modérer son discours pour séduire de nouveaux électeurs (le People’s Party renonça ainsi à promouvoir le vote des femmes et la nationalisation des chemins de fer), il perdit peu à peu son noyau dur de militants. Le fait est qu’au moment où la révolte populiste s’est amorcée, la lame de fond de l’industrialisation avait déjà déferlé sur l’Amérique et que le sursaut d’orgueil des couches paysannes fut très vite, au regard des autres couches sociales du pays, un combat d’arrière-garde… Les mentalités avaient commencé à changer ; une idéologie de consommateurs commençait progressivement à l’emporter sur une idéologie de producteurs ; le discours austère et frugal des Grangers n’avait plus de quoi séduire les nouvelles générations.

Le populisme a aussi été contré par les grands partis politiques en leur inspirant un nouveau mode de discours, plus hargneux et anti-élitiste. Cette tactique a été adoptée par le président démocrate Stephen G. Cleveland dès 1892-1893, ce qui ne l’empêcha pas de renoncer à ses professions de foi populistes électorales en tournant casaque très rapidement pour réprimer les grèves ouvrières de Chicago. En un sens, les partis Démocrate et Républicain doivent très largement au People’s Party la rhétorique flagorneuse et manichéenne qu’ils continuent encore pour l’essentiel de mobiliser à chaque élection.

Ce n’est sans doute pas le meilleur aspect du populisme qui a pu traverser les années, en somme ; là où le fond de son discours s’est abîmé dans les oubliettes de l’histoire, victime du cours du temps et des nouvelles aspirations libérales, la forme complaisante et autosatisfaite de sa propagande n’a plus jamais cessé de faire des émules, donnant lieu finalement aux surenchères médiatiques les plus ridicules et les plus pathétiques. Pour être élu, les candidats aux élections présidentielles américaines doivent absolument gommer en eux tout signe extérieur de raffinement, de culture et de bon goût, et étaler un sens pratique tout paysan, ainsi qu’une haine farouche – mais le plus souvent factice – de la technocratie. Ils doivent paraître populaires, et c’est sur leur modèle que se forment les nouvelles techniques de marketing électoral appliquées dans tous les pays occidentaux. Mais les aspirations populaires, quant à elles, si tant est qu’on accepte de définir comme authentiquement populaires les aspirations qui furent celles du peuple d’autrefois, ont presque complètement disparu, ensevelies sous les désirs des masses de consommateurs. Il ne reste plus aux contemplateurs nostalgiques qu’à se tourner vers l’histoire, à observer les derniers soubresauts d’un monde qui s’est éteint, et à se dire que, sous l’édifice branlant du monde actuel, demeurent encore les ruines d’une civilisation dont les fondations, un jour, pourront peut-être à nouveau servir…

Thibault ISABEL

Bibliographie indicative :

Guy Hermet, Les populismes dans le monde, Paris, Fayard, 2001

Lawrence Goodwyn, The Populist Moment, Oxford University Press, New York, 1978

Robert C. McMath, Jr., American Populism : A Social History (1877-1898), Hill and Wang, New York, 1992

19:23 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thibault isabel, populisme, populisme américain | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

14/02/2015

Pour le Peuple et la Nation :Petite Histoire du National-Bolchévisme

L’expression « National-Bolchévik » est porteuse de nombreuses ambiguïtés, découlant de la mise côte à côte de deux notions totalement opposées en apparence, car servant à définir des expériences politiques souvent très différentes. Les multiples interprétations du phénomène, loin d’apporter une définition claire, ont entraîné au contraire de nombreuses confusions. Pourtant comme l’écrivait Louis Dupeux (qui ne portait pas dans son cœur l’objet de son étude) : « Le National-Bolchévisme est un courant politique marginal mais du plus haut intérêt théorique ». Il conserve donc son importance comme source d’inspiration pour les Partisans de la Révolution Européenne.

Allemagne 1919 : La naissance d’un national-communisme.

L’origine du National-Bolchévisme est allemande, et cela n’est pas un hasard. Lénine considérait ce pays comme la clef de l’avenir de la Révolution en Europe. Dès avril 1919, certains nationalistes allemands, encore sous le coups de la catastrophe que représentaient pour eux la défaite de leur pays dans la Grande Guerre, appelaient de leurs vœux une « révolution bolchévique » pour libérer leur peuple de l’occupation alliée. L’idée d’une alliance des forces révolutionnaires et nationalistes planait dans un pays au bord de l’explosion. Pourtant, c’est à l’extrême-gauche que la véritable première expérience National-Bolchévik verra le jour. Nous la devons à deux grands noms du mouvement révolutionnaire allemand, Heinrich Laufenberg et Fritz Wolffheim. Les deux camarades se rencontrent en 1912, ils ont déjà chacun un long parcours militant éprouvé dans les combats du mouvement socialiste de l’avant-guerre.

Engagés dans les rangs socialistes révolutionnaires, ils refusent la ligne réformiste et parlementaire des organisations de gauche de l’époque. Ils jouent un rôle actif dans la formation révolutionnaire des groupes radicaux d’Allemagne du Nord, en particulier à Hambourg où ils disposent de nombreux soutiens. La menace croissante d’une guerre européenne, fait d’eux des pacifistes actifs. Pourtant, ils ne refusent pas de prendre les armes quand l’heure de la mobilisation générale arrivera. C’est dans l’expérience de la guerre que va se forger l’approche nouvelle du socialisme de Laufenberg et de Wolffheim. Elle trouvera son terrain d’application dans les bouleversements qui vont frapper l’Allemagne après l’armistice de 1918.

Le 6 novembre 1918, la révolution éclate à Hambourg et Wolffheim, alors mobilisé sur place, y joue immédiatement un rôle de premier plan. Les soldats mutinés, encouragés par les radicaux de gauche proclament, pour la première fois en Allemagne, la République socialiste. Wolffheim participe à la constitution du « Conseil des ouvriers et des soldats » qui assurent le contrôle de la ville. De retour du front, Laufenberg est proclamé président du conseil, il a alors conscience que « tout le sort de la révolution européenne repose entre les mains de la classe ouvrière allemande ». Étape par étape, le véritable socialisme se construit par des mesures concrètes. Les conseils hambourgeois vont ainsi multiplier les mesures sociales (réduction des heures de travail, augmentation des salaires, amélioration des conditions de vie…) qu’ils imposent par la force aux patrons. Ils n’hésitèrent jamais à collectiviser les usines des patrons récalcitrants. Les radicaux de gauche envahissent aussi les permanences des syndicats et distribuent les fonds de ces organisations réformistes aux chômeurs. Mais la démarche des hambourgeois est aussi pragmatique. Ils tentent de rallier des classes sociales, comme les classes moyennes, que les conséquences de la guerre poussent objectivement vers la classe ouvrière. Il était alors possible de dépasser les anciens clivages, pour réaliser l’unité des classes opprimées, et par là de la nation, autour de la révolution. La notion de Nation prolétarienne en lutte contre les impérialismes fut alors développée par les deux de Hambourg. Elle engloberait l’ensemble des classes laborieuses en excluant la haute bourgeoisie de l’unité nationale. « Les conseils d’usines deviennent, écrit Wolffheim, l’élément du rassemblement national, de l’organisation nationale, de la fusion nationale, parce qu’ils sont l’élément de base, la cellule originelle du socialisme’ .

Au moment où le diktat de Versailles remettait en cause l’intégrité de la nation même, ils tentent de proposer une alliance aux cadres militaires. La classe ouvrière allemande se retrouve sous la menace d’un écrasement complet sous la botte du capitalisme anglo-saxon. Ils vont donc rejeter naturellement le Traité et appeler à la constitution d’une « Wehrmacht populaire » qui devait reprendre le combat contre l’impérialisme aux côtés de l’armée rouge soviétique. C’est dans ce contexte que furent pris des contacts avec les milieux nationalistes. S’ils éveillèrent un certain intérêt parmi les jeunes officiers, ils devaient se heurter à l’incompréhension de la haute caste militaire, qui laisserait ainsi passer une chance pour l’Allemagne à cause de son vieux fond réactionnaire et anticommuniste. « La Nation bourgeoise se meurt et la Nation socialiste croît, écrivait Laufenberg. L’idée nationale a cessé d’être un moyen de puissance aux mains de la bourgeoisie contre le prolétariat et se retourne contre celle-ci. La grande dialectique de l’Histoire fait de l’idée nationale un moyen de puissance du prolétariat contre la bourgeoisie». Leur positionnement ouvertement patriotique, devait leur valoir la haine des spartakistes et des agents du Kominterm, ainsi que les premières accusations de dérives « nationales-bolchéviques ». Les sociaux-démocrates, devenus progressivement majoritaires au sein des conseils de Hambourg, devaient obliger Laufenberg à démissionner de son poste. Très rapidement la Réaction triomphe, les modérés livrant la ville à l’armée régulière qui liquida la Révolution. Ainsi finit la première tentative National-Bolchévique de l’histoire, mais très vite d’autres héros de cette cause prendront la suite des « Hambourgeois ».

Ernest Niekisch, le socialiste prussien.

Ernest Niekisch est probablement le plus intéressant penseur politique allemand de l’entre-deux-guerres et en même temps le moins connus. Avec lui, les nationaux bolcheviks vont constituer l’aile la plus radicalement anticapitaliste de la mouvance de la Révolution-Conservatrice.

Avant la guerre, Ernest Niekisch est instituteur et proche des milieux socialistes. Il développe sa propre vision du monde et du socialisme sous l’influence conjuguée de Karl Marx et de Frédéric Friedrich Nietzsche. À l’annonce de la défaite, il est en Bavière où on le propulse à la présidence du Conseil des ouvriers, des paysans et des soldats bavarois. Quand la révolution est écrasée dans le sang par le gouvernement central, il se retrouve en prison et chassé de l’enseignement. Dégoûté par la lâcheté des sociaux-démocrates, il va découvrir, à l’ombre des barreaux, que la libération nationale et la révolution socialiste doivent êtres unies pour vaincre.

À sa libération, son intérêt se porte principalement sur les questions de politique étrangère qui sont d’une brûlante actualité dans une Allemagne traumatisée qui se cherche. Lucide sur la décadence de l’Occident, Niekisch tourne son regard vers l’Est. Il voit bien que l’esprit mercantile qui domine la mentalité bourgeoise occidentale n’apportera rien d’autre au peuple allemand que la servitude aux lois du Capital. Au contraire, c’est un peuple jeune, porteur d’une promesse de renaissance, qui se lève à l’Est. La Russie fascine ce prussien d’origine et d’esprit qui ne voyait pas dans le communisme soviétique le mal absolu, mais une nouvelle forme de l’élan impérial russe. Il développera l’idée qu’une alliance russo-allemande contre l’Ouest serait l’aboutissement naturel d’une communauté de destin de deux nations sœurs. La constitution d’un vaste espace eurasien devant transfigurer l’Europe par une idée impériale unitaire qui dépasserait le nationalisme chauvin et les fausses valeurs du capitalisme.

On ne peut que rester admiratif devant la pertinence de son analyse qui si elle avait été suivie auraient sûrement empêché bien des massacres et des divisions en Europe. Le National-Bolchévisme, selon Niekisch, exigeaient l’éradication pure et simple du système capitaliste et une orientation à l’Est qui ne pouvait que se heurter au national-socialisme, fondamentalement petit-bourgeois et pétris de doctrine raciste primaire. Mais les thèses NB trouveront un écho favorable dans la jeune génération national-révolutionnaire des années 30. Il eut ainsi une importante influence sur le mouvement de jeunesse Bündisch, participant à son orientation anti-capitaliste et à la recherche d’un nouveau lien communautaire au sein de la nation allemande. Des revues comme Das Junge Volk et Die Kommenden dirigées alors par K.O. Paetel se feront les portes-paroles des idées NB.

Entre temps, Ernest Niekisch avait fondé son propre journal, Widerstand (Résistance), en 1926. Cette « Feuille pour une politique socialiste et nationaliste-révolutionnaire », regroupait en son sein des socialistes et des Nationalistes-révolutionnaires. Ce journal sera un laboratoire d’idées pour ceux qui luttaient contre la République de Weimar. Une génération de jeunes cadres en sortira : K.O. Paetel, Werner Lass ou Eberhard « Tusk » Kaebel qui se retrouveront dans la résistance au régime hitlérien.

L’idéal humain voulu par Ernest Niekisch s’incarnera dans la « Figure du Travailleur d’Ernest Jünger : l’Homme nouveau de l’Etat Total. En effet, l’auteur d’ « Orage d’Acier » fut longtemps un ami de Niekisch et un compagnon de retour du National-Bolhévisme durant la période des années 30.

La montée du nazisme va précipiter Niekisch dans la résistance à Hitler. Jugeant que le « petit caporal bavarois » mène l’Allemagne à la catastrophe, il va devenir son plus tenace ennemi déclaré. Ne cédant jamais rien au régime et refusant de s’exiler, il est poursuivi par la Gestapo et voit son journal interdit. Arrêté finalement par la Gestapo en 1937, on le retrouve interné dans un camp de concentration. Malgré toutes les tentatives pour le briser, Ernest Niekisch résistera stoïquement aux mauvais traitements et à la souffrance.

En 1945, il est libéré par l’Armée Rouge. A moitié aveugle et ne pouvant plus marcher, c’est pourtant un homme qui a gardé toute sa force intérieure qui recouvre sa liberté. Les Soviétiques l’accueillent dans leur zone d’occupation où il adhère au Parti communiste allemand. Enseignant à l’Université de Berlin-Est, il participe à la fondation de la République démocratique allemande. Mais cet esprit frondeur rompra avec les communistes à la suite de la brutale répression par les troupes soviétiques de la révolte ouvrière de Berlin. Ernest Niekisch se replie alors en RFA, où il s’enferme dans le silence jusqu'à sa mort le 23 Mai 1967.

Alexandre Douguine et Edouard Limonov, les veilleurs de l’Apocalypse

Aujourd’hui les héritiers indirectes de Niekisch se trouvent à l’Est. L’éclatement de l’URSS et la chute du communisme laissèrent dans les esprits russes un vide immense. La rapidité du phénomène, le rôle obscur des élites dirigeantes dans la grande braderie de l’Empire amena nombre d’ex-soviétiques à s’interroger sur la véritable raison de cette formidable débâcle. Dans ce contexte de remise en question d’une société entière, émergent des courants contestataires qui refusèrent en bloc le capitalisme, l’occidentalisation et la décadence de leur Patrie. Unissant, au sein d’un large front patriotique communistes staliniens, tsaristes, nationalistes révolutionnaires de tout poil, cette opposition s’est dressée contre le pouvoir corrompu d’Eltsine.

En son sein, s’est développé un mouvement activiste qui n’hésite pas à manier la provocation comme une arme dans sa propagande : le Parti National Bolchevik. Fondé en 1994 par le philosophe Alexandre Douguine et l’écrivain Edouard Limonov, cette organisation se veut le point de rencontre de tout les rebelles à l’ordre en place. « Nous vivons une époque d’un changement radical des alliances, déclaré Limonov, partout de nouvelles barricades sont en construction et nous les défendrons, ces barricades, avec nos nouveaux « frères d’armes » ».

Rassemblant une majorité de jeunes autour de lui, dont de nombreux artistes et écrivains de la « nouvelle littérature russe » (comme Zakhar Prilipine), le PNB est implanté dans les principales villes du pays et édite un hebdomadaire de haute tenue, Limonka (« La grenade »).

Si Alexandre Douguine s’est écarté du PNB pour servir d’« éminence grise » à certains secteurs de l'armée du pouvoir russe, avant de devenir le théoricien d'un eurasisme faisant l'alliance de la Tradition et de la Révolution, le retrait de Douguine ne signifie toutefois pas que celui-ci se soit éloigné des théories NB, mais qui réactualise ce courant à travers l'eurasisme. Limonov s’est lui investis dans une lutte totale avec le régime de Poutine. Il a d’ailleurs été emprisonné pendant plus d’un an et demi dans une prison sibérienne après une sordide manipulation des services étatiques. Loin de l’avoir brisé, ce petit séjour derrière les barreaux semble au contraire renforcer sa volonté et son image. Aujourd'hui engagé dans le combat pour l'annulation des privatisations des années 1990, il veut veut arracher les biens nationaux volés par l'oligarchie et soutient la République Populaire du Dombass

09:03 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zakhar prilipine, ko paetel, werner lass, alexandre dougine, edouard limonov, ernst niekisch, national bolchevisme, national-bolchevik | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

12/02/2015

Rébellion : Unité de la théorie et de l'action

« Pas d'action révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, pas de théorie révolutionnaire sans action révolutionnaire » pourrait être le sous-titre de Rébellion. Le lien entre théorie et action est central dans la démarche de notre revue. C'est l'affirmation que les idées s'incarnent dans l'action et peuvent transformer le cours de l'Histoire. C'est aussi mettre en avant l'engagement comme source de la force d'un idéal.

Le cours des événements nous oblige à rappeler que nous devons dépasser la simple « dissidence » ( qui peut très bien être compatible avec le système) et engendrer une authentique résistance. L'opposition au monde actuel doit être totale, elle doit passer par une remise en cause individuelle et collective. Une refonte de nos manières de voir et d'agir.

Dans ce cadre précis, Rébellion mène son combat de manière intelligente, efficace et positive. Nous insistons beaucoup sur l'aspect créatif car nous avons trop vu comment certains « radicaux » pouvaient sombrer dans des dérives négatives et nihilistes. Nous croyons à la vertu de l'exemple pour entraîner les autres. Pour cela notre code de l'honneur nous impose d'être juste et fort. C'est-à-dire de respecter nos camarades, d'être honnête et humble, de nous former intellectuellement et de répondre à l'appel de l'action quand les événements l'exigent.

Une fois les mirages électoralistes et les petites manipulations politicardes ( comme l'illusion de l'entrisme) évacués, nous nous retrouvons face à nos responsabilités. Nous ne pouvons compter que sur nos propres forces pour cela. Si nous ne faisons pas les sacrifices nécessaires, nous ne pouvons pas attendre d'autres qu'ils le fassent. Nous serons jugés sur nos réalisations concrètes !

L'ensemble de la rédaction tient à remercier l'ensemble des abonnés et donateurs. Par votre aide précieuse, vous nous aidez à poursuivre notre combat.

08:12 Publié dans La revue Rébellion | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : osre, rébellion, louis alexandre, socialisme révolutionnaire européen | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Rébellion 68 : L'Editorial de Jean Galié

EDITORIAL EN GUISE DIALOGIQUE. FAUT-IL LUTTER CONTRE LE TAFTA ?

Nous avons reçu d'une lectrice le texte suivant auquel nous répondons ci-après : "Qu'il s’agisse de gens de gauche, d’extrême gauche, d’extrême droite ou d’ailleurs, plusieurs voix s’élèvent actuellement contre le Transatlantic Free Trade Area (TAFTA), c’est-à-dire le traité de libre échange entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. Cette contestation a même donné lieu à une manifestation, dernièrement, dans quelques villes de France. Dans les médias, en revanche, c’est le grand silence (ou presque).

Et pour cause ! Ce traité, en effet, a de quoi faire peur. Il représente en quelque sorte le stade ultime de l’assujettissement économique de l’Europe aux Etats-Unis ou, en d’autres termes, la mort de l’Europe sur le plan social et économique : suppression de tout ce qui entrave la libre concurrence des activités de service, comme la santé et l’éducation, l’eau, l’énergie, la recherche, les transports, la sécurité sociale, les services financiers, les assurances… Bref, une lente privatisation des services publics au profit de grandes firmes multinationales. Et ne parlons pas de la suppression des tarifs douaniers qui provoquera une catastrophe majeure dans le monde agricole !...

Mais ne soyons pas dupes ! Ce traité est le fruit d’une politique de « rouleau compresseur », mise en marche depuis longtemps : 1990, première déclaration transatlantique entre les Etats-Unis et l’Europe, mai 1998, signature du premier partenariat économique transatlantique, juin 2005, sommet américano-européen, avril 2007, création du « Conseil économique transatlantique », février 2009, le Parlement européen entérine l’idée d’un grand marché transatlantique, juin 2013, mandat est donné par les Etats membres de l’Union Européenne pour négocier avec les Etats-Unis la création d’un grand marché commun transatlantique… A ce titre, les propos tenus par David Rockefeller, à Newsweek, le 1er février 1999 sont d’une grande limpidité : « Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire. » Mais, en 1848, les propos de K. Marx étaient eux aussi d’une grande limpidité : « Les pouvoirs publics modernes ne sont qu’un comité qui administre les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. »…

La création de ce grand marché transatlantique permettrait, nous dit-on, d’obtenir une augmentation conséquente des revenus pour les ménages européens d’ici quelques années… Tout compte fait, le TAFTA est un peu le cheval de Troie du mondialisme.

Mais, au final, quelle importance ? Oui, quelle importance que l’Europe finisse sous tutelle des Etats-Unis ? Pourquoi devrions-nous choisir entre une Europe libre d’échanger, c’est-à-dire libre d’exploiter comme elle l’entend tous les prolétaires que nous sommes et une Europe soumise aux dictats américains, simplement obligée d’adapter sa méthode d’exploitation à celle des USA ?!....

Au bout du compte, le résultat sera le même : la marchandisation des hommes… car le Capital n’a pas d’autre but : « La production ne produit pas l’homme seulement en tant que marchandise, l’homme défini comme marchandise, elle le produit, conformément à cette définition, comme un être déshumanisé aussi bien intellectuellement que physiquement – immoralité, dégénérescence, abrutissement de ouvriers et des capitalistes. Son produit est la marchandise douée de conscience de soi et d’activité propre…la marchandise humaine… » (K. Marx. Manuscrits de 1844)

Le choix à faire se situe donc ailleurs… Il ne s’agit pas d ‘améliorer ou de conserver ce qui est, ce qui a été et qui, de toute façon, sera perdu à court ou à moyen terme, il s’agit de regarder devant nous, de se donner les moyens de bâtir un monde débarrassé de l’argent et de tous ses corollaires.

Il ne faut pas perdre de vue que la concentration des capitaux est non seulement inévitable, mais indispensable au capital et fondamentalement nécessaire au renversement de ce monde : « Corrélativement à cette centralisation , à l’expropriation du grand nombre des capitalistes par le petit, se développent sur une échelle toujours croissante l’application de la science à la technique, l’exploitation de la terre avec méthode et ensemble, la transformation de l’outil en instruments puissants seulement par l’usage commun, partant l’économie des moyens de production, l’entrelacement de tous les peuples dans le réseau du marché universel, d’où le caractère international imprimé au régime capitaliste. » (Le Capital, livre premier, 1867). Le TAFTA correspond donc pleinement et intrinsèquement à la course folle du mode de production capitaliste. S’y opposer ne nous libérera nullement de l’asservissement pitoyable auquel nous sommes réduits. D’évidence, la seule véritable lutte à mener, c’est de détruire ce qui nous empêche de vivre…" Lisa

Commentaire de Jean Galié :

Voici un texte limpide dans son expression et qui a l'insigne mérite de la radicalité tout en contribuant à un questionnement réel concernant les positions que doivent adopter les révolutionnaires engagés sur la voie de la sortie du règne despotique du capital.

Il est exact d'affirmer que nous n'avons pas à choisir entre deux composantes du capital mondial ; la logique inhérente au mode de production capitaliste se concrétisera peu ou prou, et dans l'état présent des choses on ne voit guère comment le TAFTA ne serait pas appliqué, nonobstant le fait que des oppositions au sein des diverses fractions du capital pourrait ralentir ce processus. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre, dans l'immédiat, à ce que des tensions inter-impérialistes, au sein du monde occidental, fassent capoter cette dynamique d'extension et d'intensification de l'exploitation des prolétaires autour du projet en jeu. Les exigences géopolitiques et stratégiques imposent une uniformisation atlantiste à ce qui fait office de bloc occidental face aux autres aires géopolitiques concurrentes.

De surcroît, il est actuellement inenvisageable de voir les prolétaires européens se dresser comme un seul homme contre la mise en œuvre du projet scélérat, ne cultivons pas d'illusions à cet égard, l'offensive contre le capitalisme n'est malheureusement pas d'une ampleur suffisante actuellement.

Pour autant, nous avons toujours pensé que même si les luttes à caractère économique des travailleurs ne pouvaient remettre en question le règne du capital, qui reprend d'une main ce qu'il a concédé d'une autre, il n'en était pas moins nécessaire de combattre l'exploitation et de ne pas se laisser tondre la laine sur le dos. Au cours de ce combat il est possible de forger des moyens de lutte et d'unification face à la classe dominante. Ce sont aussi des moments où peut émerger chez les travailleurs, la conscience que la vie réduite aux exigences économiques du taux de profit est une impasse pour l'humanité.

En conséquence, il nous paraît pertinent de dénoncer le TAFTA, pour des raisons essentiellement tactiques, en les articulant à l'axe majeur de remise en question du capital dans sa globalité. Chaque fois que les prolétaires luttent contre une initiative de celui-ci, ils font bien car ils formulent leurs exigences en n'étant plus seulement des instruments passifs, des forces de travail à disposition du procès de valorisation. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est celle de cette résistance. Il faut, certes, aller plus loin mais l'indifférentisme ne saurait être ici de mise. A l'inverse, nous savons que l'opportunisme réformiste n'est qu'une façon de nous faire acquiescer à notre aliénation. Il est donc hors de question de se rallier à ses mots d'ordre tendant à moraliser le capitalisme.

Alors "quelle importance que l'Europe finisse sous tutelle des Etats-Unis?" Pourquoi s'opposer au TAFTA? Non pas parce que c'est le TAFTA en soi! Mais bien parce qu'il est une médiation concrète dans le devenir du capital à son concept absolu, c'est-à-dire à la concrétisation du capital absolu. Celui-ci, comme l'a montré Costanzo Preve, est un phénomène culturel global (1) qui mène une guerre sans merci afin d'éradiquer toute substance humaine faisant obstacle à la marchandisation du monde.

Tout ce qui est culture au sens large n'est pas réductible à l'existence des sociétés de classe au cours de l'histoire. Les représentations mentales, les langues qui les ont rendues possibles, par exemple, bien que marquées par cette existence, ne sont pas déterminées absolument par celle-ci, ne serait-ce que parce qu'elles lui sont préexistantes. Mais même durant le processus historique, elles sont l'expression de la vie commune, de sa créativité (parfois rebelle) et de ses racines populaires.

C'est cela que la capital absolu ne saurait tolérer dans sa dynamique - impossible et contradictoire - tendant à se délester de toute pesanteur humaine dans sa corporéité sensible. N'oublions pas que la marchandise est "une chose sensible suprasensible" (Marx).

Le TAFTA est l'ensemble des relations humaines devenues extérieures à leurs agents productifs, réifiées dans l'expression juridico-économique d'un traité à usage capitalistique. Application, un exemple : l'anglais banalisé à finalité mercatique (nous n'avons rien contre Shakespeare ou William Blake!) doit se substituer aux langues vernaculaires du continent européen (ceci est soigneusement mis en œuvre dans l'Education nationale où l'on apprend à obéir à la voix de son maître sous surveillance européiste bruxelloise!) comme lieu et lien spirituels de l'expérience traditionnelle communautaire des peuples européens. C'est pour cette raison que l'Europe ne doit pas tomber sous tutelle étasunienne (2) afin que nous ne soyons pas noyés dans un magma post-prolétarien renvoyant le changement social aux calendes grecques. Nous ne disposons que de peu de temps à cet effet.

A chaque instant le capital gagne en force (au sein même de son processus de décomposition affectant tout lien social), travaille à affermir ses assises en manipulant la terre et tout le vivant, jusqu'au génome des espèces. Pour "détruire ce qui nous empêche de vivre", il est nécessaire de le faire hic et nunc et non pas dans un ailleurs et un futur improbables où tout sera plié... Ceci n'est pas de l'immédiatisme mais relève de la simple évidence selon laquelle seul l'instant présent nous appartient si tant est que l'on essaie de le penser et d'y agir.

Si l'on se retire sur l'Aventin afin de ne pas participer, avec raison, aux manœuvres de l'ennemi (cirque démocratiste), ce n'est pas pour le regarder agir mais pour le canarder! Aussi, ne peut-on à la fois constater que le TAFTA "a de quoi faire peur" et dire qu'au final cela n'a que peu d'importance. Combattre ce traité n'équivaut pas à s'arrimer à la queue de la classe dominante européenne qui, de toute façon, ne manifeste aucune velléité d'indépendance à l'égard de son maître atlantiste. Par contre, il est nécessaire de donner un contenu autonome, par rapport à l'idéologie capitaliste, à la critique que nous faisons du TAFTA. Celle-ci manifestera les objectifs propres aux forces visant "un monde débarrassé de l'argent et de tous ses corollaires". La dénonciation du traité est un moment essentiel dans la lutte pour accéder à cet au delà du fétichisme de la marchandise.

NOTES :

1) "Il n'a jamais existé dans l'histoire de guerre culturelle comme celle qui suit son cours [...] Comment peut-on imaginer qu'on puisse participer au conflit politico-culturel le plus immense - parce qu'il est globalisé - de toute l'histoire, sans passer par la résistance à une nouvelle inquisition omniprésente? Celui qui le croit et se retire, horrifié du danger de contamination, se met lui-même décidément hors de l'histoire." Costanzo Preve. La quatrième guerre mondiale. p. 210.11.12. Ed. Astrée.

2) " En tant qu'il est 'géopolitique', l'empire des Etats-Unis tend à dominer militairement le monde entier par un usage combiné des bases militaires contrôlant certains territoires, et des forces terrestres, maritimes, et aériennes. En tant qu'il est 'culturel', il vise à imposer de plus en plus profondément une grammaire mondiale unifiée des formes de vie, et d'une colonisation générale etsystématique de la vie quotidienne de ses 'sujets-usagers' ". Ibid. p. 169.

08:04 Publié dans La revue Rébellion | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : transatlantic free trade area, tafta, traité transatlantique, jean galié | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net