08/03/2012

Refermer la boîte de Pandore...

Il flotte dans l'air comme un parfum de fin du Monde qui n'est pas pour nous déplaire. Comment, vous ne tremblez pas devant l'accumulation des signes funestes pour notre société ? Non, car nous savons que la fin de «leur monde» ouvre une nouvelle perpective. Il se pourrait bien que l'effondrement de la société capitaliste permette de libérer les consciences, de «décoloniser les esprits».

Guerre, crise économique, catastrophe nucléaire nous révèlent juste de manière aveuglante que ce système a conduit l'humanité au bord du gouffre. En ouvrant la boîte de Pandore, il a poussé sa logique jusqu'à la destruction de la planète. Les démons incontrôlables qu'il a libérés l'emportent aujourd'hui. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre d'autres démonstrations de sa folie et nous devons profiter de sa perte de contrôle sur la situation pour empêcher la poursuite de sa logique criminelle.

Ces catastrophe jouent un rôle à plus d'un égard positif qui prélude, nous l'espérons, à un réveil. C'est là une application possible de ce que les psychanalystes désignent sous le nom de complexe de Damoclès. L'insécurité provoque le besoin de se défendre, mais aussi la nécessité d'attaquer. Et dans ce cas, le complexe a des effets bénéfiques, en poussant les individus à réagir.

Cette envie de vivre est la seule force qui permettra à la civilisation européenne de se rénover. Certains s'acharnent à défendre la forteresse vide de l'Identité assiégée, alors qu'ils n'ont pas compris que l'identité européenne n'est pas à chercher dans la poussière du passé. C'est un élan irrésistible vers le renouveau, une dynamique futuriste que nous appelons de nos voeux et qui trouvera son accomplissement dans le Socialisme pour le XXI° siècle.

En attendant une joyeuse apocalypse, le combat est notre destin...

18:41 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ecologie radicale, socialisme, complexe de damoclès, crise | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

21/02/2012

Ravachol : Le fossoyeur du vieux monde

Ravachol (1859-1892) se fit connaître en France par une série d’attentats qui déclenchèrent un vif émoi au sein de la population. Ces attentats se produisirent dans une période marquée par un profond ressentiment des milieux anarchistes contre le pouvoir central, coupable d’un certain nombre de répressions sanglantes. Ainsi, le 1er mai 1891, des troupes avaient ouverts le feu sur la foule, faisant neuf morts, dont des femmes et des enfants ; dans le prolongement, à Clichy, des incidents graves avaient opposé les forces de l’ordre à un rassemblement d’anarchistes, lors d’un défilé. Des militants traînés au tribunal furent passés à tabac. Envoyés aux assises, l’avocat général réclama même la peine capitale contre eux, mais ils s’en tirèrent avec de simples peines de prison (et l’un d’eux fut acquitté).

C’est en réaction à l’attitude des magistrats que Ravachol (de son vrai nom François-Claudius Koeningstein – Ravachol était le nom de sa mère) décida de venger ses trois compagnons. Le 11 mars 1892, une bombe explose dans un immeuble où habite l’homme qui présidait les assises pendant le procès. Deux semaines plus tard, c’est la maison de l’avocat général qui sera la proie des flammes. Les attentats feront de nombreux blessés. Ravachol finira par être arrêté, dénoncé par un employé de restaurant ; et c’est ce même restaurant, qui, la veille du procès de l’anarchiste, sautera à son tour, en représailles, faisant deux morts. Le procès lui-même, on s’en doute, se déroulera dans des conditions de terreur indescriptibles, tant on craignait la perspective de nouvelles explosions. Cette période marquera durablement l’opinion publique et connaîtra un retentissement médiatique considérable.

Ravachol fut condamné aux travaux forcés à perpétuité, tout comme son compagnon de lutte, Biscuit. Ce dernier sera tué au bagne au cours d’une révolte anarchiste menée par les prisonniers. Ravachol, lui, finira condamné à mort pour la profanation de la sépulture de la baronne de Rochetaillé. Il aura incarné à son époque, en France, l’image même de l’anarchiste révolutionnaire, idéaliste, violent et intransigeant. Paradoxalement, malgré la cruauté de ses actions, on le disait d’un tempérament doux et bienveillant dans ses relations privées. Il eut toujours au tribunal une attitude que chacun se sentait tenu de qualifier d’exemplaire, et impressionna par sa gentillesse et sa retenue…

Thibault Isabel pour le Rébellion numéro 43.

La Ravachole, chant révolutionnaire.

L'Almanach du Père Peinard rédige une chanson en hommage à l'activiste en 1894. Sur l'air de La Carmagnole et du Ça ira, il pourrait être l'hymne de la revue Rébellion ...

« Dans la grand'ville de Paris, (bis) Il y a des bourgeois bien nourris. (bis) Il y a les miséreux Qui ont le ventre creux Ceux-là ont les dents longues, Vive le son, vive le son, Ceux-là ont les dents longues, Vive le son D'l'explosion !

REFRAIN

Dansons la Ravachole, Vive le son, vive le son, Dansons la Ravachole, Vive le son D'l'explosion! Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Tous les bourgeois goût'ront d'la bombe, Ah, ça ira, ça ira, ça ira, Tous les bourgeois on les saut'ra ... On les saut'ra!

Il y a les magistrats vendus, (bis) Il y a les financiers ventrus, (bis) Il y a les argousins. Mais pour tous ces coquins Il y a d'la dynamite, Vive le son, vive le son, Il y a d'la dynamite, Vive le son D'l'explosion !

(AU REFRAIN)

II y a les sénateurs gâteux, (bis) Il y a les députés véreux, (bis) II y a les généraux, Assassins et bourreaux, Bouchers en uniforme, Vive le son, vive le son, Bouchers en uniforme, Vive le son D'l'explosion !

(AU REFRAIN)

Il y a les hôtels des richards, (bis) Tandis que les pauvres dèchards, (bis) A demi-morts de froid Et soufflant dans leurs doigts, Refilent la comète, Vive le son, vive le son, Refilent la comète, Vive le son D'l'explosion !

(AU REFRAIN)

Ah, nom de dieu, faut en finir ! (bis) Assez longtemps geindre et souffrir! (bis) Pas de guerre à moitié! Plus de lâche pitié! Mort à la bourgeoisie, Vive le son, vive le son, Mort à la bourgeoisie, Vive le son D'l'explosion !

(AU REFRAIN)

18:36 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ravachol, anarchie, propagande, françois-claudius koeningstein par le fait | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

12/12/2011

Entretien avec Costanzo Preve : Que veut dire être « marxiste » de nos jours ?

Article paru dans le numéro 33 (2008) de la revue Rébellion. Un grand merci à monsieur Y. Branca pour sa traduction et ses notes.

Rébellion : Tu rejettes la pertinence de la dichotomie gauche/droite. Tu as été, semble-t-il, vilipendé pour cela en Italie. Peux-tu expliquer ta pensée à ce sujet ainsi que la genèse de celle-ci ? Comment faire pour traduire politiquement la critique de cette dichotomie ?

Costanzo Preve : Les attaques dont j’ai été l’objet en Italie (et par là-même, la rupture ou l’affaiblissement d’amitiés vieilles de plusieurs dizaines d’années) n’ont pas pu modifier le moins du monde mon programme de travail et de recherches, qui s’étend sur cent quatre vingt degrés ; je ne peux donc admettre le chantage de ceux qui veulent imposer de se borner à l’angle droit. Quand on cherche des voies nouvelles, on a toujours un prix à payer, et je considère que celui que je paie est minime. Comme enseignant à la retraite, je n’ai pas eu à payer économiquement (expulsions politiques, licenciements, refus d’embauche, etc.). Encore une preuve du principe marxiste selon lequel la liberté spirituelle n’est possible que sur la base d’une liberté matérielle qui la précède : dans mon cas, la fonction publique.

Ces attaques ont eu trois raison essentielles: d’abord, mon refus argumenté de la pertinence actuelle de la dichotomie droite/gauche, comme critère pour s’orienter dans les grandes questions politiques, économiques, géopolitiques, et culturelles présentes. Deuxièmement, j’ai accordé des entretiens et collaboré à des revues et des périodiques réputés de «droite » par préjugé, parmi lesquelles les revues françaises d’Alain de Benoist. J’en profite en passant pour dire je ne considère pas les revues d’Alain de Benoist comme de « droite », que je les considère plutôt comme des revues qui critiquent l’actuelle évolution « mercantiliste » de la droite. Si je devais les définir en un mot, je dirais : « revues critiques ouvertes à cent quatre vingt degrés ». Troisièmement, j’ai publié certains livres sans avoir fait aucune distinction entre des éditeurs réputés de « gauche » ( Bollati Boringhieri, Citta’ del Sole : La Cité du Soleil)) et des éditeurs réputés de « droite » : ( Settimo Sigillo : Le Septième Sceau , All’ insegna del Veltro : Le signe du Lévrier (1)). Vous savez bien comme il est difficile d’être publié si l’on est hors des circuits universitaires ou politiques « protégés ». Je n’ai jamais et seulement exigé que deux choses : qu’on ne me demande pas d’argent pour me publier, et aucune censure explicite ni implicite. Il me semblait que j’avais, pour ainsi dire, « joué franc jeu ».

Il n’en a pas été ainsi. Non sans un peu de naïveté, je pensais que, de même qu’un juge s’exprime par ses sentences, et un médecin par ses observations cliniques et ses diagnostics, de même fait un philosophe , par ses positions, absolument indépendantes de la couleur de la couverture du livre où elles sont exprimées. Mais évidemment, ce n’est pas comme cela que les choses se passent. Dans le monde manipulé de la paranoïa politique et identitaire de l’appartenance tribale, les positions philosophiques ne comptent pour rien, ce qui compte, c’est la couleur de la couverture. Et ce problème-là est sans solution, parce que c’est le problème lui-même qui prétend être la solution, et nous sommes dans un cercle vicieux. Je suis certainement un penseur original, mais aussi très modeste. Je suis certain que si des penseurs comme Sartre ou Althusser avaient publié chez ses éditeurs considérés comme « impurs », ils auraient été eux-mêmes passés sous silence.

Et voici, en bref, ce que je pense: la dichotomie Droite/Gauche a globalement exprimé un ensemble de vraies contradictions politiques et sociales, grosso modo, pendant deux siècles : de 1789 à 1989 ; mais cette dichotomie tend à disparaître, en entrant dans une nouvelle phase du capitalisme, que Hegel aurait définie comme « spéculative », et non plus dialectique, où la structure des classes antagonistes subsiste encore, mais ne peut plus être connotée par le conflit entre une bourgeoisie et un prolétariat dans le vieux sens du terme ; et par conséquent , si nous nous trouvons vraiment dans une phase inédite

d’un capitalisme absolument post-bourgeois et post-prolétarien, et donc aussi post-fasciste et post-communiste, dans lequel s’est rompue la vieille alliance entre intellectuels et salariés(V. Boltanski-Chiapello (2) ), il est alors inévitable que toutes les anciennes catégories politiques et culturelles dichotomiques soient à redéfinir et à réécrire. Mais c’est cela qui est empêché, présentement, par la force d’inertie, qui ralentit tout, des formes institutionnelles des trois structures de domination : la classe politique d’administration du système, dépourvue de toute conscience malheureuse (3) ; le cirque médiatique de manipulation spectaculaire ; la cléricature intellectuelle universitaire de la philosophie et des sciences sociales. Ce ralentissement ne durera pas toujours, mais il peut durer encore pendant tout le cours de la vie terrestre de qui est entré dans le troisième âge, et peut-être bien même du deuxième âge. La genèse de ma pensée doit être reconstituée par d’autres, parce que tout point de vue autobiographique sur soi-même, par définition, n’est pas digne de créance. Mais si je dois répondre à tout prix, je dirai qu’il faut en trouver la genèse dans un processus d’autocritique radicale, interne, du point de vue révolutionnaire marxiste d’extrême gauche auquel j’ai adhéré dans ma jeunesse, dans les trois pays où j’ai vécu et dont je connais bien la langue et la situation politique: l’Italie, la France, et la Grèce. Cette autocritique politique radicale m’a pris plusieurs dizaines d’années ; elle s’est évidemment assortie d’inévitables désillusions existentielles, et de ruptures, quelquefois tragiques, quelquefois comiques, toujours tragi-comiques, avec d’anciennes appartenances et solidarités politiques et culturelles. Mais ici, mon expérience personnelle rejoint celle de ceux de ma génération politique, celle des quarante années qui vont de 1960 à 2000.

Comment faire pour traduire politiquement la critique de cette dichotomie ? Il est bien connu que la principale difficulté pratique et quotidienne consiste à être amalgamés et diffamés comme « fascistes infiltrés » dans le corps sacré de la vraie gauche politiquement correcte. Ces gens de gauche ne sont certainement pas les ennemis principaux, évidemment, mais ils sont les adversaires directs, immédiats, qui de fait empêchent la communication politique et la légitimation culturelle publique de cette position. A court terme, sur la base d’une évaluation réaliste et sans gémissements inutiles, nécessairement impuissants, j’estime que, malheureusement, les conditions politiques et culturelles ne sont pas mûres encore pour que cet obstacle soit surmonté. Je voudrais, évidemment, qu’il en fût autrement. Mais pour le moment, c’est comme cela. Je me rends compte parfaitement que l’ on s’use assez vite, lorsqu’on doit concentrer quatre vingt quinze pour cent de ses propres efforts pour expliquer qu’ on ne fait pas partie des émules de Barbe-bleue, de Landru, du Marquis de Sade, ou de Jack l’ éventreur. De même que la pensée des Lumières fut la condition préalable et indispensable à la formation consécutive d’organisations politiques, je considère qu’il est aujourd’hui nécessaire qu’apparaisse un équivalent nouveau des anciennes Lumières, qui puisse donner jour à une nouvelle configuration symbolique et philosophique, qui fasse évanouir peu à peu non seulement la dichotomie Droite/Gauche, mais encore tout le cirque des dichotomie qui l’ accompagnent : ( Athéis-me/religion ; Progressisme/ Conservatisme, Bourgeoisie/Prolétariat – dans le vieux sens du terme, Fascisme/ Antifascisme, Commu-nisme/Anticommunisme, etc.). Aujourd’hui, ces dichotomies ne sont pas seulement erronées, elles se sont incorporées à des structures matérielles de pouvoir et de légitimation. Or, la force d’inertie de ces structures parasitaires est énorme.

Et cependant, ce n’est pas une raison pour se retirer dans la vie privée, ou se contenter d’une simple attitude de témoignage culturel, d’ ailleurs nécessaire. Mais le « militant » de cette position doit savoir, hélas, que l’obstacle symbolique de la diffamation sera dévastateur ; et s’il n’en allait pas ainsi, cela voudrait dire que sa propre proposition est inoffensive, et insignifiante. C’est justement parce qu’elle n’est ni insignifiante ni inoffensive, mais explosive en puissance et éruptive, qu’il faut s’attendre à ce que le « vieux monde » symbolique s’accroche et lutte avec bec et ongles avant de disparaître.

R : Que veut dire être « marxiste » de nos jours ? Que signifie ta position de « communisme critique » ?

C.P : Se déclarer « communiste critique » est une tautologie, parce qu’il est impossible de ne pas être tout ensemble communiste, et critique. Comme l’a fait remarquer Emmanuel Renault avec justesse, la pensée de Marx se base sur l’idée de critique comme sur son fondement essentiel, d’où il suit que sa prétention propre à la véracité dérive de là-même – mais ceci, Renault ne l’affirme sans doute pas.

C’est du reste ce que Kant appelle un jugement analytique, où le prédicat est contenu dans le sujet. Le communiste est critique comme le corps est étendu. Alors – pourra-t-on dire -- comment expliquer que l’immense majorité des communistes réels (et non l’idée platonicienne du communiste, ou son idéal-type weberien) n’ont pas été critiques, mais a-critiques, c’est-à-dire, dogmatiques? Marx lui-même l’a expliqué. Lorsqu’une théorie originairement critique est idéologiquement incorporée à des stratégies de légitimation du pouvoir, vient s’ y greffer la fausse-conscience qui est par nécessité celle des agents historiques, et qui est « organisée » en structures administratives de pouvoir. Il s’agit d’un phénomène dialectique, que la seule lecture de la Phénoménologie de l’ Esprit de Hegel permet de conceptualiser.

L’idée de critique se retourne dialectiquement en idéologie de légitimation, sitôt que la nécessaire fausse-conscience des agents historiques s’en empare, si la situation historique objective ne permet pas une élaboration communautaire plus appropriée aux possibilités historiques. En ce qui me concerne, plutôt qu’un « marxiste critique », je suis un marxiste qui essaie, presque toujours vainement, d’être critique. J’y réussis quelquefois, mais pas toujours.

Quant à ce que peut signifier être marxiste aujourd’hui, il faudrait le demander aux quelques marxistes encore en activité. Je ne peux répondre que pour moi-même, en utilisant nécessairement ce petit mot, « je », que l’écrivain italien Carlo Emilio Gadda (4) a défini autrefois comme « le plus odieux des pronoms ». Par manque de place, je suis obligé d’être extrêmement synthétique.

En premier lieu, je serais souvent tenté de suivre mon défunt ami Jean-Marie Vincent, qui a indiqué que la première chose à faire pour celui qui veut se relier à Marx, c’est de « se débarrasser du marxis-me ». Mais le contexte symbolique où je me trouve m’oblige malgré que j’en aie à revendiquer fièrement mon marxisme, comme le signe provocateur de mon refus à me confondre avec la pittoresque bande des « soixante-huitards repentis ». Il ne s’agit pas tant du vieil et glorieux mot d’ordre d’ « épater le bourgeois » ; et c’est aussi parce que dans l’entre-temps, le bourgeois est devenu impossible à repérer, et a entièrement « libéralisé » ses puissances d’indignation. Si nous nous déclarons marxistes en face d’un post-bourgeois d’aujourd’hui, il va nous répondre, comme le marquis de Sade : « Français, encore un effort ».

En second lieu, le modèle de Marx demeure le seul à unir une philosophie universaliste de l’émancipation à une théorie des modes de production, et du mode de production capitaliste en particulier. Chez Althusser, j’accepte la critique de l’historicisme et de l’économisme, mais certainement pas celle de l’ humanisme. Je considère celui de Marx comme un humanisme révolutionnaire intégral. Je ne crois pas aux sciences de l’histoire. A mes yeux, les seules sciences proprement dites sont les sciences naturelles. Quitte à faire scandale, je tiens Marx pour la troisième et dernière grande figure de la philosophie classique allemande, après Fichte et Hegel (quant à Schelling, pour être bref , je le considère comme un panthéiste romantique et un spinoziste kantien(5)). Je ne crois pas du tout que Marx soit « matérialiste », à moins d’user de ce terme dans un sens métaphorique, comme une triple métaphore représentant l’athéisme, la « praxis », et surtout la structure si on l’oppose à la superstructure. Je tiens véritablement Marx pour un penseur traditionaliste, parce qu’il se relie à la tradition communautaire de la philosophie européenne, qui s’oppose à la nouveauté de l’individualisme moderne atomisé (Hobbes, Locke, Hume, Adam Smith, et quant à Smith, je partage son approche par Michéa). Je considère Denis Collin comme l’un des penseurs marxistes français les plus intéressants, parce qu’il a eu le courage de critiquer les aspects utopiques de la pensée de Marx, sympathiques mais erronés, devant lesquels, en général, les « marxistes » se prosternent avec vénération.

Pour faire bref, si l’on veut être des critiques vrais, et non pas feints et domestiqués, il faut que la critique adopte ce que Descartes appelait le doute hyperbolique. Se contenter du vieil et ennuyeux doute méthodique n’est digne que d’appariteurs de la philosophie. En un mot, voici ma définition du marxiste critique: c’est celui qui, fidèle à l’anticapitalisme radical de Marx, porte sa critique jusqu’au niveau du doute hyperbolique, sans se laisser épouvanter par la force d’inertie des positions erronées solidifiées en plus d’un siècle (et erronées surtout par historicisme et/ou par utopisme). Tout le reste doit être laissé au libre débat. Lequel, cependant, n’est en fait pas même commencé, nonobstant quelques pionniers courageux (l’un d’eux me vient à l’esprit : Georges Labica, mon ami disparu.)

R : Quels sont les grands axes de ta critique du capitalisme ? Est-ce que la crise actuelle du capitalisme rend légitime un projet commu-niste de dépassement de celui-ci ?

C.P : Deux remarques préliminaires, avant d’aborder la partie essentielle de ta question.

Premièrement, je ne pense pas qu’il existe quelque chose qui s’appelle un « projet communiste pour dépasser le capitalisme ». Sur ce point, je reste fidèle à la manière dont Marx posait le problème: il ne croyait pas à l’élaboration d’un projet communiste, qu’il tenait pour la formulation d’une utopie. En admettant qu’il soit possible (comme d’ ailleurs je le crois), et que nous puissions nous accorder aussi sur les seuls linéaments généraux de son profil historique, économique, politique, et culturel ( et tout cela reste évidemment encore à vérifier), le communisme, à mon avis, n’est pas un projet, mais plutôt un ensemble de conditions économiques, sociales, et surtout culturelles préalables, qui d’ailleurs ne me paraissent pas encore mûres du tout, pour le moment, et sur la base desquelles les agents sociaux concrets peuvent alors éventuellement tenter de greffer des pratiques visant à dépasser la synthèse sociale capitaliste. J’espère que tu apprécieras ma démarche prudente pour définir les choses. Le défaut des groupes communistes d’extrême gauche est justement selon moi celui de se présenter devant des militants et des électeurs avec une sorte de « projet », qu’il s’agirait évidemment d’appliquer. Mais le communisme n’est jamais un projet à appliquer. Si c’est un projet, alors, cela ressemble comme deux gouttes d’eau au défunt commu-nisme historique du XX° siècle mort depuis peu ( 1917-1991), qui était exactement un projet d’ ingénierie sociale, ensemble despotique et égalitaire, sous coupole géodésique protégée ( cette expression est de Jameson (6)). Il s’agit là d’une conception positiviste, qui trouve sa source non pas chez Karl Marx, mais chez Auguste Comte. Rien là de très grave, évidemment, pourvu qu’on en soit pleinement conscient. Partant, plutôt que de recommencer à se promettre un impossible projet ( et déjà, Spinoza disait de se garder de concevoir Dieu comme un sujet qui projette la construction du monde naturel et moral), mieux vaut essayer de construire les conditions culturelles et sociales au sein desquelles, libres de toute omnipotence « projective », les sujets individuels et sociaux puissent développer leurs « potentialités » (ici encore dans le sens spinozien de « puissance » : en France, vous avez le bonheur d’avoir d’ excellents commentateurs de Spinoza, comme mon ami André Tosel (7)).

En second lieu, je crois que c’est une erreur que de relier trop hâtivement les possibilités d’une révolution anticapitaliste à la montée d’une crise structurelle du capitalisme lui-même (comme il me semble que le soit celle qui est en cours, qui a éclaté il y a à peu près un an). Ses deux grands précédents historiques ne sont pas rassurants.

La grande crise du capitalisme qu’on appelle la « grande dépression » des années 1873 à 1896 ont donné lieu à la période la plus contre-révolutionnaire de l’histoire contemporaine (colonialisme, racisme, impérialisme, antisémitisme, etc.). Si nous passons à la grande crise de 1929: elle a donné lieu à une période de contre-révolution : fascisme et guerre. Le communisme historiquement constitué en Europe après 1945 (non seulement dans les pays de l’Est, mais aussi en Italie et en France) n’a pas été un résultat de la crise économique, mais exclusivement des victoires militaires de l’U.R.S.S. Par conséquent, sans avoir la place ici d’approfondir ce sujet, j’affirme que je trouve imprudent de fonder d’excessifs espoirs anti-capitalistes sur l’exis-tence d’une telle crise, pour grave et structurelle qu’elle soit.

L’axe principal de ma critique à l’égard du capitalisme se base sans aucun doute aussi sur le scandale moral de l’inégalité croissante et sur le scandale culturel des manipulations médiatiques et de la dégra-dation anthropologique des sujets de l’individualisme absolu, mais je dois reconnaître que ce ne sont pas là pour moi les deux éléments philosophiques fondamentaux. L’aliénation et le fétichisme de la marchandise sont affreux, mais on a toujours pu jusqu’ici, d’une certaine façon, coexister avec eux. Le problème fondamental pour moi consiste dans cette dynamique de développement sans limites de la production capitaliste, et en ceci, que l’infini-illimité (en grec ancien apeiron, comme dans le fragment d’ Anaximandre (8)), est le facteur principal de désagrégation et de dissolution de toute quelconque forme de vie communautaire. Et d’ailleurs, j’interprète la dynamique même de la philosophie grecque classique comme un combat entre l’élément communautaire et l’élément privé ; plus spécifiquement : dans tout le cours de la lutte entre les classes subalternes qui aspirent à sauve-garder la cohésion sociale et économique de la communauté, et les classes supérieures qui visent à dissoudre les liens communautaires, en se libérant de liens de dépendance économique de la communauté, ouvrant ainsi les portes à l’ accumulation chrématistique (9), dont Aristote avait déjà formulé une critique radicale, qui n’a rien à envier à celle que fit Marx dans d’autres circonstances ( voir, à ce sujet, les développements jamais dépassés de Karl Polanyi (10)).

Si j’insiste beaucoup sur cette référence aux anciens grecs, ce n’est pas pour faire étalage d’ archaïsme ou d’érudition, mais parce que mon interprétation de Marx en est directement influencée. La principale erreur qu’on fait généralement sur le communisme, c’est celle de le considérer comme une sorte d’« affaire privée » des contradictions spécifiques au seul mode de production capitaliste, alors qu’il s’agit au contraire de la forme spécifiquement moderne (moderne = capitaliste) d’ un courant de l’histoire universelle beaucoup plus profond, et de longue durée : celui de la toujours résurgente opposition entre la tendance communautaire, agrégative, solidariste des hommes, et leur tendance individualiste, dissolutive, privative (11).

Au moins, ceci est ma conception personnelle et spécifique du communisme. D’où il dérive pour moi, que, paradoxalement (mais c’est un paradoxe dont j’ai bien conscience, et Jean-Jacques Rous-seau disait qu’entre paradoxe et préjugé, il faut choisir le paradoxe) Marx a été non seulement un philosophe idéaliste allemand classique, mais encore un grand penseur traditionnel classique, parce que tout simplement il a redéfini et reformulé la tradition communautaire et anti-individualiste (fondée par Aristote dès les temps antiques, renouvelée et présentée d’ une nouvelle manière par Hegel à l‘époque moderne), dans une opposition radicale à la nouveauté individualiste du capitalisme anglais robinsonien (12), destructrice de tout fondement communautaire de la société ; fondement que John Locke exprima métaphoriquement par le terme de « substance » (le mot vient de sub stare :être dessous, tenir bon), précisément pour en proclamer l’inexistence, en tant que, selon sa conception de la société privée de toute «substance » ( qui représente la communauté), elle était redéfinie en termes de réseau de relations mercantiles individuelles. David Hume compléta l’ouvrage en concevant une auto-fondation intégrale économique de la société sur l’habitude de l’échange marchand, éliminant toute référence philosophique (le droit naturel) et politique

(le contrat social). Jean-Claude Michéa a entièrement raison de dire que la contradiction propre à la « gauche » consiste à nier les consé-quences du modèle de Smith, tout en recevant ses présupposés philosophiques et anthropologiques (13).

Je pourrais m’étendre sur ce propos ; je dois m’arrêter par manque de place. Mais j’estime qu’il est déjà clair que j’apporte une image radicalement nouvelle de Marx, et des raisons fondamentales qui légitiment une critique du capitalisme après l’échec du communisme historique du XX°siècle tel qu’il fut réellement; et après la découverte des apories du modèle original utopico-scientifique de Marx – cet oxymoron n’est évidemment pas le fruit d’une distraction, il est absolument voulu, et intentionnel.

R :T’intéresses-tu à la géopolitique, et penses-tu que celle-ci puisse être un instrument utile à une théorie critique du capitalisme ?

C.P. : A l’intérieur de l’univers symbolique auto-référentiel de la culture de la gauche au profil politiquement correct, la géopolitique est a priori, en tant que telle, considérée comme « de droite », sans tenir compte de ses différentes écoles et thèses diverses. Ce fait est apparemment incompréhensible, puisque la gauche a en effet dans son pedigree de grands maîtres du « réalisme », de Machiavel à Marx et Lénine, etc. Mais cela provient d’une évolution récente de la gauche elle-même, du réalisme au moralisme; plus précisément, du réalisme stratégique à des doctrines et programmes d’un moralisme testimonial qui n’est pas loin de jouir de son impuissance. Cette fascination de

l’impuissance moraliste testimoniale a toute une génétique, avec deux racines principales. La première est, eu égard aux aspects extrême-ment « réalistes » du communisme historique du XX° siècle récem-ment décédé (le réalisme d’un Staline, d’un Mao, etc.), l’élaboration d’un sentiment de culpabilité, qui comporte un revirement dialectique de la violence révolutionnaire en programmes d’impuissance mora-liste testimoniale. La seconde de ces racines est un sentiment d’im-puissance à former des projets, lequel procède, quant à lui, de l’écra-sante menace d’une sorte de dispositif technico-économique inexorable : le Gestell (14) de Heidegger, « l’horreur économique » de madame Forrester, etc.

Il est évident que la géopolitique n’est ni de droite, ni de gauche, et fut toujours pratiquée par tous, de Gaulle, Roosevelt, Hitler, Staline, etc. Le seul fait de s’en occuper représente déjà un acte très symbolique de résistance intellectuelle envers ceux qui prétendrent nous imposer une position de témoignage purement moraliste condamnant tout « réalisme » en tant que tel. Alors qu’en son temps Marx essaya de dépasser Hegel (je n’ai pas ici la place d’examiner s’il y a plus ou moins bien réussi), la gauche voudrait désormais bel et bien enterrer les critiques de Hegel envers ce qu’ il appelle « la belle âme ». L’interprétation la moins mauvaise de la géopolitique qu’on trouve aujourd’hui sur le marché est celle dite « eurasiatique ». Cet avis ne suppose pas du tout mon adhésion à une mystique eurasiatique, qui combine la vieille slavophilie à l’idéalisation de l’empire mongol. Ce qui m’intéresse est une pure géopolitique de défense de l’Europe contre son incorporation à l’empire des U.S.A (V. Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Samir Amin, etc.). Mais il est indubitable que Sarkozy et madame Merkel rament en sens contraire, et que par conséquent, ce projet (qui est aussi celui de De Grossouvre, etc.) ne paraît guère actuel. Dommage ! Personnellement, je le partage pour l’essentiel.

R : Les derniers mois, s’est développée ce que l’on a appelé « l’Obamania ». Comment analyses-tu cette nouvelle lubie médiatique, et plus profondément, y vois-tu un nouveau cap adopté par la politique des Etats Unis ?

C.P : Pour moi, je ne crois pas à la légende qui a cours dans la vieille métropole européenne, et selon laquelle Obama aurait été expressé-ment choisi par les Américains pour une opération internationale de lifting d’image, destinée au reste du monde désormais indigné par la politique et les idées de Bush. Les américains sont le peuple culturel-lement le plus introverti du monde, et comme tous les peuples impé- riaux et autoréférentiels, dotés d’une idéologie messianique de « destin évident » ( Manifest destiny (15)), sur des bases bibliques marquées par l’Ancien Testament (et qui servent aussi de fondement symbolique à leur appui intégral au sionisme), ils se fichent complè-tement de ce que le reste du monde peut penser. Ils votent en partant d’eux-mêmes, et de leur situation économique. J’estime que les causes de la victoire d’Obama sont toutes internes, et qu’elles tiennent à l’éclatement de la grande crise de l’été 2008. Les républicains avaient mené la politique économique la plus oligarchique et inégalitaire depuis la déclaration d’indépendance de 1776, et il s’est donc formé une alliance sociologique et électorale entre les travailleurs et la couche inférieure de la classe moyenne (lower middle class). Pour les U.S.A., je crois qu’Obama, c’est cela, et rien que cela. Je crois que ceux qui se font des illusions sur un changement stratégique dans la situation impériale et géopolitique des U.S.A. seront vite déçus. La stratégie impériale des U.S.A. domine sur tout changement d’image et de classe politique, si important soient-ils.

Voilà pour Obama. Tandis que l’« obamania » est un phénomène européen, fermement piloté par la manipulation médiatique, et parti-culièrement par la télévision. Le cirque médiatique est assurément poussé par des logiques internes de spectacularisation, devenues très autonomes par commission même, désormais directe, de la politique et de l’économie. Les européens sont devenus comme les sujets provinciaux de l’Empire romain. Après la mort de Vercingétorix étranglé dans une prison de Rome (sort très semblable à celui de Saddam Hussein et de Milosevic), les sujets provinciaux se sont mis à considérer que la domination de Rome était prévisible, et à souhaiter simplement qu’un Marc-Aurèle remplace un Néron. En bref, l’Oba- mania est un phénomène culturel inspiré par la volonté européenne de servilité envers le gentil empereur noir qui a remplacé le méchant empereur blanc, et aussi par l’espoir dont se flattent les intellectuels de gauche, qui croient que l’empire deviendra multilatéral de soi-même, c’est-à-dire à partir d’en haut.

Ce n’est pas grave. Il y en a encore qui croient au créationnisme et à la terre plate. Mais tôt ou tard, il faudra bien que l’enfant même le plus naïf devienne adulte.

R : Certains voient se développer avec espoir l’expérience boliva-rienne de Chavez au Venezuela. Que penses-tu de ce projet « socia-lisant » ? A-t-il une originalité ?

C.P. : Bien sûr que je suis attentif à l’expérience bolivarienne du Venezuela de Chavez, avec adhésion, solidarité, intérêt, espoir. Je soutiens complètement son solidarisme populaire, comme sa politique d’indépendance à l’égard des U.S.A. Ceci est évident, et ne demande pas d’autres précisions. Mais à ce propos, je tiens à mettre en garde de ne pas retomber dans un vieux défaut européen, l’exotisme révolutionnaire latino-américain de compensation de notre longue et pittoresque impuissance. Au moins, l’exotisme chinois comportait cinq années d’étude des idéogrammes et des monosyllabes à plusieurs tons ; mais l’exotisme latino-américain est plus à la portée de la main, il suffit d’un simple cours de trois mois d’espagnol dans une ambiance d’ « immersion totale ». Pauvre Ernesto Che Guevara, devenu une icône pop de l’esthétique post-moderne ! Il ne l’aurait certes pas voulu, ni mérité. Les pays andins ont le problème de la mise en valeur politique et culturelle des indiens, situation absolument non-européenne, bien qu’idéale pour les touristes politiques européens. Si les portugais sont des brésiliens tristes et introvertis, les brésiliens sont des portugais joyeux et extravertis, et dans ma perspective le Brésil est le pays le plus intéressant pour nous, européens. Toutefois, je n’ai aucune confiance dans le syndicalisme (voir Lula), que je considère comme un phénomène peu intéressant, à la différence du populisme charismatique (voir Chavez), qui l’est beaucoup plus, et adéquat à la culture politique latino américaine (voir à ce sujet les analyses d’ Alberto Buela (16), que je partage). Mais le populisme a un défaut : il ne tient que tant que le Chef populaire est vivant et en bonne santé. Le populisme charismatique du parti unique du type communiste vaut certainement mieux, vu l’expérience historique du siècle dernier ; mais cela ne résout pas le problème…

Chavez n’est pas si intéressant par sa culture politique, qui répète de vieux modèles du populisme anti-impérialiste latino-américain, et qu’ en ce qui me concerne, j’ai souvent entendu exposer dans les mêmes termes par des étudiants latino-américains de gauche, dans le Paris des années soixante ; mais par la fonction historique objective qu’ il exerce. Dieu le bénisse et le garde longtemps ! Economie mixte, participation populaire, abandon du stupide « athéisme scientifique », rattachement aux traditions bolivariennes (Guevara était d’ailleurs un bolivariste). Parfait, tant que le prix du pétrole est élevé. Chavez n’est pas important parce qu’il est un modèle, ou parce qu’il offre des livres à Obama. Chavez est important simplement parce qu’il existe. Et c’est déjà beaucoup.

R. : Quelle est ta position sur la construction européenne ? En France, les « souverainistes » rejettent toute idée de projet politique supranational européen. Comment te situes-tu par rapport à ce débat, et penses-tu qu’il soit possible d’envisager un socialisme pour l’Europe ? Aurait-il d’ ailleurs une spécificité ?

C.P. : Les « souverainistes » français, qui pour l’essentiel ont mon approbation et ma solidarité (je suis ici en désaccord avec mon cher ami Alain de Benoist), représentent une version de gauche du gaullisme. C’est donc un phénomène presque exclusivement français, en ce que, hors de France, un vrai gaullisme n’a en effet jamais existé. Je porte en fait sur le gaullisme un jugement positif tempéré, au delà de son profil culturel conservateur (que je ne partage évidemment pas); c’est que je vois l’aspect principal de la contradiction européenne dans l’indépendance de l’Europe à l’égard des U.S.A.

(je tiens, comme vous le voyez, le langage de Mao), et cet aspect principal détermine aussi l’ aspect social du modèle économique européen, qui ne deviendra l’aspect principal (ce que pour le moment il n’est pas encore), que lorsque seulement le premier aspect sera résolu, et que la dernière base militaire américaine devra décamper de l’ Europe. Pas de démocratie athénienne avec une garnison athénienne ou spartiate sur l’Acropole. Je suis helléniste, mais il n’est pas besoin d’être helléniste pour comprendre cela.

L’Italie est un pays complètement dépourvu d’aspiration à la souveraineté nationale (je n’ai pas la place ici d’en montrer les causes, qui se résument dans le fait que le fascisme a entraîné la souveraineté nationale elle-même dans sa défaite méritée); à son sujet, je dois donc, malheureusement, dire avec de Gaulle, que l’Italie n’est pas un « pays pauvre », mais un « pauvre pays » (17). C’est triste, mais il y a bien là une douloureuse vérité.

L’Europe, selon moi, n’est pas une nation. Si je pensais qu’elle l’était, et qu’elle peut le devenir en un temps moins long que les temps bibliques, je serais un européiste convaincu. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais penser que je suis compatriote des finlandais, ou des estoniens, et non des tunisiens, ou des égyptiens. Une belle confédération d’Etats- nations en Europe me suffirait, en lui en ajoutant peut-être quelques-uns pacifiquement, par autodétermination (comme par exemple les basques, qui méritent, selon moi, d’avoir leur Etat-nation). Quant à un possible modèle de socialisme européen, il ne peut se caractériser que par un communautarisme démocratique, avec la plus complète liberté d’expression et d’organisation politique, constitutionnellement garantie; il n’en est évidemment pas question avec l’O.T.A.N. et les bases américaines. Mais tout cela appartient au futur. Pour le présent, j’aurais voté « non » à la constitution euro-péenne, comme l’ont fait une intelligente majorité de français.

(Réponses traduites de l’italien par Yves Branca)

N. D. T.

1 : Le nom de ces maisons d’édition est significatif : La Cité du Soleil est une allusion à l’ouvrage le plus célèbre de Tommaso Campanella, et le « Lévrier » est une allusion à la « prophétie du lévrier » du Virgile de Dante, au Chant premier de l’Enfer de la Divine Comédie. Virgile annonce à Dante qu’un lévrier fabuleux (que les uns ont interprété comme le Christ à son retour glorieux, d’autres comme un grand Empereur ou un saint pape) renverra en enfer la louve hideuse et effrayante, symbole de l’avidité et de la cupidité qui dévastait la malheureuse Italie, et dont l’apparition l’épouvante au début de son voyage mystique. .

2 : V. Luc Boltanski et Eve Chiapello : « Le nouvel esprit du capitalisme », Gallimard, coll. Essais.

3 : Ce terme, d’ ailleurs très heureux, est un des signes de l’attachement de l’auteur à la pensée de Hegel.

4 : Carlo Emilio Gadda (1893-1973) est un de plus grands romanciers et essayistes italiens du XX° siècle : (La mécanique, La connaissance de la douleur, Le château d’ Udine, Eros et Priape, etc.)

5 : Raccourci qui exprime bien le déchirement de Schelling entre l’influence de Kant et de Fichte (le moi, l’ego transcendantal) et celle de Giordano Bruno et de Spinoza (la Nature), dans la formation de sa pensée.

6 : Fredric Jameson (né le 14 avril 1934) est un critique littéraire américain et un théoricien politique marxiste. Il est particulièrement connu pour son analyse des courants culturels contemporains ; il décrit le postmodernisme comme une spatialisation de la culture sous la pression du capitalisme.

7 : André Tosel, professeur à l’ Université de Nice, a travaillé sur Spinoza, Hegel, Marx et des philosophes marxistes. Ses travaux portent sur la rationalité moderne, ainsi que sur les philosophies de la mondialisation. V : « Spinoza ou l’autre (in)finitude », L’ Harmattan, 2009. (Par ailleurs, C. Preve a bien écrit dans cette phrase « spinozien » (spinoziano), et non pas « spinoziste » (spinozista).

8 : Voir à ce sujet l’étude de Costanzo Preve « La sagesse des Grecs », dans la dernière livraison de la revue Nouvelle Ecole sur « LES GRECS » :

9 : Chrématistique : proprement : science de la richesse : du grec chrèmatistikos : celui qui fait des affaires ets’enrichit ; de chrêmata, richesses, biens, dérivé de chraomaï : « j’emploie » et « je possède ».

10 : Karl Polanyi (1886-1964) est un philosophe hongrois auquel on n’a commencé à s’intéresser en France que lorsque son œuvre maîtresse de 1944, La grande transformation, fut enfin traduite en français quarante ans plus tard. C’est une étude socio-historique de l'économie des puissances en équilibre à la veille et au cours de la seconde guerre mondiale, fondée sur l'histoire du capitalisme, depuis le XVIII° siècle jusqu’ à la Seconde Guerre mondiale. La pensée de Polanyi est trop profonde et originale pour être résumée en quelques lignes. V en particulier, de Jérôme Maucourant, Polanyi, une biographie intellectuelle dans la Revue du M.A.U.S.S. (2007), dont plusieurs livraisons ont traité de Polanyi depuis 1987. Polanyi écrivait en 1927 : "Une idée abstraite de la démocratie, qui ignorait avec hauteur la réalité de la structure de classe, de la religion, de la guerre, de la violence, méritait ce sort : que les réalités ne la prennent pas en compte".

Polanyi, Lathatar (L'Horizon), 1927.

11 : Entende « privatif », au sens propre et juridique de « qui exclut entièrement autrui, qui accorde quelque chose à un seul individu ».

12 : Allusion à Robinson Crusoé pris comme symbole de la solitude de l’homme moderne individualiste.

13 : V. Jean-Claude Michéa : Impasse Adam Smith, coll. Champs, Flammarion, 2006.

14 : Gestell : (sens premiers : tréteau, chevalet, support, squelette au sens figuré, piédestal, pieds de meubles, etc…) est le terme repris par Heidegger pour désigner l’essence de la technique moderne et du monde mécanisé. On l’a traduit par « dispositif » (Clément Layet) ou « dispositif utilitaire » (Yvan Blot) ; mais ces interprétations sont insuffisantes, et C. Preve a raison de nuancer ici ce terme en parlant d’« une sorte de » ; voici un commentaire lumineux d’ André Préau, le traducteur des essais de Heidegger, qui traduit ce terme par « arraisonnement » : « Qu’est-ce que la technique moderne? Elle aussi est un dévoilement. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite et accumulée ... Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable ...Qui accomplit l’interpellation provocante? L’homme, manifestement. Mais c’est seulement pour autant que, de son côté, l’homme est déjà provoqué à libérer les énergies naturelles que ce type de dévoilement peut avoir lieu. Où et comment a lieu le dévoilement, s’il n’est pas le simple fait de l’homme? Nous n’avons pas à aller chercher bien loin. Quand l’homme à l’intérieur de la non-occultation dévoile à sa manière ce qui est présent, il ne fait que répondre à l’appel de la non-occultation, là même où il le contredit. Ainsi la technique moderne, en tant que dévoilement qui commet, n’est-elle pas un acte purement humain. L’appel provoquant qui rassemble l’homme autour de la tâche de commettre comme fonds ce qui se dévoile, Heidegger l’appelle l’Arraisonnement (Gestell). Ainsi appelle-t-il le mode de dévoilement qui régit l’essence de la technique moderne et n’est lui-même rien de technique. L’essence de la technique moderne met l’homme sur le chemin de ce dévoilement par lequel, d’une manière plus ou moins perceptible, le réel partout devient fonds. C’est à partir de ce destin que la substance de toute histoire se détermine. L’arraisonnement, comme tout mode du dévoilement, est un envoi du destin. L’homme dans tout son être est toujours régi par le destin du dévoilement. Mais, si le destin nous régit dans le mode de l’Arraisonnement, alors il est le danger suprême. »

15 : La théorie du Manifest Destiny, énoncée en 1845 par John Sullivan, selon laquelle la colonisation et la possession du continent américain tout entier appartenaient aux Etats- Unis par « destin évident », fut la première sollicitation de la doctrine Monroe dans un sens impérialiste. V. à paraître à l’automne, aux éditions Krisis, « Le concept discriminatoire de guerre », textes inédits en français de Carl Schmitt, avec une préface lumineuse de Danilo Zolo, « La prophétie de la guerre globale », qui éclaire parfaitement la mutation impérialiste de la doctrine Monroe originelle.

16 : Alberto Buela : philosophe argentin géopoliticien. Correspondant en Argentine de la revue « Nouvelle école ». V. son entretien avec Alain de Benoist dans le n° 122 de la revue Eléments (automne 2006) : « Pourquoi le rêve de Simon Bolivar peut devenir une réalité ».

17 : En français dans le texte.

15:31 Publié dans Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : constanzo preve, communisme, marxisme, marx, rébellion, socialisme révolutionnaire | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

26/11/2011

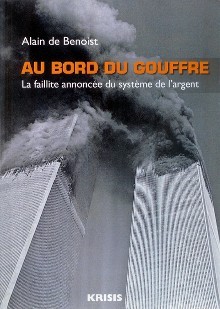

Un livre indispensable : Au bord du gouffre d'Alain de Benoist

La faillite annoncée du système de l’argent. Le 11 septembre 2001, à New York, les tours du Centre mondial du commerce (WTC) s’enflamment. Un symbole ! Sept ans plus tard, une crise financière profonde se déclenche aux Etats-Unis, puis s’étend rapidement au reste du monde. Elle trouve son origine immédiate dans une surchauffe de l’endettement privé. Pour sauver les banques et les compagnies d’assurances, les Etats empruntent à leur tour. En 2011, la crise de la dette privée s’est muée en crise de la dette publique. Les marchés financiers attaquent les Etats les plus faibles. La Grèce est la première touchée, suivie par le Portugal et l’Espagne, en attendant l’Italie et la France. Aujourd’hui, tout le monde pilote à vue. Le système financier international vacille sur ses bases, l’euro semble au bord de l’implosion. La dette ne cesse d’augmenter, doublée de déficits d’une ampleur encore jamais vue. Les estimations contradictoires des experts s’ajoutent à l’impuissance des politiques. Est-ce la fin annoncée du système de l’argent ?

Ce livre retrace les étapes de la crise financière mondiale actuelle, et s’efforce d’en identifier les causes. Mais il va bien au-delà. Il fait le point sur la situation économique qui prévaut de nos jours et sur les problèmes sociaux qui l’accompagnent. La crise actuelle n’est pas une simple crise conjoncturelle, mais une critique structurelle, systémique. Elle est la conséquence de la logique du capital, qui ne connaît qu’un mot d’ordre : toujours plus ! Toujours plus de profits, plus de marchandises, plus d’échanges, fût-ce au prix de mesures d’austérité qui frappent les plus faibles. Un tel système ne peut durer éternellement. Voici pourquoi.

Au bord du gouffre. La faillite annoncée du système de l’argent d’Alain de Benoist. Editions Krisis 2011. 19 euros.

Commande auprès des éditions Krisis, 5 rue Carrière-Mainguet, F-75011 Paris

08:23 Publié dans Culture(s) - Presse - Editions, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

29/10/2011

Editorial du numéro 50 de Rébellion : Lutte de classe et électoralisme

Le problème électoral s'est toujours posé au mouvement révolutionnaire dans la mesure où le capitalisme tendit à ériger sa domination sur un territoire national unifié politiquement et économiquement. Les hommes devenus "citoyens", "libres et égaux" en droits sont invités individuellement à se faire représenter, du moins leur volonté agissante et délibérante, afin que devienne effective la sphère juridico-politique garantissant l'exercice de la démocratie.

La République est censée incarner l'intérêt général (?), le Bien commun (?), la volonté générale (?) ; autant de termes ne signifiant pas tout à fait la même chose. Le peuple est dit souverain. Constitue-t-il alors la Nation? Au moyen de quel acte? Est-ce par sa participation réitérée au jeu des Institutions lors des échéances électorales?

Si cela est l'exercice de la souveraineté, remarquons que ce modèle juridico-politique est parcouru très tôt dans la pensée philosophique moderne par une dichotomie interne à la compréhension du concept de Souveraineté ("puissance absolue et perpétuelle d'une République" selon Jean Bodin au 16° siècle) représentable ou pas en tant que telle (Rousseau contre Hobbes). Cette dichotomie reflète la situation concrète, dialectique et conflictuelle, laissant apparaître et se développer des intérêts et des antagonismes de classes derrière la figure abstraite du Peuple. Chez Hobbes (17°s) le peuple ne peut que se faire représenter, c'est donc exclusivement sa Représentation qui est souveraine. Chez Rousseau, le peuple est souverain lorsqu'il ne se laisse pas représenter. Il n'existe qu'en tant que volonté générale (non agrégats d'individus) agissante et donc souveraine. Hobbes veut neutraliser par l'Etat les partis politiques représentant des tendances particularistes et les forces indirectes dissolvantes de l'ordre public (exorciser le souvenir de la guerre civile de l'époque de Cromwell et tout ce qui pourrait y ressembler) ; c'est un matérialiste libéral conséquent pour lequel le corps politique artificiel du Léviathan garantit la sécurité de la propriété privée et de quelques droits naturels inaliénables des individus. Rousseau voit dans l'artifice républicain issu du contrat social le dépassement des volontés particulières y compris celle des partis politiques tentés par l'usurpation de la volonté générale. L'unité politique est menacée par les inégalités de richesse présentes au sein de ce qu'il appelle "le domaine réel" et dans lequel perce la tension propre aux antagonismes de classes. Aussi les partis politiques ("les associations") ne peuvent-elles se prévaloir de la représentation d'une quelconque opinion générale, à peine d'ailleurs de n'en être qu'une représentation illusoire : "Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de sociétés partielles dans l'Etat, et que chaque citoyen n'opine que d'après lui"(1). Aussi le philosophe genevois a-t-il eu la lucidité de percevoir la source réelle de la mystification capitaliste qui se déploiera ultérieurement. Son modèle philosophique républicain était incompatible avec la vision libérale/utilitariste - concurrente de la sienne - plus adéquate globalement à la période d'ascension du mode de production capitaliste et dont la réactualisation contemporaine montre la nature sans fard. Néanmoins, Rousseau donnait une voix à ceux qui entraînés par les bouleversements économiques et sociaux au sein de l'Ancien Régime allaient goûter à la prolétarisation. La bourgeoisie révolutionnaire elle-même, sa fraction progressiste, crut se reconnaître dans certains aspects de la théorie rousseauiste, de là le relatif succès de celle-ci au cours de la Révolution française.

Il est bien connu qu'au cours du 19° siècle, le mouvement révolutionnaire allait soutenir les revendications de la démocratie bourgeoise contre les vestiges féodaux de l'Ancien Régime et cela de manière concrètement adaptée aux circonstances propres à chaque pays. Mais le but était clair dans l'esprit des révolutionnaires les plus lucides : la forme bourgeoise démocratique de la République est le cadre le plus favorable pour que se développent clairement les antagonismes de classes et le lieu où le mouvement ouvrier s'aguerrit afin d'afficher in fine ses propres revendications et finalités communistes. C'est en ce sens que les partis socialistes participèrent aux joutes électorales ; Marx et Engels ne cessèrent de rappeler et de rectifier les programmes que ces partis proposaient à la classe ouvrière. Le point de vue de classe nécessairement particulier dans sa composante sociologique n'en avait pas moins une portée universelle pour ce qui concerne le dépassement du monde aliénée au capitalisme. Le programme idéologique bourgeois avancé, selon lequel l'Etat doit incarner la volonté générale, devenait une revendication effective débarrassée de ses limitations égoïstes bourgeoises que seul le prolétariat pouvait conduire à son terme historique.

La première guerre mondiale fit voler en éclats l'illusion (peu à peu installée au sein du mouvement ouvrier) selon laquelle la démocratie bourgeoise pouvait progressivement se muer en démocratie sociale, en particulier lorsque la social démocratie passa avec armes et bagages dans le camp de l'impérialisme chauvin. Certains en retirèrent l'enseignement qu'il ne s'agissait plus de composer avec le système mais de l'abattre frontalement en détournant le prolétariat des illusions électorales démocratiques (position de tous les courants communistes de gauche se mettant en porte à faux avec les directives de la III° Internationale). Staline lui-même ne se fit ultérieurement aucune illusion sur la nature de la social démocratie mais engagea la politique de Front Populaire pour contrer l'impérialisme hitlérien et celui de ses alliés au moment où la composante de ce dernier n'était pas encore clairement dessinée, rappelons-le.

Après la seconde guerre mondiale purent se mettre en place, en France, le programme du Conseil National de la Résistance et certaines politiques sociales ailleurs en Europe, rendus possibles à cause de la participation importante des composantes progressistes dans la Résistance et à celle de l'existence de l'URSS face à laquelle le capitalisme avait intérêt à lâcher du lest pour maintenir sa classe ouvrière à l'intérieur de certaines limites. En conséquence, la participation aux élections pouvait avoir un sens pour le mouvement révolutionnaire dans ce cadre très restreint (faisons cette concession même si elle est discutable).

Nous ne pouvons ici analyser tous les facteurs qui peu à peu conduisirent à l'échec d'une telle perspective mais depuis la disparition du bloc de l'Est et l'offensive accrue du capitalisme contre les conditions d'existence du prolétariat la position adéquate à défendre ne fait plus de doute et il est bon d'y insister avant l'élection présidentielle de 2012 : les prolétaires ont d'autres chats à fouetter que de s'intéresser au tartuffe qui sera élu. Il est pertinent de critiquer vertement l'oligarchie qui se moque des peuples tout en menant à bien ses affaires mais il ne faut pas oublier de comprendre le poids de l'existence de tous les profiteurs de la machine étatique qui constituent la clientèle privilégiée des partis du système, tout ce petit monde à la bonne conscience, des élus de tous niveaux (faites le compte!) faisant ronronner le système et qui perçoivent des émoluments non négligeables, surtout en temps de crise.

Pourquoi scieraient-ils la branche sur laquelle ils sont perchés? Même le plus sincère d'entre eux ne peut guère faire avancer les choses en faveur du prolétariat. Où voyons-nous actuellement un parti dénonçant clairement les exactions commises par l'impérialisme français? Il fut un temps où des foules seraient descendues dans la rue pour protester contre de tels agissements impérialistes belliqueux. En continuant d'accorder quelque crédit aux représentants du capitalisme, le peuple français semble bien engourdi et est incapable de faire le lien entre la dégradation de ses conditions d'existence et la dynamique globale, mondiale, du capitalisme qui le pousse à la guerre, au pillage des ressources de pays ne pouvant se défendre.

Ce n'est pas avec des indignations "citoyennes" que l'on peut agir sur le rapport social. Le capitalisme financier n'est pas une excroissance aberrante sur le corps du capital mais une possibilité ancestrale, présente dès lors que la valeur d'échange impose sa présence autonomisée au sein des communautés et qui s'en donne à coeur joie, actualise sa dynamique propre, démesurée, lorsque le système d'exploitation peine à extraire de la survaleur du procès de production malgré son intensification/amplification de l'exploitation des salariés. Comme l'écrivait Marx c'est l'anatomie de l'homme qui donne la clef de l'anatomie du singe ; c'est donc la prise en compte de tous les moments produits historiquement des divers cycles d'exploitation s'enchevêtrant actuellement au sein du capital qui donne la compréhension du mouvement d'autonomisation de l'argent depuis le déclin des communautés antécapitalistes. La prise de conscience de tout ce mouvement historique permet de saisir la signification de la rupture nécessaire avec le monde de la marchandise et du rapport social le produisant. Voilà la théorie qui doit se saisir de la sphère publique aux antipodes des billevesées électoralo-médiatiques afin que les hommes prolétarisés produisent et reproduisent leur vie "dans les conditions les plus dignes, les plus conformes àleur nature humaine".Karl Marx. Le citoyen ne peut se reconnaître en tant que tel que dans une Nation reconquise, libérée des finalités manipulatrices du capitalisme et ouverte au champ des possibles du socialisme. Notre patrie est celle du combat de classe réel contre l'exploitation/aliénation.

08:37 Publié dans La revue Rébellion, Réflexion - Théorie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net

Commander le livre-manifeste de l'équipe de Rébellion sur le site www.alexipharmaque.net